Краеведение

Ярославский активист и краевед Артур Стажков обратился к мэру Артёму Молчанову с предложением присвоить безымянной улице в Красноперекопском районе имя купцов Карзинкиных, семья которых сыграла ключевую роль в развитии района в дореволюционный период.

«Накануне я обратился к мэру Ярославля Артёму Молчанову с предложением назвать на Перекопе улицу в честь купцов Карзинкиных. С середины XIX века их семья отстраивала район, создавала рабочие места, заботилась о подчинённых. Однако сейчас городская топонимика предпочитает о них не вспоминать. За несколько десятилетий они выстроили такую систему, что ей восхищались в Париже, отмечая вклад предпринимателей в социальную жизнь работяг с Ярославской Большой мануфактуры. На свои деньги Карзинкины построили училище, больницу, библиотеку, корпуса, ясли — и в некоторых зданиях жизнь до сих пор кипит», — рассказал Стажков.

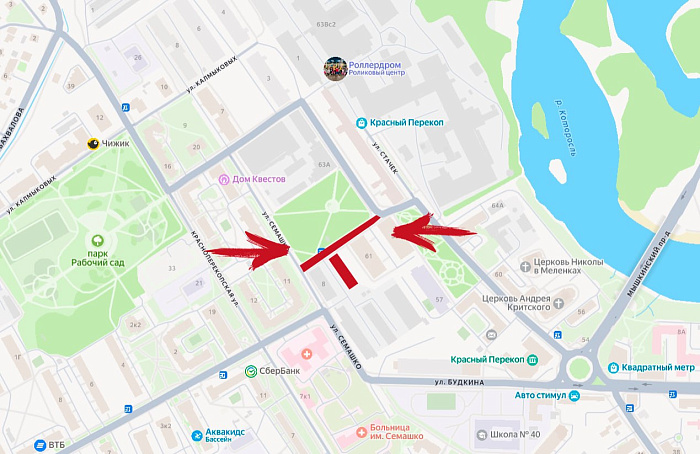

Улица, о которой идёт речь, расположена перед Садом служащих — между улицами Стачек и Семашко. Как отметил общественный деятель, чтобы не создавать неудобств жителям, под переименование подпадает только одно складское здание. Дома № 59 и 61 по улице Стачек, а также здание № 8 по улице Семашко остаются с прежними адресами.

В Ярославле предложили назвать улицу в честь купцов, застроивших Красный Перекоп

В Ярославле предложили назвать улицу в честь купцов, застроивших Красный Перекоп

Карзинкины в конце XIX — начале XX века фактически создали вокруг Ярославской Большой мануфактуры «город в городе», а само текстильное предприятие стало одним из крупнейших и передовых. Купцы вложили миллионы в строительство больницы, яслей, школы, театра и бесплатной библиотеки. Они же построили жильё для рабочих, где было центральное отопление, водопровод, вентиляция, электричество и собственная канализация. Семьи обеспечивались мебелью, беспроцентными ссудами на строительство, пенсиями и богадельней.

«Наименование улицы в честь Карзинкиных станет справедливым признанием их роли как первооткрывателей в развитии района и социальной ответственности, опередившей время. Это поможет сохранить историческую память и вдохновит жителей, в том числе детей и подростков изучать культурное наследие Ярославля», — подчёркивается в обращении.

Напомним, в этом году Артур Стажков совместно с художниками Александром Абросимовым и Матвеем Матюшкиным создал мурал с изображением Сергея Карзинкина, купца и последнего владельца Ярославской Большой мануфактуры до национализации 1918 года. Работа стала визуальным продолжением документального фильма об истории промышленного Перекопа «Мы — Карзинкиных потомки», вышедшего в 2022 году.

В Ярославле предложили назвать улицу в честь купцов, застроивших Красный Перекоп

В Ярославле предложили назвать улицу в честь купцов, застроивших Красный Перекоп

Фото: Никита Зайцев

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

В Ярославле 12 ноября ушла из жизни известный историк-краевед Наталья Сергеевна Землянская. Об этом сообщила архитектор, градозащитница Ольга Мазанова.

Наталью Сергеевну можно назвать одним из самых авторитетных знатоков ярославского края.

— Она очень любила наш город, хорошо знала историю его домов, самоотверженно защищала его, была членом городского отделения Общества охраны памятников истории и культуры. Много работала в архивах Ярославля, Москвы и Петербурга, — рассказала Ольга Мазанова.

Работала Наталья Землянская в Ярославском музее-заповеднике, в отделе реконструкции исторической застройки мэрии Ярославля. Именно Наталья Сергеевна являлась инициатором создания городской комиссии по наименованиям улиц. Участвовала в подготовке топонимического справочника Ярославля. Буквально в этом году вышла её книга «Дома и люди: биографии ярославских домов». Оставила после себя Наталья Землянская и многочисленные исследования-публикации по историко-культурной ценности зданий исторического центра города.

Прощание с Натальей Землянской пройдёт 15 ноября.

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

Издательство «Медиарост» получило сразу несколько наград на ХХ открытом конкурсе «Просвещение через книгу», итоги которого подвели 28 октября в Москве.

Для «Медиароста» конкурс стал особенно успешным. В номинации «Лучшая публицистическая книга» первое место получил пятитомник Вадима Кожинова, в который вошли его ключевые труды — от «Истории Руси и русского слова» до исследований о Тютчеве, русской истории и литературе.

Третье место в номинации «Лучшая книга для детей и юношества» заняло издание «Ярославия — маленькому путешественнику» авторов Анастасии и Юрия Масловых. Ещё одно третье место присуждено книге «Археология Рыбинска», главным редактором которой выступил Виталий Горошников. Работа была представлена в категории «Лучшее справочное и краеведческое издание».

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

Зал поселкового Дома культуры в Пречистом в пятницу, 17 октября, был полон. На сцене перед камерами нарядные школьники записывают ролики, рядом кто-то лепит из глины или мастерит сувениры из шерсти, а специалисты-аграрии рассказывают о тонкостях сельского хозяйства. Так в Первомайском округе прошла презентация проекта «Родной Первомайский край: изучай, твори, развивай», который реализует АНО «Юрьевская мастерская» при поддержке Фонда президентских грантов.

Мероприятие стало первым в серии встреч, запланированных в рамках проекта. В нём приняли участие около 200 школьников из всех семи центров образования округа. Проект рассчитан на год, но организаторы уверены, что он станет постоянной частью жизни округа. В ближайшие месяцы дети начнут участвовать в мастер-классах, экспедициях и выездных сессиях на местных фермах и предприятиях.

— Мы хотим, чтобы молодые жители Первомайского района чувствовали, что могут развиваться здесь, дома. Чтобы им было интересно жить, учиться и работать в родном крае, — подчеркнули инициаторы проекта.

Четыре пути к самореализации

Организаторы подготовили четыре интерактивные площадки, каждая из которых станет постоянным направлением работы на ближайший год. Ребята могли переходить с площадки на площадку, пробуя себя в новых ролях — ремесленника, артиста, краеведа и агрария.

— Цель проекта — помочь сельской молодёжи раскрыть способности и поверить в собственные силы. У нас замечательная команда наставников и специалистов в самых разных сферах, и мы с оптимизмом смотрим на то, как дети откроют для себя возможности родного края, — рассказали организаторы форума.

В ремесленной зоне мастер Сергей Ребров учил школьников чувствовать материал и создавать из глины бытовые мелочи, «в которых есть душа». Рядом в уютном уголке Оксана Федотова показывала, как из шерсти романовской овцы можно свалять целое произведение искусства.

В отдельной зоне школьники осматривали небольшую выставку сельхозтехники. Представители СП «Юрьевское» и Ярославского государственного аграрного университета объясняли, чем занимается механизатор, как ухаживать за скотом и зачем агроному дрон. В роли наставников выступили Александр Чачин, Павел Шашуров, Ирина Масленникова и Василий Смирнов — профессионалы своего дела, готовые делиться опытом с юными жителями округа.

— Любовь к малой Родине проявляется через поступки. В родных местах человек впервые понимает, что значит труд, ответственность и работа, которая даёт плоды. И если каждый будет делать что-то полезное, это даст уверенность в завтрашнем дне и чувство сопричастности, — отметил руководитель «Юрьевского» Александр Чачин.

В актовом зале царила атмосфера творчества. На сцене под звуки баяна выступали сёстры Алфеевы, известные в округе как трио «Сестрёнки». Именно под их руководством ребята в рамках творческой секции проекта попробуют превратить стихи первомайских поэтов в музыкальные композиции.

Тем временем в краеведческой мастерской члены Русского географического общества — Татьяна Воронина, Виктория Ульянова, Ольга Грибкова и Елена Микулина — объясняли школьникам, как составлять квест-маршруты и превращать старинные истории в туристические маршруты.

Кто-то из школьников решил записаться в аграрную секцию, кто-то — в вокальную, а кто-то будет изучать местные легенды. Как отметили организаторы, проект только стартовал, но уже стал для ребят началом большого пути.

Фото: Яркуб

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».- «Мы создаём то, чего там нет, из того, что там есть». Большой разговор о ленд-арте с сотрудницей ЯХМ

- «В корпусах будущего „Альтаира“ бегали и играли в зэков». Интервью с автором книги о ярославских 90-х

- «Если пассажир зашёл в салон, он доверил тебе свою жизнь». Откровенный разговор с водителем электробуса из Ирака

- Театральная одиссея: интервью с автором романа «Окаянные гастроли» Ольгой Чередниченко

- Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

- Американский журналист Джон Вароли: «Русофобия в США началась после первой победы Трампа»

- Ярославская группа «Боль проч боль» и её «Счастье»

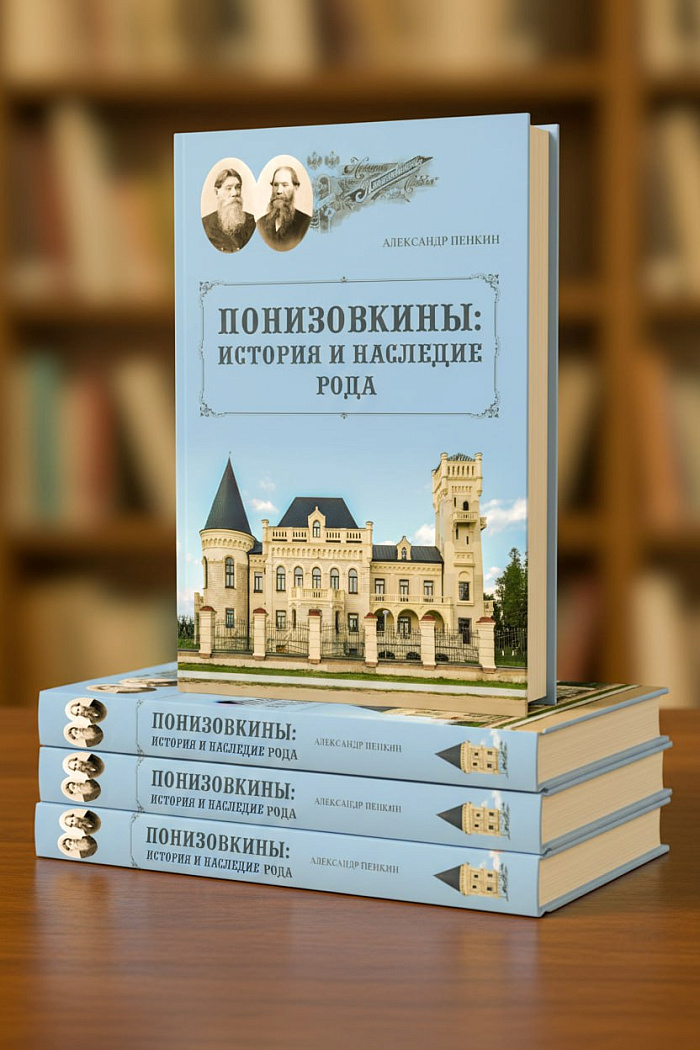

12 октября в Ярославской областной библиотеке имени Н. А. Некрасова состоялась презентация книги краеведа Александра Пенкина «Понизовкины: история и наследие рода». Издание стало итогом многолетнего исследования истории купеческой семьи Понизовкиных — одного из самых известных ярославских родов XIX — начала XX века, чьи представители внесли значительный вклад в развитие промышленности, сельского хозяйства, образования и благотворительности в регионе.

Автор книги проследил генеалогию рода Понизовкиных — от первых упоминаний до наших дней. Несмотря на череду исторических катаклизмов, род не прервался. Некоторые потомки семьи, проживающие в России, уже посетили Ярославль и поддержали издание книги, а с другими, живущими в Польше, только предстоит установить связь.

В книге также представлены настоящие открытия. Например, новая, документально подтверждённая гипотеза гласит, что автором проекта знаменитого замка Понизовкина был не губернский инженер Николай Лермонтов, как считалось ранее, а архитектор московского модерна Иван Тимофеевич Барютин.

В издании более 360 страниц, 200 редких иллюстраций, в том числе ранее не публиковавшихся, архивные документы, списки работников фабрик и заводов, личные письма, фотографии, воспоминания современников. По сути, это не просто книга о династии, а целая энциклопедия эпохи, живой портрет промышленной и духовной жизни Ярославского края.

Фото: Культура Ярославии, Издательское бюро «ВНД»

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

В Ярославской областной библиотеке имени Н. А. Некрасова прошла презентация книги историка, краеведа и педагога Натальи Землянской «Дома и люди: биографии ярославских домов».

Книга стала результатом более чем полувекового труда. Собирать материалы об истории ярославской застройки Землянская начала ещё в 1970-х годах. В работе использованы архивные данные из Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, а также документы мэрии и краеведческие исследования. С 2001 по 2023 год автор активно работала над текстом, стремясь сохранить для потомков не только факты о зданиях, но и человеческие судьбы, связанные с ними.

Издание уже поступило в фонд библиотеки.

Фото: Ярославская областная библиотека имени Н. А. Некрасова

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».Горожане и эксперты обсуждают, справедливо ли переименование «Ярославского музея-заповедника» в «Ярославский кремль». Напомним, об инициативе дать новое имя главной достопримечательности города (только на вывеске, а не по документам) рассказал губернатор Михаил Евраев. Объяснение было простым: кремлём музей чаще всего называют в обиходе — и туристы, и даже сами ярославцы.

«Многие туристы, которые к нам приезжают, называют Ярославский музей-заповедник кремлём. Это название часто используют в обиходе и жители региона. Ансамбль действительно напоминает кремль — он расположен на центральной площади Ярославля и впечатляет своим видом. Поэтому решили заменить вывеску на музее на народную. Теперь он будет называться „Ярославский кремль“. При этом юридически учреждение сохранит своё прежнее название», — написал глава региона в Telegram-канале.

С белокаменных стен Спасо-Преображенского монастыря уже сняли вывеску с прежним названием, и реакция горожан на изменение ожидаемо разделилась: кто-то согласился, что «народное» название лучше и проще, но большинство всё же высказалось против переименования.

Музей-заповедник в своих соцсетях предложил жителям высказаться, как они воспринимают это место. Как ни странно, в опросе лидирует вариант за сохранение прежнего названия.

Историки и краеведы отмечают, что путаница вполне объяснимая. Кремль, в классическом понимании этого слова, в Ярославле действительно был — Рубленый город на Стрелке. Но от него почти ничего не осталось. А архитектурный ансамбль Спасо-Преображенского монастыря с его мощными стенами и башнями выглядит именно как крепость. Именно здесь с XIX века работает музей.

Кандидат исторических наук Дмитрий Полознев видит в новом имени не только отсылку к народному названию, но и потенциальную угрозу для идентичности учреждения:

«Ярославский музей-заповедник <...> имеет трудную идентификацию. Слово „заповедник“ в названии нередко ассоциируется с природной территорией, хотя по смыслу отсылает к заповеди, наследию, не подлежащим искажению, превращению во что-то иное, кроме музея. В обиходе при виде крепостных стен и башен XVII века и утрате древнего кремля на Стрелке его нередко и даже вполне справедливо называют „кремлём“, поскольку это по факту крепостные сооружения, построенные в ответ на военные потрясения Смутного времени. Называть музей Ярославским кремлём (или отклонить такое наименование) было бы уместно после общественной дискуссии и согласованного экспертного мнения, так как аналогии есть. А вот насколько они применимы в данном случае — вопрос пока ещё спорный», — отметил историк.

При этом суть работы музея, как заверяют власти и сотрудники учреждения, не изменится. Ещё одним аргументом «за» стало то, что в прошлом году Музей-заповедник принял более 1,6 миллиона посетителей — это самый популярный культурный объект Ярославской области. Не исключено, что «Ярославский кремль» привлечёт намного больше туристов. Между тем вопрос о выгоде и исторической точности повис в воздухе.

Фото: Михаил Евраев

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».Жители Рыбинска продолжают обсуждать находки, обнажившиеся на дне Волги после её обмеления.

Напомним, ещё на прошлой неделе из воды показались остатки затонувшей баржи и часть старинного водопровода. Теперь рыбинцы смогли их разглядеть поближе. И наблюдения жителей города заставили «ужаснуться» сохранностью советского бетона.

«Видна заброшенная эстакада и бывший водозабор. Ужасает „сохранность“ бетона советского производства. Для примера — остатки железобетонного шлюза царских времён на правом берегу на Стрелке в гораздо лучшем состоянии», — пишет автор серии фотографий с обмелевшей Волги.

После обмеления Волги жителей Рыбинска ужаснуло состояние советского бетона

После обмеления Волги жителей Рыбинска ужаснуло состояние советского бетона

Как и ярославцы, обратили внимание рыбинцы и на большое количество мусора на дне Волги. В частности, строительного.

«Рядом с эстакадой на песке лежат неиспользованные сваи разной длины. Например, одна из свай имеет длину 12 метров. Получается, что сваи не пригодились и были „утилизированы“ путём сброса в Волгу!» — отмечает житель Рыбинска.

После обмеления Волги жителей Рыбинска ужаснуло состояние советского бетона

После обмеления Волги жителей Рыбинска ужаснуло состояние советского бетона

Обсуждают и затонувшую баржу. Правда, по другой версии, это был плавучий кран, который использовался при строительстве моста. В любом случае, как пишет автор фотографий со ссылкой на известного рыбинского краеведа Александра Козлова, объект затонул в 1962 году.

«В это время опоры моста уже стояли, а пролёты ещё не были смонтированы. Поэтому с берега баржа была малозаметна. Тем более что других буксиров и иных плавсредств вокруг моста было предостаточно. Понятно, что оставить баржу в таком виде было нельзя, поэтому строители срезали верхнюю часть. А днище баржи осталось на дне», — пишет рыбинец.

После обмеления Волги жителей Рыбинска ужаснуло состояние советского бетона

После обмеления Волги жителей Рыбинска ужаснуло состояние советского бетона

Всё упиралось в сроки сдачи моста — времени заниматься извлечением остова плавсредства попросту не было...

Фото: «Подслушано в Рыбинске»

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

Вышла в свет книга «Рыбинск. Городские истории» — сборник увлекательных рассказов, преданий, баек и легенд из истории Рыбинска. Автором издания выступила краевед, председатель местного историко-культурного общества Ольга Тишинова.

В книге собраны рассказы о городе и его жителях, которые написаны на основе воспоминаний очевидцев и архивных сведений. Также в сборнике немало историй о земляках — Аркадии Райкине, Льве Ошанине и других значимых для Рыбинска деятелях.

Уже сейчас сборник можно считать библиографической редкостью, ведь выпущено всего сто экземпляров.

Фото: библиотека-рыбинск.рф

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».