История

В Ярославской области выставлено на продажу старейшее деревянное здание. Речь идёт о «Доме Меховых — Ворониных», построенном в XVIII веке в Угличе. Начальная цена объекта культурного наследия федерального значения составляет 1,68 миллиона рублей.

Дом Меховых можно назвать настоящей «капсулой времени», позволяющей увидеть, как выглядел городской быт русского посада триста лет назад. Предположительно, дом возвели во второй четверти XVIII века после крупного пожара 1726 года, уничтожившего значительную часть городской застройки. В XIX — начале XX века им владела семья Меховых, занимавшаяся кожевенным и колбасным производством, позднее — семья Ворониных. До 1976 года здание оставалось жилым.

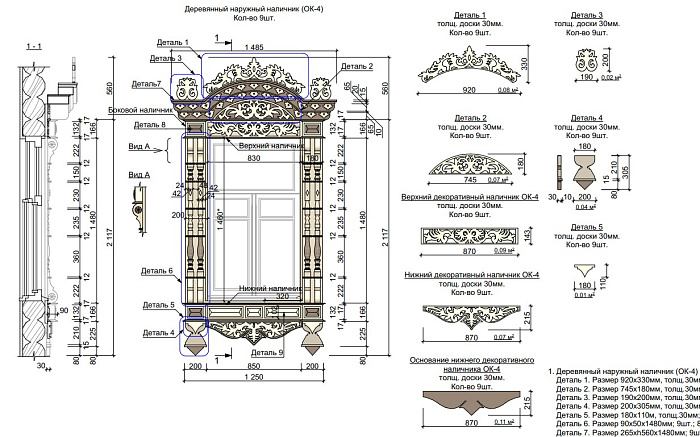

В конце XX века дом передали музею и частично отреставрировали, однако со временем он вновь пришёл в аварийное состояние. В 2014 году провели консервационные работы, а специалисты Союза реставраторов России даже подготовили проект восстановления уникального памятника деревянного зодчества. Как отмечали архитекторы, главная задача — сохранить подлинные элементы здания и максимально приблизить его к историческому облику середины XVIII века. Особую ценность представляют печные изразцы и резные скамьи, которые были перенесены для хранения в Угличский историко-художественный музей.

На продажу выставлен старейший деревянный дом в Ярославской области

На продажу выставлен старейший деревянный дом в Ярославской области

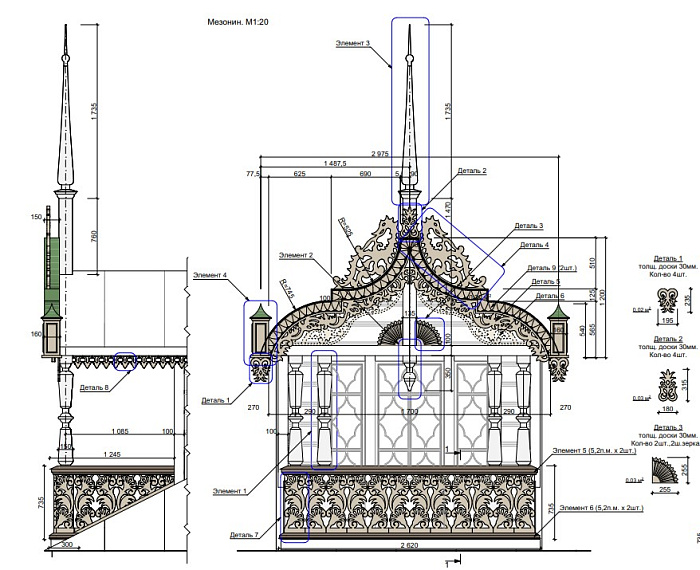

Дом Ворониной. Реконструкция первоначального облика. Рисунок: А.Б. Бодэ

Как следует из размещённой на портале ГИС «Торги» документации, двухэтажный деревянный дом на улице Ольги Берггольц, 4 общей площадью 106 квадратных метров находится в федеральной собственности и сейчас не используется. Его состояние оценивается как неудовлетворительное. Приём заявок на участие в торгах начался 21 февраля и продлится до 6 апреля.

Напомним, в 2024 году власти Ярославской области предложили включить дом Меховых — Ворониных в проект по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. Предполагается, что после восстановления он сможет стать важной частью исторического облика города и туристической инфраструктуры.

На продажу выставлен старейший деревянный дом в Ярославской области

На продажу выставлен старейший деревянный дом в Ярославской области

Дом Меховых — Ворониных. Вид со стороны Каменного ручья.Первая треть XX в.

На продажу выставлен старейший деревянный дом в Ярославской области

На продажу выставлен старейший деревянный дом в Ярославской области

1976 – 1978 годы. Фото: Георгий Черных

На продажу выставлен старейший деревянный дом в Ярославской области

На продажу выставлен старейший деревянный дом в Ярославской области

Внутреннее убранство дома. Фото: Углече поле

Фото: дом.рф

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» в MAX, «Дзене», «ВКонтакте» и «Телеграме».

В Ярославской области может появиться новый населённый пункт — впервые за четверть века. И это не просто новое название, а возвращение истории. Об этом сообщает министерство регионального развития Ярославской области.

Речь идёт о селе Коприно, которое впервые упомянули в летописях в 1545 году. Здесь когда-то кипела жизнь: развивалось сыроварение, работала молочная школа, действовали общественные учреждения. Но в 1941 году село попало в зону затопления Рыбинского водохранилища и навсегда ушло под воду.

Теперь региональные власти думают о том, чтобы вернуть Коприно на карту. Идею создания нового населённого пункта с историческим названием в Рыбинском округе обсудили на встрече представители правительства области, областной Думы, муниципального совета и проекта «Ярославское взморье».

Возвращение села — не просто формальность. Это способ сохранить память о затопленных деревнях и укрепить связь поколений. Тем более что работа в этом направлении уже идёт: восстановлен храм Воздвижения Креста Господня, построенный в XVIII веке.

Планируется, что новый населённый пункт появится рядом с местом, где когда-то стояло старое Коприно.

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» в MAX, «Дзене», «ВКонтакте» и «Телеграме».

Сегодня «ПиццаФабрика» — масштабная сеть ресторанов в 26 городах России, и даже сложно представить, что в 2011 году всё начиналось с компактной производственной кухни. Ярославль сыграл особую роль в развитии франшизы: крупный рынок и высокий потребительский спрос сделали город важной точкой роста, привлекли к бренду внимание и укрепили его позиции на федеральном уровне. Сооснователь «ПиццаФабрики» в Ярославле Андрей Гуцалюк рассказал, с какими сложностями пришлось столкнуться в начале пути и как сохранить интерес гостей даже в непростое время.

Рождение бренда «ПиццаФабрика»

История «ПиццаФабрики» началась ещё до появления бренда в 2011 году. Основатель компании Феодосий Параничев основал доставку блюд из разных заведений в Вологде — брендированные машины, термосумки, попытки выстроить единые стандарты упаковки и скорости. Сейчас никого не удивить агрегатором ресторанов, но тогда этот проект опережал рынок и выглядел почти футуристично.

Команда делала упор на быструю и качественную доставку. Со временем стало понятно, что достичь её при работе с разными ресторанами не так-то просто: у каждого свои стандарты, упаковка и темп. И тогда друзья решили запускать собственный продукт. Первая точка «ПиццаФабрики» появилась в формате dark kitchen и работала исключительно на доставку. В меню сделали ставку на пиццу: она популярна у клиентов и хорошо переживает дорогу благодаря своей упаковке.

Название придумали, опираясь на инициалы основателя Феодосия Параничева — «ПиццаФабрика». Слово «фабрика» также подчеркнуло ставку на стандартизацию, качество и работу на большие объёмы. Бизнес-модель оказалась удачной, и спустя год предприниматель вместе с партнёрами уже открыли первый зал полноценного семейного ресторана. Вскоре заведение стало популярным в городе.

Выход в Ярославль

В 2013 году компания решила выходить в Ярославль. Помещение подбирали долго: были важны метраж, мощности, коммуникации, но решающим фактором стала логистика. Быстрая и качественная доставка — основное преимущество бренда, точку искали на транспортной развязке, чтобы привозить заказы за 20-30 минут. В итоге выбрали локацию на Добрынина, 7 — рядом крупный район Брагино, недалеко центр, а через Республиканский проезд — быстрый выезд к Октябрьскому мосту и за Волгу.

Энтузиазм и четыре миллиона в кармане: как рестораны «ПиццаФабрика» появились в Ярославле

Энтузиазм и четыре миллиона в кармане: как рестораны «ПиццаФабрика» появились в Ярославле

Работа с первой точкой шла непросто. По словам Андрея Гуцалюка, бюджет был не более четырёх миллионов рублей. Сейчас за такие деньги в современном ресторане даже вентиляцию не установить, сравнивает предприниматель. Но в 2013 году этого хватило, чтобы оплатить аренду, обустроить кухню, найти сотрудников. Большим плюсом оказалось то, что основатель Феодосий Параничев имел ИТ-бэкграунд за плечами, поэтому сразу же была разработана ИТ-платформа для кухни: поварам дали планшеты, на которых отображались поступающие заказы. Это позволило автоматизировать базовые процессы и уйти от рутины.

Испытание быстрым ростом

С течением времени каждая новая кухня расширялась дополнительными цехами, а ассортимент постепенно рос: добавились роллы, паста, wok, бургеры. Но в какой-то момент столкнулись с проблемой падения качества. Нужно было сделать так, чтобы при бОльшем объёме продукт оставался стабильным и масштабируемым, а ошибки не повторялись.

Энтузиазм и четыре миллиона в кармане: как рестораны «ПиццаФабрика» появились в Ярославле

Энтузиазм и четыре миллиона в кармане: как рестораны «ПиццаФабрика» появились в Ярославле

Тогда было принято решение самостоятельно «изобрести» инструменты стандартизации: специальные кольца для пиццы для ровных бортиков, роллорезки для одинаковой длины роллов. Для удобства и точного повторения рецептов разработали специальные «легенды пицц» — наглядные схемы, показывающие состав каждого блюда и порядок размещения ингредиентов. Это позволило снизить зависимость от человеческого фактора и добиться стабильного качества.

Логистика без права на ошибку

У компании особые правила к доставке продуктов: помимо упаковки важную роль играет время. Если пицца будет ждать курьера полчаса, она в любом случае остынет и потеряет свой вид. Поэтому блюдо готовят в тот момент, когда курьер уже приехал в ресторан. Среднее время передачи блюда курьеру — 2 минуты 15 секунд, вне зависимости от объёма заказа, будь там салат, горячее, бургер или пицца. Дальше его везут в термосумке, где он спокойно держит тепло 15-20 минут. А так как покрытие по Ярославлю — семь ресторанов, курьер едет не дольше 10-15 минут.

Также на старте компания активно сотрудничала с агрегаторами доставки еды. На первых порах это было особенно полезно — через площадку получили первую клиентскую базу. Люди пробовали пиццу, убеждались в качестве «ПиццаФабрики», а дальше часть из них переходила напрямую на сайт. Но примерно через год приняли решение отключиться от агрегаторов. К тому моменту появился активный органический рост, кухня не справлялись с собственным потоком заказов, а агрегатор давал лишь дополнительную нагрузку. В этой ситуации решили сосредоточиться на собственных заказах, и около девяти лет не прибегали к помощи агрегаторов.

Однако накануне прошлого года ситуация на рынке сильно изменилась. Темпы роста в отрасли снизились, началась стагнация, и появилась необходимость в дополнительных заказах. Поэтому решили подключиться к Яндекс.Еде. Теперь компания работает уже с другим пониманием юнит-экономики и роли этого канала в общей структуре продаж.

Советы предпринимателям

Пройденный путь — от первых доставок до масштабирования сети — стал для команды чередой управленческих уроков. Сегодня многие решения принимаются уже не интуитивно, а с опорой на накопленный опыт. Вот несколько принципов, которые со временем стали опорными.

1. Масштабируйте бизнес через собственный ресурс.

Рост сети — это всегда лавина задач: стройки, найм, управление, контроль. В какой-то момент предприниматель упирается в физический и ментальный предел. Поэтому необходимо инвестировать в себя — здоровье, дисциплину, обучение, управленческое мышление. Если не выдерживает руководитель, начинает сбоить и система.

2. В нестабильный период — не вширь, а вглубь.

Рынок переживает непростое время: гости осторожнее тратят, спрос волатилен. В такой ситуации разумнее не гнаться за новыми точками, а направлять ресурсы на «генеральную уборку» бизнеса — донастройку процессов, обучение команд, стандартизацию, улучшение продукта и сервиса. Это база для следующего витка роста.

3. Растите команду параллельно с бизнесом.

Ресторан строят люди, а не только концепции. Важно не просто нанимать, но и развивать — передавать ответственность, усиливать управленцев, формировать корпоративную культуру. Поэтому «ПиццаФабрика» очень много вкладывает в персонал: клубы по интересам, развлекательные квесты и квизы, развивающие бизнес-завтраки, проект «Фабрика знаний» для управленцев. В долгой перспективе масштаб компании напрямую зависит от масштаба личности её руководителя и зрелости его команды.

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» в MAX, «Дзене», «ВКонтакте» и «Телеграме».

В центре Ярославля официальный статус памятника получила кирха Петра и Павла. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Здание на улице Свердлова, 32 включили в реестр объектов культурного наследия как памятник местного значения. Это единственная лютеранская церковь в городе и образец позднего классицизма. Внутри сохранились редкие лепные элементы и фрагменты росписей.

Кирху построили в 1845–1847 годах по проекту архитектора Петра Панькова, а позднее добавили парадный вход. После революции здание использовали под разные нужды, уничтожили росписи, демонтировали орган и разделили залы на три этажа.

В 1999 году кирху вернули лютеранской общине. В 2013-2015 годах интерьер восстановили, установили новый орган. Теперь статус памятника закрепили официально.

Фото: пресс-служба правительства Ярославской области

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

Вы когда-нибудь хотели оказаться в прошлом? А если это прошлое — война?

Мы живём в настоящем. Здесь всё движется: люди спешат, поезда уходят, жизнь течёт, не останавливаясь. А прошлое — оно застывшее. Мы можем в него заглянуть, помнить, но изменить не способны. Прошлое осталось там, навсегда зафиксированное в датах, фотографиях, письмах. Мы только смотрим и запоминаем.

Корреспонденты «Яркуба» посетили «Поезд Победы», который приехал на Ярославль Главный.

Уже с перрона он поражал: длинный, тяжёлый состав, на вагонах — лица тех, кто не вернулся. Казалось, они всматриваются в прохожих ещё до того, как те ступят внутрь. Возникло тихое волнение: сейчас можно увидеть то, что нельзя забыть, — только прожить заново.

Внутри выдали наушники. Голос девушки из сорок первого повёл сквозь время. Настоящее соединилось с прошлым.

Первый вагон встретил тишиной. Фигуры сидели на полках, стояли у окон. Мирные лица, старые чемоданы, плакаты тех лет — всё говорило о жизни, которая была здесь совсем недавно. Обычной, счастливой, беззаботной. Но фигуры будто провожали взглядом. Прошлое смотрело в спину.

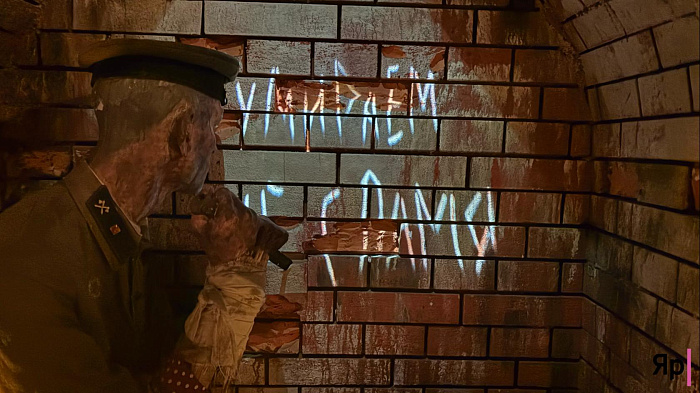

А потом война. На лицах застыл ужас. Женщина прижимала ребёнка, мужчина сжимал кулаки. На стене: «Умираем, не срамя». От этой надписи сжималось сердце.

Дальше лежали солдаты. В грязи, в неестественных позах. Молодые, почти мальчишки. Одному, наверное, было восемнадцать. Хотелось протянуть руку, помочь, но она прошла сквозь пустоту. Стояли и смотрели. Потом пошли дальше.

В следующем вагоне было тесно. Фигуры сидели на лавочках, прижимаясь друг к другу. Пробираясь между ними, старались не задеть. Когда мы обернулись в конце вагона, фигуры людей смотрели вслед. Сотни глаз. Без слов, без упрёка. Просто смотрели.

В следующем вагоне были немцы. Чужая форма, сытые лица. Палачи. Глядя на них, мы чувствовали глухое отвращение. Без крика, без ненависти. Просто понимание: вот они, те, кто принёс смерть.

Самым тяжёлым стал вагон концлагеря. Зашли — и сразу захотелось выйти. Узники: серые лица, пустые глаза, скрюченные пальцы. Фигуры людей лежали на нарах, абсолютно без движения, будто дожидались смерти. Мы смотрели и не могли отвести взгляд. Потом опустили глаза и вышли. Внутри осталась тянущая боль.

Вагон с санитарками был другим. Девушки в белых косынках, с усталыми руками, в халатах перевязывали, держали за руки умирающих. Глядя на пальцы медсестёр, сжимающих бинты, думалось: сколько же им было лет? Двадцать? Они не стреляли. Они спасали. Без них не было бы Победы.

И наконец — последний вагон. Победа. Здесь было светло. Обычный вагонный свет, но после всего пережитого он казался тёплым. Солдаты улыбались, держали в руках цветы. Уставшие, но живые лица. Глядя на них, мы чувствовали тихую благодарность. Без слёз, без слов. Просто: спасибо.

Вышли на перрон. Люди спешили, разговаривали о своих делах. Обычная жизнь — та самая, которая течёт, не останавливаясь. А поезд остался стоять. Оглянулись на него. Тёмная громада, в окнах никого. Но знали: они смотрят. Всегда будут смотреть. Прошлое застыло, но память о нём — нет.

Внутри осталось что-то тяжёлое и светлое одновременно. То, что теперь всегда будет с нами. Потому что мы были там. И фигуры смотрели нам вслед.

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

- «Мне не нужно играть. Мои стихи — невыдуманные»: ярославский поэт о честности на сцене и в жизни

- «Мы создаём то, чего там нет, из того, что там есть». Большой разговор о ленд-арте с сотрудницей ЯХМ

- «В корпусах будущего „Альтаира“ бегали и играли в зэков». Интервью с автором книги о ярославских 90-х

- «Если пассажир зашёл в салон, он доверил тебе свою жизнь». Откровенный разговор с водителем электробуса из Ирака

- Театральная одиссея: интервью с автором романа «Окаянные гастроли» Ольгой Чередниченко

- Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

- Американский журналист Джон Вароли: «Русофобия в США началась после первой победы Трампа»

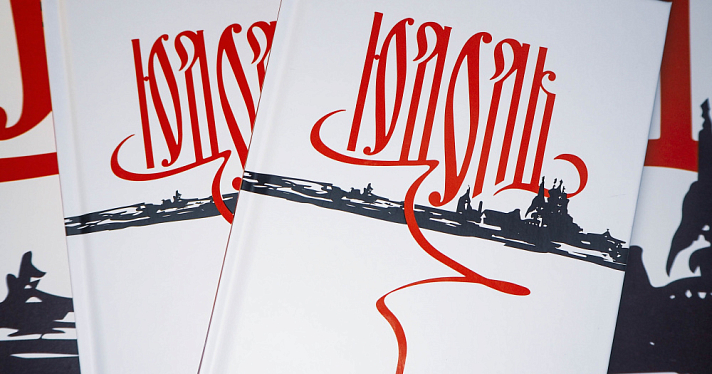

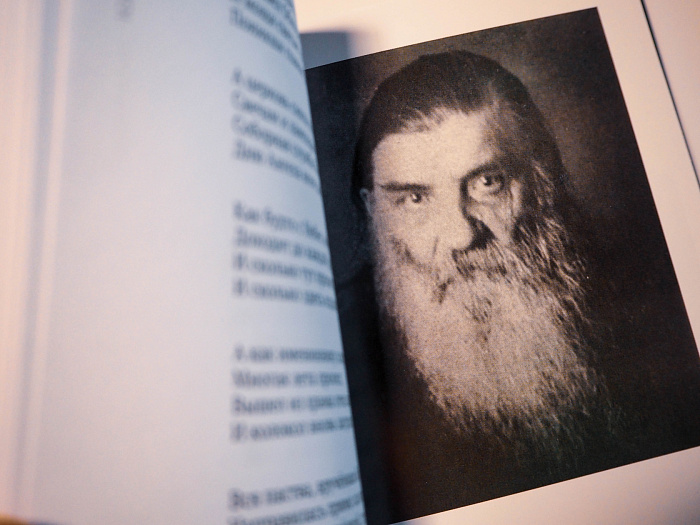

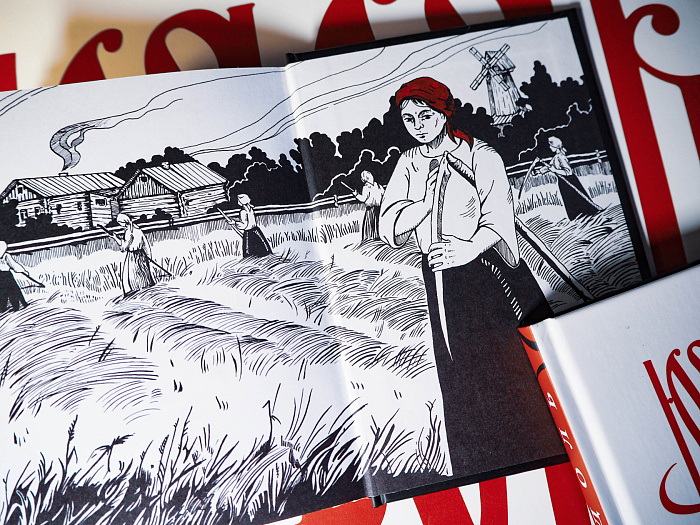

5 февраля в Пречистом состоялась презентация поэтического сборника «Юдоль». В книгу вошли стихотворения участниц тайной православной общины, действовавшей в 1920-х годах под видом трудовой артели, а также рукописи и документы последнего настоятеля Павло-Обнорского монастыря архимандрита Никона, который считался духовным отцом девушек из Первомайской женской сельскохозяйственной коммуны. Составители — журналисты издания «Яркуб» Сергей Калинин и Арсений Дыбов — рассказали, как почти столетние тетради превратились в книгу.

В Ярославской области презентовали сборник стихов тайной православной общины

И. о. председателя Ярославского областного отделения РГО Татьяна Кондакова на презентации сборника «Юдоль»

Проект возник в 2023 году по инициативе членов Ярославского областного отделения Русского географического общества. Всё началось с поездки в Кукобой, где в экспозиции Дома культуры хранятся ветхие тетради с рукописными стихами. Тогда же и возникла идея издать книгу.

— Книгу «Юдоль» можно по праву назвать историко-культурным документом, который позволяет увидеть, как духовность и творчество сохранялись в условиях давления. Издание важно для регионального краеведения, исследований религиозного подполья и всех, кто интересуется литературой и судьбами людей первой половины XX века, — отметил председатель Первомайского местного отделения РГО Александр Чачин.

В Ярославской области презентовали сборник стихов тайной православной общины

В Ярославской области презентовали сборник стихов тайной православной общины

Портрет архимандрита Никона (Чулкова)

Главная проблема, с которой столкнулись составители: не всегда была возможность наверняка установить, какие стихи принадлежат коммунаркам, а какие нет. В тетрадях смешались авторские тексты, духовная поэзия других авторов, песнопения и даже выдержки из газет. Некоторые стихи оказались известными, другие — уникальными.

— Сборник «Юдоль» — это живой пример духовной поэзии, которая сегодня вновь приобретает особую ценность и актуальность. Для коммунарок творчество было способом сохранить веру, внутреннюю свободу и человеческое достоинство в сложных условиях. Для нас же важно сохранить эти тексты и вернуть их в культурное пространство Ярославской области как голос эпохи, — отметили Сергей Калинин и Арсений Дыбов.

Позже стало ясно, что без исторического контекста стихотворения публиковать нельзя. Ведь за короткое время существования коммуны имени Крупской вокруг неё разворачивались масштабные события. Община действовала с 1922 по 1932 год в Захарьеве, всего в нескольких километрах от Кукобоя. После 1932 года участников арестовали, многие погибли в лагерях. Составители обратились в Государственный архив Ярославской области, чтобы изучить уголовные дела коммунарок и архимандрита Никона (Чулкова). Также с материалами помогали первомайские краеведы Ирина Дерунова и Сергей Любимов.

В Ярославской области презентовали сборник стихов тайной православной общины

Первый заместитель главы администрации Первомайского муниципального округа Анатолий Бредников на презентации сборника «Юдоль»

Концептуально «Юдоль» строится на трёх опорах — вере, труде и творчестве. Это отразилось в структуре и оформлении. Форзацы показывают Павло-Обнорский монастырь под красными тучами и коммунарок в красных платках — символ маскировки под коммунистическую артель.

В Ярославской области презентовали сборник стихов тайной православной общины

В Ярославской области презентовали сборник стихов тайной православной общины

Иллюстрация к сборнику. Художник: Алина Горбунова

Вступительное слово к сборнику написал иерей Александр Сатомский, литературным редактором выступила профессор ЯГПУ Светлана Макеева, художественно издание оформили иллюстратор Алина Горбунова и каллиграф Катерина Пальгунова. Книга вышла в издательстве «МЕДИАРОСТ».

Тираж будет передан в библиотеки и учреждения культуры Первомайского округа. Электронная версия книги доступна по ссылке.

Фото: Яркуб, Виктория Ульянова

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

В Ярославской области школьникам разрешили не приходить в школу во время сильных морозов. Соответствующее сообщение опубликовало региональное министерство образования.

Напомним, установившиеся температуры хотя и нельзя назвать экстремальными, но за рамки нормы они всё же выходят. В связи с этим у родителей некоторых учащихся возник вопрос: возможен ли «легальный» пропуск уроков по причине погоды?

Оказалось, возможен. Как пояснили в областном министерстве образования, при погодных аномалиях вводится свободное посещение как школ, так и детских садов. Однако есть важное условие — родители должны сообщить о пропуске классному руководителю или администрации учреждения. Медицинских справок тогда не потребуется — пропуск будет считаться по уважительной причине. Для тех, кто в морозы всё же придёт в школу, учителя должны будут организовать индивидуальные занятия.

Между тем, некоторые ярославцы, особенно пожилые, подобное разъяснение восприняли с юмором. И поделились воспоминаниями, как сами ходили в школу в далёкие 1950-1960-е годы.

«Это разве аномальные морозы?! Помнится, я всю зиму ходила в школу в -25...-30, иногда в метель, да ещё через лес, километра три», — написала ярославна Галина.

Напомним, не справляется с нынешними морозами и современная техника — с линии сходят новые электробусы и автобусы.

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

Здание бывшей детской больницы в Ярославле рекомендовано к включению в реестр объектов культурного наследия. Соответствующее заключение содержится в акте государственной историко-культурной экспертизы, завершённой в конце января 2026 года.

Речь идёт об одноэтажном кирпичном здании на улице Володарского, известном как «Детская больница (дом Оловянишниковых)». Согласно акту, дом № 107 обладает сразу несколькими видами ценности — архитектурной, градостроительной и мемориальной.

Во-первых, это выразительный пример общественной застройки начала XX века в «кирпичном стиле». В документе подчёркивается, что экстерьер здания отличают арочные оконные проёмы, рустованные лопатки, профилированный кирпичный карниз с «сухариками» [небольшие прямоугольные выступы — Прим. ред.] и декоративные сандрики. Во-вторых, дом имеет уникальное градостроительное значение. Как отмечается в акте, он является единственной дореволюционной постройкой, сохранившей историческую красную линию застройки бывшей Пошехонской улицы (ныне Володарского):

«Здание является единственной постройкой, фиксирующей историческую красную линию нечётной стороны улицы Володарского», — говорится в документе.

Наконец, объект напрямую связан с историей городской медицины: именно здесь в 1907 году открылась первая в Ярославле бесплатная городская детская больница.

Эксперты установили, что каменный дом был построен представителями известного купеческого рода Оловянишниковых в период с 1897 по 1906 год. Летом 1906-го Евпраксия Георгиевна Оловянишникова передала домовладение городу с чётким условием:

«...при условии, что в этом имении будет устроена городская детская больница», — указывается в архивных материалах.

Официальное открытие больницы состоялось 5 октября 1907 года. Учреждение быстро стало востребованным: уже в первый год работы количество пациентов значительно превысило расчётное число коек. Городская дума впоследствии назвала больницу «благодетельнейшим учреждением», а сама Евпраксия Оловянишникова получила звание почётной гражданки Ярославля.

На протяжении более чем столетия здание было связано с развитием ярославской медицины. После революции здесь размещались «лесная школа» для детей с туберкулёзом, костно-туберкулёзный санаторий, амбулатория. В советское время объект использовался санэпидстанцией, а с 1970-х годов — Ярославским медицинским институтом.

Здание бывшей детской больницы в левой части фото. 1990 год. Фото: В. А. Лученецкий

Эксперт пришёл к заключению о целесообразности включения здания в реестр объектов культурного наследия и предложил зафиксировать его название как: «Дом Оловянишниковых. Первая детская больница в городе Ярославле». В случае принятия положительного решения здание на Володарского, 107 официально получит статус объекта культурного наследия.

Интересный факт

Один из самых неожиданных эпизодов из истории здания связан с Великой Отечественной войной. При ремонте крыши уже в XXI веке там была обнаружена неразорвавшаяся авиационная бомба — напоминание о бомбардировках района площади Маркса в годы войны.

Фото: Акт ГИКЭ

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

В Ярославской области ещё один сельский храм включён в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В реестр в качестве памятника истории и культуры регионального значения включена церковь Архангела Михаила в селе Бибирёво Переславль-Залесского округа. Это редкий образец сельского храма начала XIX века. В оформлении церкви гармонично сочетаются элементы барокко и классицизма.

Каменный храм построили в 1816 году на месте деревянного. В 1871 году выполнена роспись. До наших дней сохранилось несколько её крупных фрагментов. А в алтаре можно увидеть узорные мозаичные полы 1891 года.

В 1896 году храм зафиксирован в клировой ведомости. Холодная часть церкви освящена во имя святого Архистратига Михаила, а тёплый придел — в честь иконы Тихвинской Божией Матери. Особую ценность имеют оригинальное оформление фасадов и планировочная структура.

Фото: пресс-служба правительства Ярославской области

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

В Ярославской области отреставрируют единственное уцелевшее здание усадьбы Николая Некрасова в селе Грешнево. Речь идёт о «Музыкантской», для которой по заказу музея-заповедника «Карабиха» была подготовлена проектная документация. Государственная историко-культурная экспертиза размещена на сайте Службы охраны объектов культурного наследия региона.

«Музыкантская» имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Здание было построено Александром Некрасовым, отцом поэта. Название связано с крепостным оркестром, который, по историческим данным, существовал здесь с середины XIX века. После пожара 1864 года это строение оказалось единственным уцелевшим зданием усадьбы. Позднее в доме размещались трактир «Раздолье», сельсовет, магазин, библиотека и музей.

Ремонтно-реставрационные работы проводились в 1958 и 1965–1973 годах, однако затем объект долгое время не эксплуатировался. По результатам недавнего обследования эксперты отнесли его состояние к категории «неудовлетворительное».

Грешнево. «Музыкантская» (музей Н. А. Некрасова) после реставрации

Проект приспособления здания для современного использования разработан после изучения архивно-библиографических материалов, натурного исследования объекта, анализа полученных данных и с учетом ранее разработанных проектов. В планах усилить конструкции, а отдельное внимание уделено возвращению подлинного архитектурного облика: предполагается восстановление исторического покрытия фасадов, профиля окон и дверей, резного декора, балконов, шпиля, козырьков над входами и деревянных пристроек с декоративными воротами.

Здание будет использоваться как для музейных целей, так и для служебных нужд. На первом этаже будут располагаться экспозиционный зал, вестибюль, касса, гардероб и санузлы. Второй этаж отведён под фондохранилище.

Музей в родовой усадьбе Николая Некрасова планируют восстановить и открыть для посетителей

Музей в родовой усадьбе Николая Некрасова планируют восстановить и открыть для посетителей

О необходимости восстановления родовой усадьбы Некрасова говорили ещё в 2010-е годы. До 2001 года в «Музыкантской» действовала музейная экспозиция, однако затем она была закрыта, а здание пришло в аварийное состояние.

Осенью 2024 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил разработать проектную документацию для реставрации объекта и заявил о планах подать заявку на федеральное финансирование. Тогда же обсуждалась идея запуска туристического маршрута по некрасовским местам.

Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия получил положительное заключение государственной экспертизы. С 27 января по 4 февраля пройдут общественные обсуждения этого проекта.

Чайная «Раздолье» в селе Грешнево. Фото из ГАЯО

Фото: Акт ГИКЭ

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».