Интервью

О ленд-арте многие ярославцы узнали из соцсетей — интересные сюжеты, созданные из снега и листьев, действительно покорили и удивили жителей города. Были, например, снеговики, катающиеся на пончике, акула в бассейне или листья, которые не разносит ветер...

Моё знакомство с ленд-артом началось с обмана зрения — идеальная снежинка на снимке из Ярославского художественного музея казалась вечным узором, вмороженным в ткань зимы. Эта красота оказалась не монументом, а шёпотом, мимолётным вздохом, запечатлённым не в камне, а в самом эфемерном материале — снеге.

Хрупкость времени стала откровением: в ней — вся суть искусства, которое говорит о миге. Ленд-арт — это и есть попытка ухватить ускользающую нить настоящего, зафиксировать текучесть бытия.

Чтобы узнать больше об этом направлении, корреспонденты «Яркуба» встретились с научным сотрудником Ярославского художественного музея Ольгой Волковой.

В разговоре открылась главная тайна: снег — это соавтор, уникальная субстанция, меняющая форму на глазах, как вода или туман. Нечто сказочное и глубокое, вызывающее даже странную нежность. «Его иногда жалко», — говорит Ольга. Сотрудники музея выкладывали снег по обручу, просто чтобы создать последнюю картину, пока остатки этого прекрасного материала ещё есть.

Бережность к ускользающему — и есть сердцевина их искусства.

О появлении идеи, о трудных моментах работы, о «расписании» снега и о многом другом — в нашем большом разговоре ниже.

— Начнём с самого начала. Как и когда появилась идея создавать ленд-арт в Ярославле?

— Всё началось в 2006 году. Была очень суровая зима, очень холодно. И нам захотелось как-то ответить этой зиме, добавить цвета. Мы решили разукрасить Губернаторский сад около музея. Также была Лаборатория Перфоманса, руководила ей Ольга Швачко. И все трое мы делали эти цветы. Так и пошло.

— А что стало первой работой?

— Мы создали цветы из любимого и яркого ситца. Разложили их на снегу, составили узор и залили водой, чтобы не унёс ветер и птицы не растащили. Это был наш первый опыт — создать что-то красивое из того, что буквально под рукой.

Акция «Наш ответ зиме». Февраль 2006 года. Авторы: Ольга Швачко, Ольга Волкова, Татьяна Губанова

— Получается, в феврале будет 20 лет с начала этой истории. Как изменилась ваша деятельность за это время?

— О, да, скоро юбилей! Из разовой акции это выросло в целое направление. Появились идеи, связанные с выставками в музее, с актуальными событиями. И, что важно, появился отклик в социальных сетях, который нас очень вдохновляет.

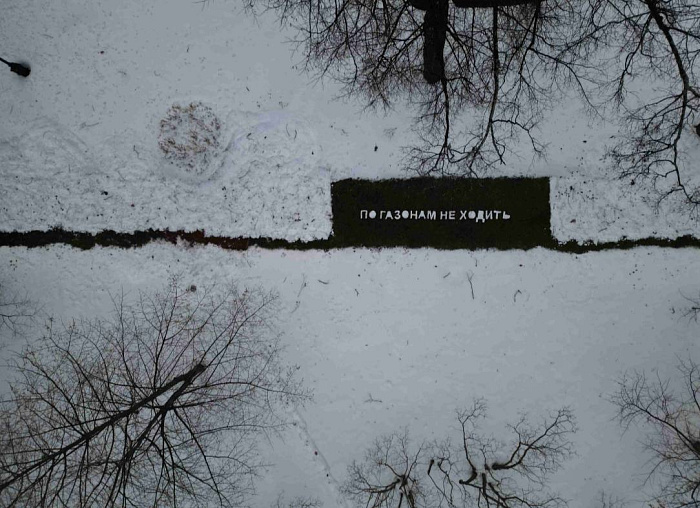

— Вы много работаете со снегом. Расскажите про одну из известных снежных работ — про шарики на теплотрассе. Как она родилась?

— Это была интересная история! Я долго смотрела на эту теплотрассу, а тогда как раз стали очень популярны снегоболы — такие формочки для идеальных снежков. И мы подумали: а почему бы не «налепить» их художественно? Мы сделали очень много этих снежков и аккуратно выложили их вдоль.

— Но ведь на теплотрассе они должны таять моментально?

— Абсолютно верно! Они тают очень быстро. Мы их и делаем в основном для фотосессии. Потом их либо солнце растапливает, либо дворники убирают. Это часть концепции — быстротечность.

— Вам важно, чтобы всё было идеально ровно. Почему?

— В ленд-арте самое важное, чтобы всё было просчитано-рассчитано. Работаешь на фоне природы, где есть линия горизонта, естественные формы. Любая кривизна, любой «косяк» сразу бросаются в глаза и выглядят как халтура. Нужно, чтобы было видно: человек старался, это сделано с уважением к месту и к зрителю. Мы вымеряли линии рулеткой, использовали картонку как шаблон. А зимой мы бережём снег, как бы странно это ни звучало. Создание ленд-арта — это ювелирная работа.

— Вы упомянули про отклик в соцсетях. Он действительно так важен?

— Один из ключевых моментов! Помню, когда одна из наших работ собрала в «ВКонтакте» целую тысячу лайков — для нас это был шок и огромная мотивация. Мы тогда подумали: «Нас поддерживают, значит, надо продолжать». Если бы не эта обратная связь, возможно, мы бы и не развивали это так активно.

— А бывает негативная реакция? Критика?

— Конечно, бывает. Пишут и «лучше бы чистить дворы шли, чем шарики лепить», и что «детям бы эти снежки отдать». Но это нормально. Мы делаем не только для развлечения, но и как современное искусство, как часть музейной работы — показать, что искусство не заканчивается на картинах в рамах.

— Расскажите про работу со временем и материалом. У снега, например, есть «расписание»?

— Ещё какое! Снег для лепки должен быть липким. Часто это только утром, до 11 часов, пока не пришёл морозец и не сделал его рыхлым. Мы подстраиваемся под материал. Не мы его используем, а он нам диктует, что можно сделать.

— Осенью вы создали ленд-арт, который по-настоящему покорил сердца людей. Как вы работаете с листьями?

— Осенью главным материалом для нас становятся листья, особенно кленовые — их уникальная форма гармонична в любой обработке. Например, мы вырезали из них квадраты и выкладывали дорожки, а также создали «Зелёную полосу», тщательно сортируя листья по цвету. Чтобы защитить работы от ветра, мы поливали их водой — так листья примерзали или прилипали.

— А откуда берутся сюжеты? Вот, например, жук или стрела Купидона?

— По-разному. Жука мы сделали по трафарету, когда снега стало мало, и нужна была плоская форма. А «Стрела Купидона» — это работа с тенью. Мы увидели, как падает тень от дерева, и просто добавили наконечник, превратив её в летящую стрелу. Получилось, что Купидон бросает огромные стрелы прямо в парк, в людей. Это про любовь.

— Работа с тенями — это же особенно скоротечно?

— Да, это высший пилотаж работы со временем! Пока мы фотографировали, тень уже сдвинулась. Лэнд-арт — это постоянное напоминание, как всё быстро меняется.

— Какая работа была самой сложной технически?

— Наверное, те же снежные шарики или фигуры вроде белых ворон. Лепить из снега сложно. Он то липкий, то рассыпается. Для ворон мы искали подходящие веточки-лапки, долго выверяли форму, чтобы они не падали. Это всегда труд, холод, замерзающие руки. Но азарт — «пока материал позволяет» — это захватывает.

— А были в вашей практике случаи, когда ленд-арт создавали не вы, а кто-то другой, и вы это заметили и оценили?

— Да, был забавный случай с бегемотом. У нас в парке есть скульптура бегемота. Зимой её обычно убирают. И вот дворникам сказали её убрать. Один из них, видимо, подошёл к бегемоту, посмотрел на него... и просто развернул его в другую сторону, будто тот гуляет. Это было не придумано, нарочно так не сделаешь! Мы это, конечно, выставили в соцсетях.

— Вы часто делаете отсылки к искусству, например, к Шишкину. Это осознанная стратегия?

— Да, это способ связать наше уличное искусство с тем, что происходит в музее. Была выставка Шишкина — мы подумали, а какой снеговик был бы у него? Он же любил лес, берёзы. Сделали снеговика в такой форме. Была выставка Айвазовского — сделали волну на ступеньках. Это привлекает внимание людей к музею через необычный формат.

— Бывают ли неудачи? Работы, которые не получились?

— Конечно! Были провальные работы, которые мы даже не выставляли. Например, пытались покрасить снежные шарики в разные цвета, хотели сделать яркий «бассейн с шариками». Но крашеный снег выглядит неестественно, теряет форму, и мы сами все перемазались. Не получилось. Или вот осенью много гортензии, такая красивая, а придумать для неё достойную форму у нас ума не хватило. Чувствуешь жадность — материал-то хороший! — но не знаешь, что с ним сделать.

— Вы работаете одна или в команде?

— Да, но помогает коллега Лиза Мусаутова. Мы вместе придумываем и делаем. А ещё с нами музейный фотограф Михаил Волгусов, который помогает запечатлеть работу, и специалист по соцсетям, главный научный сотрудник ЯХМ Екатерина Болотова, которая всё выкладывает. Это общее дело.

— Если подвести итог, в чём для вас главный смысл всего, что вы делаете?

— В напоминании. Напоминании о красоте, которая уже есть вокруг. О том, что можно творить, не нарушая, а подчёркивая эту красоту. О быстротечности времени. И в простой человеческой радости — увидеть что-то неожиданное и прекрасное по дороге на работу или в обеденный перерыв. Переключиться, улыбнуться. Наш ленд-арт — это такой мостик между вечным искусством в музее и сиюминутной жизнью за его окнами.

После разговора, чтобы всё прочувствовать на себе, мы захотели создать свой ленд-арт под руководством Ольги. Это стало путешествием в иное физическое состояние. Чтобы лёд заблестел, его нужно полить водой.

В варежках это не сделать. Холодная вода лилась на голые руки, и из-за мороза возникло полное ощущение, что я сама превращаюсь в лёд — будто меня положили в морозилку, чтобы сделать следующим объектом ленд-арта.

Для меня стало открытием, что нельзя создавать «визуальный шум» и без цели трогать чистый, идеальный снег. Он — не просто материал, а фон, холст, который нужно беречь.

А ещё — лейка! Мы привыкли, что она символ лета, роста, жизни: поливаешь огурцы, цветы... А здесь ты льёшь воду на что-то мертвенно-холодное и статичное, чтобы оно... стало ещё статичнее, но при этом засияло. Это приятным образом сломало мне мозг.

Фото:« Яркуб», из архива ЯХМ

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

«Я родился осенью 1975 года в роддоме на Волжской набережной. В память об этом событии мне выдали перламутровую медальку „Родившемуся в Ярославле“ с изображением Волги, метеора, дымящей ТЭЦ-1, автомобильного моста, беседки и кружащей над ней чайки. Отец работал тогда инженером, а мама воспитательницей. Детство моё прошло на окраине Дзержинского района, который в Ярославле называют Брагино. Мы жили в шестом микрорайоне, в самом крайнем дворе, где за аркой угловой пятиэтажки начинались подземные гаражи и трамвайная линия, а за ней простиралось поле...» — так начинается вышедшая совсем недавно книга «Азюлянт. Ярославские девяностые».

Наверное, что-то похожее рассказать о себе смогут очень многие ярославцы, родившиеся примерно в те же годы. Дальнейшая жизнь, конечно, у всех сложилась по-разному. И степень насыщенностью событиями тоже явно отличается. У Александра Покровского, автора нового «Азюлянта», этих событий набралось на целую книгу. И даже не одну. В какой-то момент он принял совершенно верное решение: решил сесть и перенести все воспоминания на бумагу.

Ярославль июня 1995-го. Фото из личного архива Александра Покровского

«Азюлянт. Ярославские девяностые» — первая книга на русском языке, посвящённая феномену шоплифтинга — воровства из супермаркетов и бутиков. Собственно, этим и решил заняться автор в лихие 90-е в странах Европы. Чаще всего для пребывания за границей использовался азюль — система предоставления политического убежища. Лагеря беженцев, притоны, полицейские участки, поездки по фальшивым паспортам — это и многое другое составляли путешествия автора и главного героя по странам Европы 90-х. Это всё есть и на страницах книги. А одновременно есть на них и узнаваемые места из Ярославля тех лет: улица Кирова, рынок на площади Труда и сверхпопулярный бар на площади Юности.

15 декабря в областной библиотеке имени Некрасова состоялась презентация новой книги и собрала полный зал гостей (это ли не показатель успеха?!). По окончании мероприятия мы с автором книги, Александром Покровским, отправились в кофейню, где когда-то располагался тот вышеупомянутый культовый бар.

В помещении кофейни на площади Юности, где когда-то располагался культовый бар

И в том самом зале поговорили подробно о Ярославле и Европе 90-х, о дне сегодняшнем и написании книги. И о том, почему то, что сегодня кажется диким, ещё недавно было реальностью.

— В какой момент Вы приняли решение о написании книги?

— Примерно полтора года назад я посмотрел фильм Антона Голицына и Марии Сандлер о 90-х. Называется «Казармы, девяностые». Он о ярославских музыкантах тех лет. А затем на концерте памяти Владимира Кокуева (Чибиса) я сам познакомился с Антоном. Рассказал ему пару историй из своего прошлого, из своих путешествий. И он сказал: пиши книгу! Я посмотрел на него, и через две секунды было принято решение, что я буду это делать. Через пять месяцев текст оказался готов. Это было примерно в феврале 2025-го. Потом ещё потребовалось время на создание иллюстраций, издание, печать. Суммарно ушёл где-то год.

— А писательский опыт раньше уже был какой-то?

— Нет, опыта писательского не было. Но мне помогло моё юридическое образование. Нам приходилось много писать, поэтому рука была, можно сказать, набита. Плюс у меня хорошая память — приходилось запоминать целые кодексы, большие материалы. Ещё нас учили владеть языком, речь ставили. У нас преподавательница одна постоянно говорила: вы юристы, а не трактористы, должны владеть словом! На вас в суде будут смотреть, на то, как вы оперируете знаниями, как ваша речь поставлена... Всё это помогло в процессе написания.

— Как нашли иллюстратора для книги?

— Здесь тоже есть интересная история. Мне потребовалось что-то распечатать в копи-центре. В очереди там я заметил, что мужчина принёс какие-то рождественские картинки. Я спросил, кто делал эскизы. И так получил контакт художницы — Аси Стойко. Связался с ней, предложил стать иллюстратором, она согласилась. Ася тогда жила в другом городе, а в Ярославле как раз прошли её 90-е.

Одна из иллюстраций книги

— А где-то ещё публиковали раньше свои воспоминания и фотографии?

— Нет, ничего никогда не публиковал, только в соцсетях. Сделал однажды пост в «Открытом Ярославле» (паблик во «ВКонтакте» и телеграм-канал, публикующие ностальгический контент. — Прим. ред.). И фотографии неожиданно набрали очень много просмотров, около 180 тысяч. Люди ставили лайки, оставляли комментарии. И очень многие знакомые отозвались! Я им сказал, что уже написана целая книга. Успех в соцсетях подтвердил, что тема актуальна, книгу точно нужно выпускать. К слову, фотографии, получившие отклик, решил использовать для создания иллюстраций в книге.

— Планируется ли в каком-то виде продолжение?

— Скажу даже больше: оно уже готово! Во второй части будет также 15 глав, страниц на 200-250, думаю. В процессе подготовки издания объём, как правило, сокращается — нужно соответствовать законам жанра, избегать ненужных деталей. К примеру, в первой части я подробно описал, как на железной дороге у поезда меняют колёсные пары на европейский стандарт. Врезалось в память отчётливо, захотел поделиться. А редактор посоветовал подробное описание убрать, чтобы оно не отвлекало от основного повествования. Мол, без лишних подробностей оно станет только ценнее!

— А как родилось название книги?

— С самого начала книга называлась «Азюлянт». Правда, в Сети нашлась пара произведений на тему азюля. Одна книга эстонского автора — в ней рассказывается про какого-то парня, как он оказался в Дании и организовал там бизнес по ремонту телефонов, как покупал краденые телефоны... Скучновато. А другая книжка про украинцев, нелегально работавших в ресторане в Париже. У меня о другом.

— Насколько произведение получилось автобиографичным? Все те герои, которых встретим на страницах, — они реально существующие люди?

— Практически. Ну, процентов 90. Причём многие из них даже были сегодня на презентации.

— Хотя и на страницах книги их имена изменены, как понимаю?

— Да, имена изменены. Есть в повести, например, криминальный авторитет, с которым происходит разговор. У меня действительно был с одним криминальным авторитетом разговор за жизнь, но на страницах вы увидите некий общий, сводный образ. Мне важно было сохранить конфиденциальность, ведь многие люди до сих пор в городе живут. Всё-таки читателю интересно узнавать про сами события, а не про то, кто есть герои и что с ними стало потом.

Ярославль 90-х. В баре «Сиськи». Фото из архива Александра Покровского

— После публикации постов с ретрофотографиями многих удалось найти, с кем связь, казалось, потеряна?

— Да, благодаря постам много народу нашлось. Писали в том числе мои одноклассники, те, кто в «Аврору» ходил... Узнали и друг о друге, и о книге, и о её презентации.

— Про всех героев фото знаете, как их жизнь сложилась?

— Про многих, конечно, знаю. Кто-то сегодня занимается строительством, кто-то бассейнами. Кто-то магазин свой открыл, кто-то другой какой бизнес... Есть и те, кто умерли. А с кем-то связь просто потерялась...

— Подробнее остановимся на жизни в 90-е. Для кого-то это «было лучше», кому-то те годы страшно вспоминать. А что для Вас есть 90-е? Как бы их охарактеризовали одним словом?

— Как раз одним словом, наверное, и не охарактеризуешь. С одной стороны, больше свободы, с другой, больше и проблем. Действительно, для кого-то прекрасные годы, для кого-то ужасные. Всё на контрасте. Есть, например, такая история. Было у меня порядка десяти тысяч долларов. Уехал в Египет. Возвращаюсь — дефолт произошёл, всё попадало в цене. Мечтал купить старую «восьмёрку», а в итоге купил квартиру, новую «девятку» и открыл магазин. То есть вот такой контраст — кто-то за голову хватается, а у кого-то подъём. И таких историй в стране было очень много.

Середина 1990-х. Фото из архива Александра Покровского

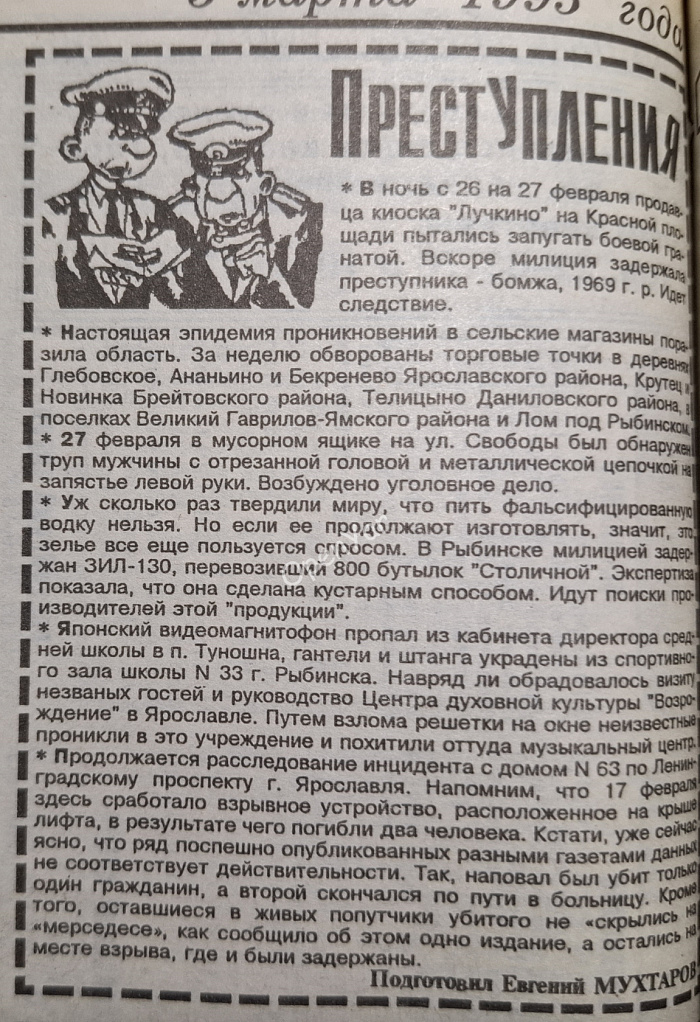

— Чтение криминальной хроники газет 90-х многим, особенно представителям молодёжи, сегодня покажется диким. На Ваш взгляд, почему в те годы такое стало возможным в принципе?

— Ну, смотрите, страна развалилась, начался бардак самый настоящий, милиция просто перестала контролировать улицу, боялась на задержание выезжать. Реальный случай: по телевизору выступает глава МВД, говорит, участились ночные грабежи на дорогах, поэтому если вас останавливают, можете не тормозить, а доезжать до ближайшего стационарного поста и только там останавливаться... Правоохранительные органы не справлялись с задачами. Многие к тому же были коррумпированы. В общем, произошло как бы сращение и власти, и полиции, и криминала, и поэтому всё это стало возможным.

Типичная криминальная хроника 90-х. Газета «Ярославская неделя», 1995 год. Оцифровка: «Открытый Ярославль»

— Чем жизненные ценности и приоритеты того времени отличаются от ценностей дня сегодняшнего?

— Мне кажется, интернет людей сильно поменял. Например, раньше люди больше на улицах знакомились. Сейчас это кажется чуть ли не неприличным, хотя я не понимаю, что в этом такого... Заработать легче было. Есть у меня знакомый, который купил целую фуру сникерсов. Тогда они ещё только появились. Развёз их по ларькам и за два дня купил квартиру в центре... Да много всего такого. Хотя сейчас порой возникает ощущение, что 90-е могут вернуться. Это по молодёжи видно, по тому, какие они ролики выкладывают. Как сшибают зеркала с машин ногами, распыляют в подъезде высотки перцовку... Дикие совершенно поступки.

— К слову, о молодёжи. Сегодня в соцсетях действительно многие пишут, мол, молодёжь «испортилась, обнаглела». На Ваш взгляд, молодёжь 90-х была совсем другой?

— Молодёжь всегда была и есть разная. Одни олимпиады математические выигрывают, а другие в 15 лет уже в тюрьму садятся. То есть тоже всё на контрасте. Но, возможно, наше поколение было более приспособленным к жизни. К примеру, современная молодёжь даже за грибами с телефоном ходит, потому что не знает, как подберёзовик выглядит. Костёр разжечь не может. А мы это всё с детства умели. Как говорит один мой знакомый, дай Бог им сейчас в 30 стать такими, какими мы были в 20. Но, повторюсь, не все такие.

— Вернёмся к книге. Какие реальные места из 90-х читатель встретит на страницах?

— Бар «Сиськи» на площади Юности, универмаг «Ярославль», рынок на площади Труда, брагинские заброшки...

— Что за заброшки?

— Это было на месте нынешнего торгового центра «Альтаир», где планировался завод. Его строили заключённые. На территории была зона огороженная, их туда заводили, и они там работали. После, уже в 90-е, завод забросили, кроме одного цеха. Корпуса стояли заброшенные, рядом — зона, огороженная колючей проволокой, с вышками по краям и вагончиками, где заключённые переодевались. Мы там находили фуфайки, солдатские бушлаты, на себя напяливали и играли в зэков. Мастерили оружие из подручных материалов, всё натурально выглядело. Вот такие игры были.

Корпуса будущего ТЦ «Альтаир». Фото из архива Татьяны Кристаль

— Бар «Сиськи», пожалуй, можно культовым местом назвать. Откуда вообще такое название взялось?

— Это народное название. А откуда оно взялось, я рассказал в книге. Заведение принадлежало торговой компании «Центр». В соседнем зале располагалось кафе «Лель». А вот тут стояли столики в форме полукругов, была барная стойка (показывает), а здесь то самое легендарное окно... До сих пор всё узнаваемо. Барменов по именам помню: Серёга Таракан, Вовка Новик, Лёха Сёмов... Он, кстати, на презентации книги был, как и многие завсегдатаи. Директором бара был некто Артур Борисович.

В баре «Сиськи». 1995 год. Фото из архива Александра Покровского

— Сколько лет проработал бар? Почему закрылся?

— Бар проработал с начала 90-х до 2005-го. Я здесь впервые побывал в 1993 году. Помню, шёл, увидел парней с рациями — это тогда вообще в диковинку было. На той стороне улицы, у фонтанов, сидели и пили пиво. Затем один в фонтан прыгнул... Думаю: нормальная тут тусовка! Если Брагино — воровская идея, Заволжский район — вообще «бойцовский» клуб, то в «Сиськах» было что-то своё, неповторимое. Например, тут строго-настрого было запрещено курить, и нарушивших запрет пинали в тамбуре, причём одновременно как кроссовками Adidas, так и ботинками Dr Martens... Закрытие бара тоже помню. Это был 2005 год. Здесь раньше коллекция банок стояла — так вот, захожу, а завсегдатаи стоят по щиколотку в воде и эти банки снимают. Электрика уже отключена, в помещении полумрак... Висевшие на стене сиськи тоже сняли и куда-то увезли. Последний раз их видели вроде как в ресторане на проспекте Ленина. Почему закрылся бар? Пришла эра гламура и ночных клубов, и сюда постепенно ходило всё меньше и меньше народу.

В баре «Сиськи». 1995 год. Фото из архива Александра Покровского

— А если сейчас здесь же открыть бар, стилизованный под «Сиськи», выстрелил бы он? Как думаете?

— Конечно, сейчас ведь вновь огромный интерес к 90-м есть! Оформить в стиле тех лет, закупить соответствующие кружки, включить музыку той эпохи... И местные бы ходили, и туристы б пошли, если правильную рекламу сделать. Можно вообще целый проект культурный запустить и включить его в списки достопримечательных мест! Просто здесь очень много миров пересекалось, и все это заведение помнят... Это, конечно же, только мечта. Распоряжаться помещением могут только его собственники, что является их неоспоримым правом.

— То есть локации, упомянутые в книге, точно откликнутся у многих читателей.

— Конечно! Но вообще, это всё фоном идёт. Кто-то думает, что в книге будут какие-то разоблачения. Я говорю, что «Бандитский Петербург» и «Слово пацана» уже сняли. У меня книга про другое — про русского человека за границей в то время, когда там, на западе, всё сильно отличалось. Помню, попали мы в Хельсинки — как будто на другой планете оказались! Там с мобильными телефонами люди ходили, уже с маленькими, а у нас ещё и больших-то даже не было, только-только они появлялись и стоили чуть ли не полторы тысячи долларов. То есть своеобразный такой стык цивилизаций получался.

— Не могу не спросить о поездках по Европе — по сути, главной теме повествования. Помните самый первый выезд?

— Я попал в третью волну миграции — она была в Скандинавию, и это была уже середина 90-х. До нас туда уже ездили брагинские ребята. А я поехал с более, так сказать, опытным человеком. Он до этого уже успел и в Германии побывать. Приехали мы с ним, значит, в Финляндию, и у меня дело как-то сразу хорошо пошло. Дальше я ещё два раза съездил туда, потом меня там поймали... Потом ездил в Швецию, снова в Финляндию, затем с другом отправились в Швейцарию. Неудачная была поездка... Далее Норвегия, другие поездки... В книге всё описано, все наши приключения. Скажу так: если б всё проходило гладко, то и писать бы было не о чем. Поэтому в главу, например, про Норвегию я поместил события из двух-трёх поездок. Чтобы повествование сжать и сделать более интересным. Отмечу ещё то, что мы видели Европу не туристическую, не витринную, а злую и жёсткую. Больше всего мне понравилось в Швеции. Там можно было спокойно кататься по всей стране, купить машину. Отношение к беженцам такое, что, мол, приезжайте и живите...

На обложке книги — реальное фото из поездки в Европу

— Как уже знаем из описания книги и презентации, итогом поездок стало открытие своего магазина одежды. Можете рассказать о нём чуть подробнее? Где он находился и когда открылся?

— Открылся в 1998 году. Изначально располагался в Депутатском переулке внутри магазина «Аббат», продававшего мужские костюмы. Там было подсобное помещение, которое сдали нам. Мы проработали год, после чего я уехал в Норвегию, меня не было месяцев семь-восемь... Долгое время ещё мы работали в «Петровском пассаже». Назывался магазин «Дельфин».

В магазине «Дельфин». Фото из архива Александра Покровского

— На презентации покрутили видеоролик, снятый в 2000 году на фестивале «СвобоDa Street» у первого ярославского «Макдоналдса». А в «Открытом Ярославле» Вы, помнится, и фото с него публиковали. Событие явно громкое для Ярославля тех лет. Как получилось организовать мероприятие?

— На самом деле получилось всё спонтанно. Было в те годы такое мероприятие — «Ночь пожирателей рекламы». Так вот, мы просто стояли, пили пиво. Я увидел директора «Макдоналдса», подумал, почему бы не организовать фестиваль? Предложил ему, он согласился. Сейчас такое и представить сложно, а тогда согласовать всё оказалось очень легко — помещение проверили с миноискателем, завезли аппаратуру из клуба «Авангард», настроили... И всё, начали мутить! Обошлось всё баксов в 300. Там ещё несколько фирм участвовало...

Уличный фестиваль у «Макдоналдса». 2000 год. Фото из архива Александра Покровского

— А ещё какие-то мероприятия проводили?

— В «Авангарде» постоянно вечеринки проводили. Делали всё с братьями Чагиными — это такие известные диджеи в Ярославле были. Они хорошо помогали мне с раскруткой магазина. Я выделял деньги, одежду из своего магазина, модели надевали её и в клубе в ней ходили. Само собой, объявлялось, что одежда из магазина «Дельфин», «Дельфин» — спонсор показа и так далее.

С клубом «Авангард» сотрудничали постоянно. Фото из архива Александра Покровского

— До какого года работал магазин? Почему закрылся?

— Проработали мы до 2011 года. Появились интернет-магазины, крупные торговые центры. Всё, что было раньше, становилось неактуальным. Да и просто поднадоело... Та эпоха уже ушла безвозвратно...

Приобрести книгу можно четырьмя разными способами:

-

На «Авито», набрав в поиске «Азюлянт. Ярославские девяностые»

-

В книжной лавке Юрия Швецова (улица Максимова, 15)

-

На втором этаже кафе «Брюгге» (магазин «Моя прелессть», улица Собинова, 43А)

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

Ренвар Халил Али приехал в Ярославль несколько лет назад. И полюбил этот город, можно сказать, всей душой. Сегодня он студент ЯГПУ имени Ушинского, глава департамента международных связей и по совместительству водитель электробуса.

Впервые с Ренваром мы познакомились ещё зимой, когда он пришёл в нашу редакцию, чтобы получить практику работы с текстами. В ходе этих занятий мы немало разговаривали и о жизни — как в России, так и в его родном Ираке. Стоит признать, некоторые высказывания Ренвара нас очень тронули. А рассказы о повседневной рутине за рулём электробуса заинтересовали. Поэтому, встретившись недавно вновь, мы пригласили молодого человека в редакцию на интервью. Ренвар с радостью согласился. Разговор действительно получился содержательный.

«Первые годы учёбы в школе даже страшно вспоминать»

— Ренвар, для начала расскажи немного о себе и своей семье. Из какого ты города?

— Я родился в 1999 году в иракском городе Сулемане (Сулеймания. — Прим. ред.). Это культурный город по международному стандарту ЮНЕСКО. Мне посчастливилось родиться в образованной семье. Мой дед был начальником библиотеки, отец — писатель, преподавал в институте. Один мой дядя работал в МИДе в США, другой — в Германии в крупной известной компании. Ещё один — художник в Великобритании. У сестры салон красоты. Сестра-двойняшка работает в университете и детском саду, преподаёт в частной школе. Мама, к сожалению, не работает по состоянию здоровья.

— До какого возраста жил на Родине? Что вообще можешь рассказать о своём детстве?

— В Ираке прожил 19 лет. В школу пошёл, когда мне было шесть. Честно, то время страшно вспоминать. Помню моменты, когда по нашей улице ходили солдаты, были взрывы, летали снаряды... Конечно, мы в школе учились и даже по улице гуляли. Но всё вне школы в целом было ужасно... Пару лет спустя начался процесс восстановления Ирака. Миллиарды тогда потратили. Восстанавливали школы, дороги, здания, в общем, всё-всё... Своими глазами видел этот процесс, он отчётливо отложился в моей памяти.

— Как шло обучение в школе? Тяжело было учиться?

— Если честно, да. Поначалу было особенно тяжело, учился даже плохо. Дошло до того, что нам с сестрой сделали замечание по этому поводу. Естественно, мама отругала. Это заставило нас учиться лучше. В девятом классе мы вместе с сестрой могли переехать в Турцию и продолжить обучение там. Но я отказался.

— Почему всё же принял решение остаться?

— В десятом классе нужно было определяться с профессией. Набирать рейтинг. У меня, кстати, было 92 балла на тот момент — это очень хорошо. Но так получилось, что в тот год пришёл ИГИЛ (террористическая организация, запрещена на территории России. — Прим. ред.). Будущее стало туманным, тревога витала повсюду. В какой-то момент даже останавливали процесс обучения... Но иракская армия и Пешмерга с помощью коалиционных сил смогли изгнать врага из Ирака! К счастью, школу удалось закончить. Я решил остаться, потому что не смог в том возрасте жить в другой стране без родителей.

— А сейчас, кстати, часто на Родине бываешь?

— Последний раз был в том году. Сейчас можно добраться из Москвы до Багдада. И потом четыре часа до моего города. В этом году надеюсь тоже побывать.

Говорили, там даже танки на улицах

— Когда ты первый раз приехал в Россию?

— Это было в конце 2018 года. Я поступил тогда в Липецкий педагогический университет.

— Каким тебе запомнился первый приезд в Россию?

— О, это отдельная история! Честно признаться, меня ведь на Родине даже пугали Россией! Говорили, мол, там всё плохо, даже танки на улицах. И вот, я приезжаю. Меня поразило всё до глубины души здесь! Я два-три месяца просто гулял по улицам и стремился увидеть как можно больше. Отец призывал меня изучать культуру России. Я побывал в Ростове, Майкопе, да вообще много где в России. Конечно, не просто слонялся по улицам, а везде ходил по музеям. Изучал быт, культуру, историю городов. Ну и язык, само собой.

— Язык сложно было изучить? Что показалось самым сложным?

— Скажу так: поначалу даже бросить хотел. Было очень сложно. Возникал один вопрос, глядя на русские слова: это вообще что такое?! Но, как приехал в Липецк и начал путешествовать по России, появился интерес. Самому захотелось понимать человека. Помню, в начале 2019-го сидел и строго, усердно изучал. Да и в поездках по России тоже неплохо получалось вникать.

— А когда и как первый раз попал в Ярославль?

— В июне 2019-го. Оказался просто — по совету друга. Он здесь уже жил некоторое время и позвал меня. Сказал: приезжай, тут красиво, чисто, культурно. Лучше, чем в Липецке! Я приехал. И город меня действительно удивил. Помню, еду по центру — вокруг старинные здания, отреставрированные. Меня это поразило.

«Когда тебе плохо, просто подними голову...»

— То есть так здесь и остался?

— Да. Перепоступил в ЯГМУ. Хотел учиться на педиатра. На самом деле поначалу всё было замечательно. Но потом как-то всё усложнялось. Сначала ковид — карантин, дистант. Потом СВО... Тревога одолевала. Всё подорожало как здесь, так и в Ираке, были и другие разные трудности... Честно, не знал, что делать. Друг тогда посоветовал подать заявление на носителя русского языка и перевестись в другой вуз.

— И как? Прислушался к совету?

— Да, я успешно сдал экзамен, получил гражданство. Забрал документы в медицинском университете. Помню, просто ходил тогда по библиотекам и читал книги. И в какой-то момент мне вспомнились слова известного иракского философа. Суть их в том, что, когда ты переживаешь плохое время, когда тебе кажется, что всё потеряно, но ты ещё стараешься сделать всё лучше, нужно сделать всего одно движение. Нужно поднять голову и попросить сил у Бога. Сказать, что ещё не потерял надежду, и дать обещание стараться. Я дал себе обещание всё исправить.

— И ты ведь всё действительно исправил, получается.

— Не всё сразу. Пошёл учиться в автошколу «Светофор». Кстати, очень хотел бы поблагодарить инструктора Максима из этой автошколы. Он учил меня не только правилам дорожного движения, но и в целом жизни. Я делился с ним своими жизненными проблемами. А он вселял в меня надежду. Вспоминаю, как он в выходные мне передавал пирожки из церкви, показывал город... Наверное, это был старт того, чтобы не сдаваться и идти вперёд. Этот человек научил меня быть сильным. Ну и получить права на легковушку тоже, конечно.

— А как стал водителем электробуса?

— До этого на самом деле был ещё долгий путь. Поначалу пошёл работать в такси. Но денег катастрофически не хватало. Накопил деньги и пошёл в другую школу, «АвтоПять» называется. Я же сначала вроде бы думал дальнобойщиком стать. А директор этой автошколы, Вячеслав, отговорил. Мол, зачем тебе это, бедолага, зимой такие дороги в России... Зато посоветовал обратиться в центр занятости и получить категорию D. Я учился одновременно на C и D. Зимой было сложно, конечно, но инструкторы помогли. Дальнобойщиком всё же не пошёл, мама тоже отговорила. Сказала, живи в городе лучше. В итоге пошёл на ПАЗик.

— То есть стал водителем городского автобуса?

— Да, это был конец 2022 года, ещё до новой транспортной реформы. Пришёл в компанию «ПитерАвто», отправили на 41-й маршрут. Была зима, холодно, сложные дорожные условия. Терминалов ещё не было, люди подходили толпой, иногда ругались, мол, медленно пробиваешь.

— Помнится, тогда многим приезжим маршруты даже толком не показывали.

— Да нет, маршрут показали. Там Серёга был моим наставником. Я ездил от Ярославля Главного до Прибрежного. В целом, всё было хорошо. Но платили мало, очень мало. Некоторые водители наличку себе брали, но я так не делал. Я не мог себе этого позволить.

— После новой реформы продолжил работать на автобусе?

— После реформы я перешёл в «Стартранс», работал на 57-м маршруте (на МАЗе среднего класса. — Прим. ред.). Потом попросился перевестись на автобус большого класса. Отправили на 32-й. Так проработал ещё полтора года. Руководство назначило бригадиром на маршруты 13 и 57. Хочу сказать спасибо коллегам. Они все были хорошие, подстраивались под меня, дали подработку. Платили здесь уже хорошо. Я смог подать заявление в ЯГПУ имени Ушинского на заочное отделение, на педагогическое направление, профиль «Английский язык». Вообще, главным для меня было получить образование в России.

— Сразу поступил?

— Я навсегда запомнил этот день. Был за рулём автобуса, когда на телефоне пикнуло уведомление. Я прочитал, там было написано: «Вы поступили в ЯГПУ». Это был самый счастливый день в России. Я сразу вспомнил слова того философа: просто подними голову и обратись к Богу...

«Хочу оставить после себя хорошие, добрые следы...»

— То есть дальше начались ещё и студенческие будни.

— Да, хоть и учился на заочном, информации было много. Но учёба — это была первая ступень. Отложился отчётливо в памяти ещё и такой момент: еду в Брагино на 32-м маршруте, после второго светофора, после остановки «Площадь Карла Маркса», раздаётся звонок. Телефон рукой не трогаю — права не имею. Но при помощи гарнитуры отвечаю. Оказалось, звонит сам ректор ЯГПУ. Зовёт срочно к себе в кабинет. Я поначалу испугался, не понял, что он от меня хочет. Мысли в голове: отчисляют что ли? Вроде же хорошо учился... Пришёл, в кабинете секретари тоже секретов не раскрыли. Зашёл к ректору. Тот поздоровался и попросил рассказать о себе. А потом внезапно... предложил работать вместе. Так была начата масштабная работа по установлению партнёрства с Ираком. Всё, что мы уже сделали для укрепления связей между Россией и Ираком, — это только разминка! Самые крупные и интересные международные проекты ещё впереди.

— Значит, сразу же согласился?

— Естественно. И работал над этим очень усердно и старательно. Ещё бы, когда к тебе с такой просьбой обращаются... Я бы не взял проект, с которым не справился. Я хотел, чтобы мой отец мной гордился. Прошёл огонь и воду. Михаил Вадимович (Груздев, ректор ЯГПУ. — Прим. ред.) для меня стал как дядя. Я его очень ценю. Я вижу чистую душу в этом человеке. И я хочу оставить после себя хорошие, добрые следы. Хочу, чтобы другие приезжие не проходили мой путь. Помню, он мне сказал: мы должны делать хорошие дела. И мы стали их делать. Сегодня я директор департамента международных связей между Россией и Ираком в академии «Хания» и переводчик во многих компаниях.

«Ярославль — как другая страна»

— А ещё ведь по совместительству и водитель электробуса. Как вообще стал водителем этого транспорта?

— Как-то увидел информацию об «ЯрГорЭлектроТрансе». Понял, что это крупная, солидная организация. Поговорил с Денисом Юрьевичем Пырлогом (директор «ЯрГЭТ». — Прим. ред.). Он сказал, мол, приходите, будем рады. Я хотел быть водителем трамвая. Но уже тогда было известно, что впереди масштабная реконструкция путей, поэтому стать водителем трамвая возможности пока нет. Коллектив там очень культурный, дружелюбный, всё понравилось. Предложили пойти на электробус. Нужно было только сдать экзамен на знание ПДД. Всё получилось.

— В чём отличия работы на автобусе от работы на электробусе? Проще?

— Отличия на самом деле большие. В целом, управлять им проще. Плавно, экологично, всегда чисто.

— Электробус для Ярославля — новый транспорт, да и техника поступила вся новая. Тем не менее, случаются какие-то поломки на маршруте, технические неисправности? Что водители делают в таких случаях?

— Поломки редко, но бывают. Была как-то ошибка тягового двигателя. Поехал в гараж. Разряжаться на ходу, конечно, не разряжался. В этом плане всё надёжно.

— Аккумуляторы после каждого круга заряжаете?

— Летом и после двух кругов можно. После каждого круга отдых. Пока заряжается, отдыхаем, но не отходим далеко. Утром всегда проверяем зарядку и в целом техническое состояние электробуса, кондиционеры и всё остальное.

— На каком маршруте сейчас работаешь?

— На 50-м. Борт 8 или 35. Редко просят перейти на 60-й маршрут.

— На каком больше нравится работать?

— 50-й очень нравится. Долгий. Еду и наслаждаюсь, думаю обо всём, разговариваю с дорогой.

— В России проще водить транспорт, чем у тебя на Родине?

— Поначалу меня «подрезали». Но теперь стало как-то проще. Думается, сейчас у ярославцев больше уважения общественному транспорту. Уступают. Что я хочу сказать? Люди, вы должны понимать, что в этих «жёлтых» и «оранжевых» едут ваши родственники и друзья. У них нет машины, они едут в общественном транспорте. Всегда надо быть вежливыми по отношению к ним.

— А про дороги что скажешь? Многие Ярославль несколько лет назад вообще называли «городом без дорог».

— Дороги вообще огонь! Раньше было реально хуже, но сейчас стало гораздо лучше. Яма на яме — теперь такого точно нет.

— А в целом про Ярославль?

— Город маленький, но развивается благодаря жителям и руководителям. Я, будучи водителем, вижу, как город просыпается и ложится спать. И я вижу, как на каждом шагу что-то меняется, становится лучше. Молодёжь ко всему стремится. Вообще, лично для меня Ярославль — как другая страна.

«Если даже тебя не видит пассажир или руководитель, тебя видит Бог...»

— Ты ежедневно контактируешь с сотнями и тысячами людей. Что мог бы сказать про своих пассажиров? С хамством с их стороны не приходилось сталкиваться?

— Иногда приходится сделать замечание, точнее, попросить вечером не стоять у кабины с телефоном — в приборах всё освещается, отражения создают помеху. Приходится отвлекаться, что неправильно. Ведь трёх секунд может быть достаточно, чтобы случилась катастрофа. В целом, люди вежливые, за это их уважаю.

— А бывает, что подходят и благодарят за что-то?

— Да, бывает. Как-то смотрю: женщина машет рукой, говорит, рада видеть. Каждый раз ездит с Труфанова до Красной. Хвалит, мол, всегда в рубашке, плавно едет! Другие, бывает, благодарят, когда дожидаюсь на остановке. Особенно на Труфанова. Тоже приятно.

— А есть ли что-то такое, что в действиях пассажиров раздражает? Может, когда за проезд не хотят платить или ещё что-то.

— Мне на экране в кабине видно, кто заплатил или нет. Вообще, за оплатой проезда следят контролёры. Но когда вижу, что пассажиры толпой заходят и не платят, делаю замечание. Ещё если заходят с велосипедом, а в салоне уже есть коляска, прошу не ехать. Это опасно.

— Какой самый необычный случай в транспорте вспоминается сходу?

— В салон как-то зашёл пассажир с пистолетом. Я подошёл, попросил разрешение. Он показал, что это всего лишь газовая зажигалка, и я успокоился. Ведь за безопасность пассажиров я тоже отвечаю. Поэтому подозрительный багаж я проверяю.

— Вижу, что к работе подходишь максимально ответственно. Это очень ценно.

— Я скажу так: каждый должен качественно выполнять свою работу. Считаю, что своей зарплаты я должен быть достоин. Если даже тебя не видит пассажир или руководитель, тебя видит Бог. А пассажир, заходя в мой электробус, доверяет мне свою жизнь. Это ведь даже честь: если он зашёл в салон, значит, он доверил мне свою жизнь. И значит, я должен оправдывать это доверие. Я даже специально пошёл в зал, чтобы поддерживать себя и своё здоровье в форме. У водителя здоровье должно быть лучше, чем у пассажиров!

— На твой взгляд, много в Ярославле нарушителей ПДД? Как относишься к нарушителям?

— Если у меня есть возможность вмешаться и предотвратить плохие последствия, я это делаю. Помню, как-то на проспекте Ленина я посигналил водителю и «подрезал» легковушку, чтобы она не сбила девушку. Сам всегда снижаю скорость перед переходами. И пропускаю пешеходов. Как-то не пропустил, очень плохо себя ощущал, будто работу свою предал. Вышел и извинился.

Могу ещё обратиться к ярославцам в этом интервью?

— Да, конечно!

— Прежде всего, к молодёжи. Умоляю, когда пожилые заходят в салон, уступайте им место! Всё, что есть в стране, это появилось благодаря труду этих людей. Должно же быть взаимоуважение. Если я вдруг вижу, что бабуля стоит, я просто останавливаюсь и прошу уступить место. Не портите салон, не шумите. Если хотите сделать мне какое-то замечание, подойдите на остановке и вежливо скажите. Все мы люди. Я сам всегда останавливаюсь на всех остановках, даже поздно вечером — мало ли, в темноте кого-то не видно. Если кто-то бежит, я всегда подожду, если позволяет график. А ещё хотелось бы обратиться к жителям Пятёрки: не паркуйтесь, пожалуйста, у остановок! Часто даже не подъехать к бордюру. Бабушкам сложно войти. И нам усложняете работу. А пассажирок с колясками хотел бы попросить нажимать специальную кнопку. Я всегда с удовольствием выйду и помогу.

— Обязательно всё это напишем! Ну и, пожалуй, в завершение: чем, на твой взгляд, менталитет русского человека отличается от менталитета иракца?

— Терпением! Респект вам за терпение!

Фото: «Яркуб», личный архив Ренвара Али

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

В дебютном романе «Окаянные гастроли» (Эксмо, 2025) Ольги Чередниченко особым образом сочетаются атмосфера начала XX века с элементами магического реализма. Главная героиня Шурочка, девушка из Петербурга, пылающая желанием стать актрисой, вместе с экспериментальной труппой отправляется в путешествие и сталкивается с испытаниями Первой мировой войны, революции и новой советской реальности.

Особое место в повествовании занимает глава о гастролях в Ярославле. Речь идёт не о рядовом спектакле в провинции, а о понимании значимости Волковского театра, которому в этом году исполнилось 275 лет. Так гастроли становятся не просто маршрутом героев, а возвращением к корням русского театра и истокам культуры.

В интервью изданию «Яркуб» Ольга Чередниченко раскрыла, как «архитектурно» выстраивала роман, как опыт в тревел-журналистике повлиял на выбор мест действия и почему она решила написать об одной из самых драматичных эпох России.

Театральная одиссея: интервью с автором романа «Окаянные гастроли» Ольгой Чередниченко

Театральная одиссея: интервью с автором романа «Окаянные гастроли» Ольгой Чередниченко

Обложка книги «Окаянные гастроли. Иллюстрация: Эксмо

— Вы работали тревел-журналистом и написали несколько путеводителей по разным городам мира. Как этот опыт в жанре путешествий повлиял на вашу художественную прозу?

— Когда я начала работать над «Окаянными гастролями» в 2015 году, я ещё активно занималась тревел-журналистикой. Этот опыт очень помог: я побывала во всех городах, которые встречаются в романе. Ярославль, например, был мне хорошо знаком, он недалеко, но в более отдалённые места я бы, возможно, не попала, если бы не моя профессия.

Мне важны точки, которые меня цепляют и имеют богатую, увлекательную историю. При выборе городов я учитывала два момента: наличие театров в описываемую эпоху и места, где происходили значимые события. Если рассказ о достопримечательностях оказывался скучным, я выбирала другие города.

— Расскажите на примере «Окаянных гастролей», с чего обычно начинается творческий процесс: с образа героя, яркого события или детального исторического исследования?

— Началось всё с темы. Я много размышляла о творчестве, о том, как оно рождается, и захотела написать роман об этом. В жизни каждого человека есть несколько ключевых тем, и одна из них — самореализация. Собственно, это роман про самореализацию.

Я пробовала подбирать разные истории под эту тему: фэнтези, современность, но как-то не складывалось. А потом, в 2015 году, я узнала больше о своей прабабушке. Она родилась в хорошей семье в Петербурге, захотела стать актрисой и сбежала из дома. На этом сходство с героиней романа заканчивается, но поступок бабушки меня зацепил! В те времена, когда она это сделала, никто ещё не знал, что Россию ждут революции, войны. Получается, она отказалась от комфортной и расписанной наперёд жизни ради чего-то совершенно неизвестного. Но я понимаю, что она это сделала ради себя, ради своей сути. На такой героине, на актрисе, можно построить историю.

Хотя у меня самой нет склонности к актёрской профессии, я считаю, что у всех, кто занимается созидательным трудом, работа на 90% одинакова. Мы все используем свой внутренний «аппарат», а на выходе преобразуем это в тексты, образы на сцене или картины. Мне было любопытно проследить, как происходит эта невидимая внутренняя работа.

— А как бы вы описали свой творческий метод?

— «Окаянные гастроли» — мой первый и пока единственный роман. Я работала над ним семь лет, потому что искала свой метод, пробовала разные подходы, прочитала множество учебников по писательскому и сценарному мастерству, ходила на курсы. В некоторых книгах советовали: садись, пиши потоком, а потом редактируй. Я дважды пробовала так делать, но, честно признаться, читать это было нельзя, и даже не отредактировать. Я потеряла годы из-за этого совета и зашла в тупик.

Потом я попала на курс к писательнице Марине Степновой. Марина Львовна рассказала, что есть два типа писателей: «садовники» и «архитекторы». «Садовники» — это те, кто пишет потоком. Она сама так работает, может начать с середины, потом написать конец и начало. Слушая её, я поняла, что я — «архитектор». Мне нужно сначала тщательно продумать план, драматургию, каждую сцену, детали, проработать каждого персонажа и наложить всё это друг на друга. Само написание текста стало последним и самым незначительным по времени этапом, как будто я просто «наращиваю мясо» на готовый скелет.

— Почему именно эпоха начала XX века стала отправной точкой? Какие грани человеческой судьбы вы стремились показать через призму столь драматичной, полной на события эпохи?

— Эта эпоха меня очень привлекает, потому что она невероятно драматична и насыщена событиями, которые заряжены мощной эмоциональной энергией. Мы до сих пор живём с последствиями коллективной травмы, которую общество пережило в те времена как единый организм. Если бы мы глубже работали с этой травмой, исследовали и погружались в неё, пытались закрыть связанные с ней гештальты, то жили бы сейчас гораздо счастливее и спокойнее. Впереди ещё много внутренней работы, связанной с тем периодом.

Мой роман охватывает период с 1913 по 1923 год — время, когда концентрация значимых событий была особенно высокой. Корни того, что происходило в 30-х, 40-х и даже сегодня, лежат в том десятилетии.

— Как вам удалось связать все эти события в единое повествование?

— Я старалась выбирать города, которые были бы показательными и подчёркивали масштаб Российской империи. С одной стороны, Варшава — на западе, Казахстан — на востоке, а между ними — две столицы, древний Ярославль с его богатой театральной историей и южный Краснодар. Хотелось отразить это разнообразие.

Без метода «архитектора» связать всё воедино, наверное, не получилось бы. Я прорабатывала каждый слой отдельно: временной пласт, географический, психологический. Они накладывались друг на друга, создавая цельное повествование.

Театральная одиссея: интервью с автором романа «Окаянные гастроли» Ольгой Чередниченко

Театральная одиссея: интервью с автором романа «Окаянные гастроли» Ольгой Чередниченко

— «Окаянные гастроли» описаны как исторический роман с элементами магического реализма. В чём суть такого жанрового смешения? Для чего нужны магические детали?

— Все магические детали укладываются в отдельную второстепенную линию, которая лишь поначалу кажется самостоятельной. Но постепенно становится ясно, что этот вневременной пласт тесно связан с основной исторической частью, он соединяет события, происходившие более ста лет назад, с нашим сегодняшним днём и показывает, что они до сих пор важны и напрямую касаются нас.

Кроме того, мне хотелось показать, как важно расставлять приоритеты в жизни. Мы каждый день решаем задачи, строим планы, двигаемся к большим целям маленькими шагами. Магическая линия помогает напомнить, что нужно помнить о глобальных целях и миссиях, которые определяют, чем мы наполняем каждый день. Страшнее всего однажды проснуться и осознать, что в мелкой суете прожил не свою жизнь, а на то, чтобы найти, развить и показать миру свой уникальный дар, не осталось уже ни сил, ни времени. Но если вовремя вспомнить о главном, угрозы можно избежать — и через эту линию в жанре магического реализма мой роман как раз помогает с этой задачей.

Ещё это ответвление для меня очень оптимистично. Оно показывает, что страдания, мелкие и крупные кризисы дают возможность нам расти и развиваться. Кризис — это точка эволюции. Момент, когда появляется энергия для изменений. Если вовремя это понять, кризис проходит легче и быстрее, и ты выходишь из него на новом уровне. Это касается как личных трудностей, так и глобальных, связанных со всем обществом.

— Вы погружаете читателя в исторический контекст при помощи разных деталей: речь героев, быт, петербургский антураж, описание представлений в провинциальных театрах или упоминание стачек в Ярославле. Как вам удалось отразить всё это в тексте? Вы опирались на специальные источники или архивы?

— Это была отдельная большая работа. Я смотрела документальные фильмы, читала нон-фикшн о том историческом периоде, тщательно выписывала детали. В Российской государственной библиотеке я обнаружила настоящую находку: дневники артистов того времени. Они описывали, например, как сидели в гримёрке, где так коптила лампа, что каждые 15 минут приходилось вычищать чёрные козявки. Или как приезжали в какой-нибудь город, ожидая, что будут встречать с распростёртыми объятиями, а их селили в сарай.

Потом важно было принять решение о языке авторского голоса и героев. Если бы я полностью воспроизвела язык той эпохи, это было тяжело для восприятия, читателю пришлось бы продираться через архаизмы, от которых мы давно отошли. Марина Степнова подсказала идею стилизации: писать современно, но избегать откровенно современных слов, лишь изредка вставлять редкие словечки или детали. Например, меня зацепило, как люди клали в ванну водонагревательную простыню, чтобы помыться, или как заворачивали масло в тряпку, пропитанную салициловой кислотой, потому что холодильников не было. Такие детали я расставляла в тексте, но не слишком часто, чтобы они не утомляли, а удивляли и ненавязчиво возвращали в ту эпоху.

— Как ярославцу, мне хотелось бы остановиться на главе о гастролях в Ярославле. Какую историческую и художественную значимость вы видите в Волковском театре, и чем для героев он важен?

— Ярославль как родина русского театра и, в частности, Волковский театр занимают особое место в романе. Для моих героев выступление на сцене Волковского театра было как Эверест. Это вершина, важная веха в карьере. Выступить в Волковском театре для артистов того времени — невероятно статусное событие. Герои долго шли к этой цели, развивались, и просто так, только сформировав труппу, они не могли сразу выступить в Ярославле. К тому же, за два года до их приезда в театре провели масштабную реконструкцию, ещё пахло краской, когда они приехали. В такой момент выступить на сцене Волковского было особенно престижно.

Я бывала в Ярославле много раз и по работе, и просто так, навещая знакомых. Этот город для меня — место с мощной, чистой энергией, где ощущаются глубокие исторические корни, но без лишней суеты. Московские скорости мне порой даются тяжело, там много шума и лишнего, и я часто предпочитаю уединиться на даче. А Ярославль дарит чувство чистоты: здесь богатая история, культура, и при этом всё аккуратно.

— Театр и актёрская игра — ключевые темы романа. Как шла работа над тем, чтобы отразить театральную жизнь на бумаге?

— Это потребовало большой исследовательской работы. Я читала Станиславского, потому что он до сих пор невероятно актуален. Ещё взяла интервью у актрисы Елены Литвиновой, которая играет в театре и снимается в кино. Я расспрашивала её о том, как устроена внутренняя жизнь актёров: как они взаимодействуют с режиссёром, с коллегами, как прорабатывают роли, какие психологические аспекты с этим связаны.

Я даже посещала курсы и занималась вместе с людьми, у которых есть способности к актёрской игре. Было любопытно наблюдать, как эти способности зарождаются. Моя задача была не в том, чтобы самой хорошо сыграть, а в том, чтобы понять, как описать словами, чем занимаются актёры. Это глубокая работа с эмоциями и мыслями, которые затем преобразуются в разные формы на сцене.

Театральная одиссея: интервью с автором романа «Окаянные гастроли» Ольгой Чередниченко

Театральная одиссея: интервью с автором романа «Окаянные гастроли» Ольгой Чередниченко

— Постоянное путешествие труппы по разным городам, а потом и бегство — яркий ход. Если без спойлеров, то что вы хотели подчеркнуть идеей гастролей, и какие смыслы несут в себе эти переезды сквозь бурю истории?

— Любое путешествие — это история, которую потом можно рассказать. Чем масштабнее путешествие, тем больше эмоций и тем богаче рассказ, но даже поход в соседний парк уже несёт в себе потенциал для истории. А история — это всегда про внутренние изменения.

Когда мы путешествуем в другие страны, мы сталкиваемся с иной культурой, видим, как живут другие люди. Это помогает понять, что мы все похожи, а отличаемся лишь в деталях. Это сильно расширяет сознание. Даже путешествия внутри своей страны вызывают перемены. Конечно, можно достичь этих изменений, просто сидя дома и занимаясь внутренней работой, но путешествия действуют как катализатор и ускоряют трансформацию.

Не все гастроли и поездки в романе были приятными. Особенно бегство, оно связано с большими сложностями и страданиями. Тем не менее, эти переезды — метафора изменений к лучшему, возможности роста через испытания.

— Философский подход. Но ведь не всегда человек ставит цель что-то понять или перемениться. Зачастую многие отправляются просто отдохнуть — впечатления истории будут, а внутренней работы не будет.

— Мне кажется, что внутренняя работа всё равно происходит, просто незаметно. Ты не прилагаешь усилий, и оттого это приятно. Вот порой говорят, зачем брать маленьких детей в путешествия, если они ничего не запомнят? Но родители, которые так делают, замечают, как сильно меняется ребёнок после поездки, какой скачок в развитии он совершает, даже если поездка не отложится в его памяти.

— Во второй половине романа мы видим усталость, изнеможение героини, но всё же, как мне кажется, роман завершается на ноте освобождения. Можно ли тут говорить о возможности духовного возрождения через искусство в условиях потрясений и новой реальности и в целом о способности человека сохранять себя в эпоху перемен?

— Полностью согласна с тем, что финал романа оптимистичен, и именно таким я стремилась его сделать. Не сияющим, а с лёгкой нотой горечи, но всё же с основным посылом, что он счастливый. Опять же, тот исторический период глубоко повлиял на людей, приносил страдания, но даже в такие времена, когда Шурочка, главная героиня, была на грани выживания и отошла от своей мечты об актёрстве, она всё равно находила возможность делать что-то, помогала Жумату Шанину, например. Кстати, это реальный исторический персонаж, которого называют казахским Станиславским. Он работал в партийно-советских органах в Каркаралинске, а затем стал режиссёром и актёром и заложил основы театрального искусства в Казахстане.

Так, пусть маленькими шагами, но Шурочка двигалась к своей цели. По большому счёту, все препятствия на пути к мечте — это отговорки. Кризисы и турбулентные времена — лучшее время для эволюции. В финале Шурочка состоялась как актриса. Возможно, не совсем так, как она мечтала в юности, десять лет назад. В деталях, может быть, её мечта выглядела не так, но в глобальном смысле она добилась того, чего хотела. Как раз благодаря тому, что она приручила кризис.

— В начале интервью вы сказали, что темой «Окаянных гастролей» стала самореализация. А к каким темам вы хотите обратиться в последующих романах?

— Любовь — ещё одна важная тема, которой я хочу посвятить свой следующий роман. Но это будет не классический любовный роман, а скорее, исследование, препарирование этой темы.

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

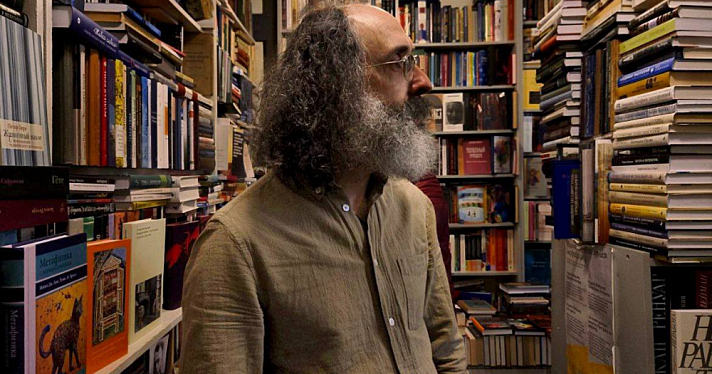

Лёха Никонов — питерский поэт, фронтмен «Последних Танков в Париже», легенда андеграунда. В новом, третьем по счёту (прочитайте первое и второе), интервью изданию «Яркуб» он рассуждает о магии стихов, русской поэзии, застрявшей в XIX веке, и о том, почему жизнь без смысла — это круто. Держитесь крепче.

Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

Арсений: Часто вы постите одно слово — «Об*****вайтесь». Что оно значит?

Лёха: Это мой звуковой мем, как «на районе», «хватит ****еть», «они ****ли», «я радуюсь». У меня много таких.

Пробовал как-то из этого мема сделать стих: наращивал вокруг него слова, но они были лишними. Так ничего и не получилось. Потом понял, что это и есть настоящий стих. «Об*****вайтесь». Без лишних слов. И сработало. Многие люди знают меня не по ПТВП, а как человека, который говорит «об*****вайтесь». Это магическая система, которая работает независимо от меня.

А ещё это практическая штука. На любой свой косяк ты можешь сказать: «***, пацаны, извините, я об*****лся». Кто не простит, тот самый жестокий человек в мире! Я думаю, что даже убийство сойдёт с рук, если скажешь полиции, что об*****лся. В России слово «об*****вайтесь» — это правда жизни.

Сергей: Слово-то... самодостаточное.

Лёха: Абсолютно! Но на самом деле это просто цитата из Бодлера. «Опьяняйтесь; опьяняйтесь непрестанно! Вином, поэзией или истиной — чем угодно!». Короче, выходите за рамки трёхмерной реальности.

Сергей: Поэзия помогает вырваться за границы привычного?

Лёха: Мир постоянно меняется и воспроизводится, реальность исчезает каждую секунду, становясь мёртвой. То, что мы сейчас сказали, уже в прошлом. Познать это невозможно. Задача поэзии — прикоснуться или встретиться с инобытием, тем, что спрятано за эмпирической трёхмерностью.

По моему мнению, в начале был крик. Ты родился — закричал. Мама сказала: «Нельзя». Для меня поэзия — это возможность выкрикнуть то, что не дали тогда.

Сергей: Стих — это ведь не только слова, сочетания или определённые интонации. Это большее?

Лёха: Безусловно больше, чем слова. Хороший стих — магическое заклинание. Даже плохой стих, если он настоящий, а не говно, работает как магия. Ранний Есенин — ну это прям в чистом виде магическая система стихосложения.

Имажинисты, которых я люблю, говорили, что стих — это набор образов, Шершеневич называл «каталогом образов». Самые радикальные имажинисты, как Хлебников, считали, что между этими образами не нужна логическая связь. Я в своих стихах так же делаю. Конечно, не сравниваю себя с великими, просто техника такая.

Сергей: А если читатель неправильно считывает образы?

Лёха: Нет понятия «неправильно». Каждый считывает по-своему, и это правильно. Стихотворение адресовано каждому. Ритуал у всех свой, хотя текст один. Хороший «каталог образов» неизбежно сработает на твоё восприятие, и оно будет отличаться от чужого.

Сергей: Молитва, например, может не сработать, если её неправильно читать или не в том месте. А тут?

Лёха: Поэзия выше. Недаром Платон не любил поэтов, понимал, что они конкуренты. Конечно, каждый считает свою профессию самой важной и значимой. Я убеждён, что поэзия — самая основная профессия. Политика, может, рядом, потому что они похожи, но это мрак, туда не лезу.

Арсений: Поэт же осознаёт, что кто-то из читателей мог подобраться ближе к заложенному магическому смыслу, и поэтому отдаёт предпочтение подобной аудитории?

Лёха: Может, какие-то поэты и закладывают магические смыслы. Я этим не занимаюсь. Магия рождается, когда читатель встречается с текстом. Как только говоришь, что магия появилась, она исчезает.

Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

Арсений: Как вам прогулка по Ярославлю? По церквям походили?

Лёха: Был в двух и в Казанском женском монастыре — невероятно красиво там. Двадцать лет назад приезжали с ПТВП в Ярославль — болото. Сразу напивались и играли концерт. А теперь вижу, что город изменился.

Сергей: Многие говорят обратное, мол, Ярославль теряет своё лицо.

Лёха: Алкоголичное лицо, пожалуй, теряет.

Арсений: К слову о прогулках. Вы как-то рассказывали про ночную прогулку в 93-м, после которой поняли, что вы поэт. В жизни каждого творца наступает момент, когда творчество становится неотъемлемой частью его существования. Это был тот самый переломный миг?

Лёха: Может, не творчество часть творца, а творец — часть творчества? Про 93-й я много раз рассказывал. Тогда я провожал девку и вдруг понял, как закончить стих, который мучил полтора или два года. Написал и подумал: «Это нормально, не фуфло». До того мои стихи были чушью. Тот момент был каким-то мистическим. Чувствовал себя, будто мне вкололи ************* ********. Не люблю слово «окрылённый», но я шёл окрылённый. На следующий день проснулся с пониманием, что я наконец-то написал стих.

Сергей: Что потом было?

Лёха: Понял, что попал туда, куда должен был. Мне было 21, но всё равно казалось, что поздно. ***, Рембо-то всё в 16 написал, ну что за ***ня? Первый сборник я издал только через пять лет. Но мне было пофиг, опубликован он или нет. Грела сама мысль о том, что он написан.

Арсений: В ваших прогулках есть что-то от бодлеровского фланирования? Вы ловите детали, чтобы составить свою художественную картину мира?

Лёха: Мой друг Артём Бурцев из группы «Серцелев» точно этим занимается. У меня нет такого, чтобы я пошёл в дорогу за стихом. Другие мотивы преследую: хожу по трём-четырём маршрутам, просто чтобы с ума не сойти в клетке. Если дома сидеть, кукуха улетает. Заставляю себя гулять иногда через силу. Это для психики, не для стихов. Стихи приходят, всё само летит, ни от чего не зависит — ни от прогулки, ни от времени, ни от погоды, ни от общения. Это всегда внезапное и хаотичное послание, и оттого ценное для меня.

Арсений: Как проходит обычный день поэта, когда никуда не надо?

Лёха: Самое лучшее, что в моей жизни есть — проснуться и понять, что никуда не надо. Такое бывает очень редко. А как проходит день? Встаю, пью большую кружку эрл грея с молоком — без неё не просыпаюсь. Потом вторую. Курю. Принимаю таблетки, которые врач прописал, и заставляю себя выйти на прогулку.

Или могу писать стих, или работать над начатым. Но стоит кому-то позвонить, так начинается фигня: какой-то там кому-то чего-то там — параша, в общем. Так стих лежит, пока я не сяду и не скажу: «Чё за хрень, я же поэт, ***!». Тогда дописываю, переписываю три раза, забиваю в комп, правлю ещё пару раз. Или еду на репетиции. Перед Ярославлем пять дней по шесть часов акустики было, тут не до стихов, домой приползал никакой.

Сергей: Стихи вы сначала на бумаге пишете?

Лёха: Всегда от руки. Телефон — мёртвый инструмент, а с паркером и тетрадкой намного легче. И тетрадь должна быть длинная, беру самые большие, конторские, иначе буду листать и ещё больше нервничать. Написал или поправил стих — день удался, значит, день удался, я что-то сделал.

Сергей: Кино, книги в свободное время?

Лёха: Кино не смотрю последнее время, скучно стало. А книги читаю постоянно, но меньше, чем раньше. Раньше книгу в день, неважно какую. Сейчас читаю «Психическую библию» Пи-Орриджа и стихотворения Катулла. Кстати, для поэта полезно читать чужое — это толкает написать своё. Поэтому у меня везде раскиданы стихи, но рационально, зарубы такие.

Арсений: Что из прочитанного недавно зацепило?

Лёха: «Благоволительницы» Литтела — мощный текст. Из русского — сборник Алёхина «Ни океанов, ни морей». Прям заплакал, у меня такое редко бывает с современными писателями. Лучшее, что было в литературе 2010-х, просто этого никто не понимал, да и сейчас не совсем все понимают.

А вы не читали мою поэму «Башня»? Ну вы чё, ***? Это потому, что вы не купили альманах «Проклятый» Петербург«. Этот текст описывает все события, которые со мной просходили, когда я проснулся, а вся квартира в крови. Только зря они поставили ударение на О. Мне кажется, другой вариант тоже неплохо звучит.

Арсений: Как сейчас воспринимают поэзию по сравнению с 90-ми и нулевыми?

Лёха: Я старый поэт, молодёжи мало ходит. По крайней мере, в Питере публика теперь пополам — много тех, кому за 30–40. Раньше такого не было.

Сергей: Вот в 17-м году здесь была одна молодёжь.

Лёха: Сейчас не будет так.

Сергей: Сейчас столики стоят.

Лёха: И хорошо, на самом деле. Пусть сидят, слушают. Стихи — это не рок-н-ролл. Раньше публику скорее интересовало даже не то, что я читаю, а то, как я читаю, как я кричу, как кто-то может ***ды получить. Теперь пытаются ловить образы, понимают, что что я поэт, а не гондон, не самозванец. За 30 лет, видимо, усвоили, что стоит послушать. А можно ещё и почитать! «Короли кайфа» разлетелись в двухтысячном тираже, а сейчас их хрен напечатаешь.

Арсений: Да и купить уже сложно.

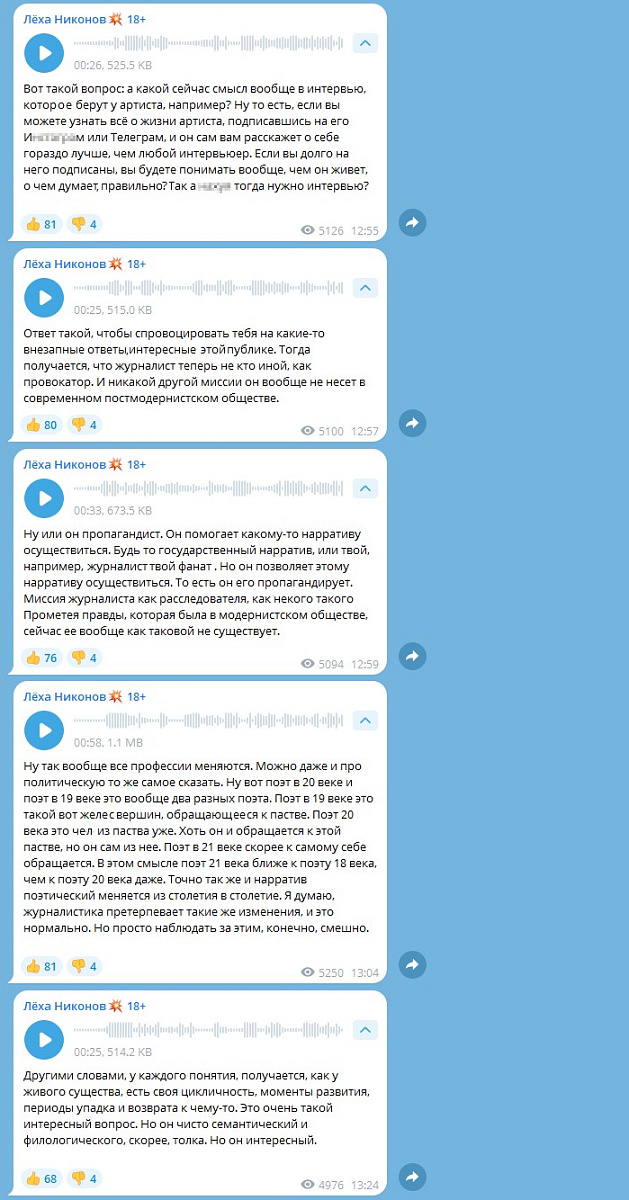

Лёха: 15 косарей на «Авито»! А вы слушали мою объяву про журналистов? Давайте послушаем.

Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

Скрин из Telegram-канала Лёхи Никонова

Сергей: Ответ на вопрос есть. Есть интервью, на которое мы ходим как пропагандисты или провокаторы, а есть интервью, на которые мы ходим для того, чтобы в беседе получить какое-то вдохновение, энергетику. И мы затем своим текстом очень надеемся, что читатель тоже это получит.

Арсений: А я думаю, что мы просто пользуемся тем, что мы журналисты и можем встретиться с вами в обычной жизни. Иначе этого бы не произошло.

Лёха: Путь Сократа — уповать на диалог, в котором раскроется что-то, помимо существующих вас и меня.

Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

Лёха: Есть такой сериал «Петротрэшъ». Он состоит из короткометражных фильмов, в эпизоде «Анатомия драмы» я снялся. Горжусь этим. Я немного снимаюсь, но вот это лучшая моя роль. Плюс ещё у меня Семён Серзин взял свой фильм о Борисе Рыжем.

Сергей: Фильм получился?

Лёха: Да не очень, если честно. У меня вообще к Рыжему отношению меняется с годами. В нулевых я был фанатом, когда открыл для себя его стихи. Такой поэт появился из ниоткуда вдруг! Но сейчас думаю, что после Пригова, Айзенберга, Хармса писать есенинские рифмы — это *****. Это такая консерва, шаг назад! Русская поэзия отстала от живописи на сто лет. Окститесь, во всём мире пишут верлибром, а он всё рифмует свои анапесты. Русская поэзия не кончилась, как многие говорят, она, **ка, даже не начиналась! Может, когда ИИ начнёт нормально писать, что-то появится. Но кто это будет читать?

С другой стороны, какая разница? Я же писал свой первый сборник, и мне было по***, будут его читать или не будут. Поэзия не для того, кто её читает, поэзия — мгновенное переживание, не на потребу публики. Написал настоящий стих и тебе охренительно. Можно его выкинуть и подтереться, всё равно кайф.

Как сказал Венсан Дево, французский поэт и мой хороший друг: «Стих — это матрица, сжатая энергия». Проза умирает, романы никому не нужны, а стихи можно запихать куда угодно: в телефон, в телевизор, новую приблуду сделают — в неё засунем. Это тебе не роман Бальзака тысячестраничный, который *** куда деть, хотя Бальзак о*****ый писатель.

Сергей: От романов всё же нельзя отказаться совсем. Есть же вечные?

Лёха: Три французских романа, до которых вообще не до*****ся: «Воспитание чувств» Флобера, «Утраченные иллюзии» Бальзака и «Красное на чёрном» Стендаля.

Сергей: А Пруст?

Лёха: У Пруста не роман, а *** знает что. Телега, на которой едешь всю жизнь. Но «Любовь Свана», вторая часть первого романа-эпопеи «В поиске утраченного времени», в принципе самодостаточно существует. Не пришей к ***** рукав. Я в «Королях Кайфа» сделал точно так же. Вторая глава про дурку, казалось бы, никак не связана с основным текстом, но для меня есть глубочайшая связь со всем остальным текстом моего несчастного романа.

Арсений: У вас есть программы «Чистилище» и «Анафема». Присылают что-нибудь стоящее?

Лёха: Нормальный, настоящий поэт не будет ничего отсылать. Он пережил эту ***ню, пережил мгновенное поэтическое состояние, даёт отчёт о том, что он об*****нный, и какой-то гриб в Питере должен подтвердить это?

Арсений: Наверное, просто желание признания?

Лёха: Не понимаю зачем это.

Сергей: Потому что оно у вас есть.

Лёха: Это далеко не так. К примеру, Григорий Куница — выдающийся поэт современности. Он пишет так, как никто не пишет в наше время. Но он себя не пиарит и не стремится публиковаться, хочет оставаться в мгновенном чувственном состоянии сам для себя. Я другой — мне нужна репрезентация, как поэтам Серебряного века.

Кстати, в последнее время я всё больше разочаровываюсь в футуризме. Мне всегда нравился Маяковский, но сейчас неинтересно его читать. Что он устроил нашей поэзии, так проехался, мама не горюй. Какой Верлен после «Вам!», Поль Валери после «Ленина»? Тяжело русскому поэту, странная планка теперь. Из-за этого и появились Евтушенки, Рождественские, Вознесенские, Асеевы, вся эта кодла, *****. И где они? Кто-нибудь читает сейчас их стихи? Очень сомневаюсь.

Арсений: Ну, Рождественский на школьных конкурсах чтецов вполне себе котируется.

Лёха: Да? Он, кстати, из них всех получше. По крайней мере, чем Евтушенко, это точно. Вы просто помните, как они читали свои стихи? Вставали такие романтичные — это всё у нас от Маяковского. Говорю вам, он по нашей поэзии проехался, *****, как танк.

Вот что такое большой талант! Другой вопрос, нужен ли был нашему русскому поэтическому нарративу такой талант? Хотя я очень его люблю и некоторые его тексты наизусть знаю. И что с этим делать?

Сергей: И что делать?

Лёха: И вот мы опять в XIX веке сидим, *****, в мире этики, где эстетика послана на***. Ты либо за этих, либо за тех — и плевать, что пишешь. Это и есть победа этики над эстетикой. А началось это с Чернышевского и Добролюбова: «Что нам делать дальше, как обустроить Россию». И понеслось! Лучше бы вы стихи писали и красотой мира занимались, а не этим говном, вот что я хочу сказать.

Этика — это жуткий зверь, который пользуется всеми возможными приёмами. Эстетика, она сама для себя, никому себя не навязывает.

Сергей: Вы пессимист?

Лёха: Оптимистический пессимист! Мне всё нравится. То есть я не против того, что всё *****! Скажу иначе: жизнь бессмысленна, и это круто. Если бы в ней был смысл, было бы страшно.

Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

Арсений: У вас есть фит с ярославскими панками из «ХОХМЫ». Как получилось эта коллаборация?

Лёха: Я вообще за музыкой не слежу, мне по*** на всех музыкантов. Они меня за****и, такие эгоистичные... С ними невозможно разговаривать, потому что вместо общения выслушиваешь какую-то самопроизвольную машину, которая давит на эффект.

Про «ХОХМУ» мне рассказал Рубль, и так я удивился: ни*** себе, в Ярославле такая о*****ая группа? Там же только Мамульки Бенд, по-моему. А когда они ещё мне предложили фит сделать... Саша просто написал привет, трали-вали. За месяц сделали трек, увиделись только на концерте. Прикольный опыт. Обычно всё равно общаюсь с людьми. Вот с «ШАРАМИ» вообще четыре минуты на песню потратили, сидя у меня дома.

Арсений: И с рэперами были фиты, с ЛСП, Букером. Рэперы вообще вас любят. Вот Слава КПСС в треке «Руслан Гительман» вопрошал: «Бог придумал Лёху Никонова для чего?»

Лёха: Он ещё в какой-то песне спел что-то, не помню.

Арсений: «Не об***рен, ведь я анти-Лёха Никонов». Ваш фанат, получается.

Лёха: Да вряд ли фанат, конечно. Слава КПСС мне очень нравится, самый поэтичный из рэперов. Я о****, когда услышал песню «Катафалка». Глубокая, эсхатологическая вещь. Респектнул ему лично, но, кажется, я ему не нравлюсь. Ну в общем, по тексту там всё за*****. И очень даже завидую, хотел бы я такой текст написать. Он, говорят, почти на ходу записывал, из фристайла взял. Не знаю, правда это или нет. Между правдой и мифом выбирай миф.

Арсений: История забывается, остаётся только миф.

Лёха: Я это проверял: снял видос, когда меня в дурку приняли, а когда выпустили, уже не говорил никому об этом. Все запомнили только то, что я в дурке, а не уход или приход в неё. Лёха Никонов и дурка. Вот это и есть миф.

Арсений: Пожалуй, вы сами стали мифической фигурой андеграунда. Как к этому относитесь?

Лёха: Как я могу судить? Поэт должен писать. Всё остальное — оркестровка. Но я не вижу ничего плохого в хорошей оркестровке.

Арсений: А известность — тоже оркестровка?

Лёха: В какие-то моменты жизни известность мешает просто ******. Пишешь стих и думаешь: «Я же Лёха Никонов, не могу написать *****». А стих говно... Пишешь следующий, вроде нормальный, выкладываешь. А потом сидишь с мыслью «***** выложил»? Но известность иногда помогает стиху родиться: сказал, что выложишь — надо делать.

Арсений: Стихи в «телеге» — это новая реальность или сборники ещё живы?

Лёха: Время, когда поэты мыслили сборниками, как в модерне и постмодерне, закончилось. Но я всё равно выпущу свой сборник, потому что привык так работать. Поэт должен выдавать стихи, это всё, что он него требуется. Во-первых, для себя, во-вторых, для публики.

В музыке очень похожая ситуация. Мы последний раз альбом выкладывали 2016-м. А сингл три месяца назад. У нас альбом готовый лежит, просто мы его сейчас выпустить не можем, такое время.

Арсений: Недавно выходил фильм про Пушкина. Представляете, про вас такое же снимут лет через сто?

Лёха: Сомневаюсь. Тяжело будет про меня снять в такой чопорной и пуританской, но непредсказуемой стране... Если это будет делать крейзи чувак типа Фассбиндера, тогда ради бога, я только за.

Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

Беседовали Арсений Дыбов и Сергей Калинин

Фото: Анна Фролова / «Яркуб»

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

- «Мы создаём то, чего там нет, из того, что там есть». Большой разговор о ленд-арте с сотрудницей ЯХМ

- «В корпусах будущего „Альтаира“ бегали и играли в зэков». Интервью с автором книги о ярославских 90-х

- «Если пассажир зашёл в салон, он доверил тебе свою жизнь». Откровенный разговор с водителем электробуса из Ирака

- Театральная одиссея: интервью с автором романа «Окаянные гастроли» Ольгой Чередниченко

- Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

- Американский журналист Джон Вароли: «Русофобия в США началась после первой победы Трампа»

- Ярославская группа «Боль проч боль» и её «Счастье»

В эксклюзивном интервью «Яркубу» политолог Джон Вароли порассуждал о трансформации американского либерализма и ответил, почему США видят себя богоизбранной нацией.

Американский журналист Джон Вароли, чьи статьи публиковались в The New York Times и Bloomberg News, в марте посетил Ярославль и рассказал студентам, будущим медиаспециалистам, об изменениях в международной политике. В своём докладе эксперт акцентировал внимание на информационных войнах США и резко раскритиковал современный американский либерализм, назвав его причиной роста преступности и утраты традиционных ценностей.

В эксклюзивном интервью изданию «Яркуб» Джон Вароли поделился критическими оценками текущего состояния США.

— Как изменилась Америка за последние десятилетия? И когда, по-Вашему, начался тот поворот, после которого страна стала совсем другой — особенно в отношении России?

— У меня открылись глаза на современные США. В 90-е и нулевые Америка была относительно свободной и демократической. Но всё изменилось в 2016 году: после победы Трампа на президентских выборах начался новый этап. Уже на следующий день после выборов появились обвинения в его связях с Россией, и это положило начало волне антироссийских настроений и даже русофобии, какой не было даже во времена Холодной войны.

— Почему Вы так критично относитесь к современному американскому либерализму, и как это повлияло на страну за последние десятилетия?