Монастырь

В Ростове Великом готовят комплексное благоустройство территории у стен Авраамиева Богоявленского монастыря. Документ о разработке проекта тематического сквера, площадки для мероприятий и установки модульных павильонов опубликован на сайте Службы охраны ОКН Ярославской области.

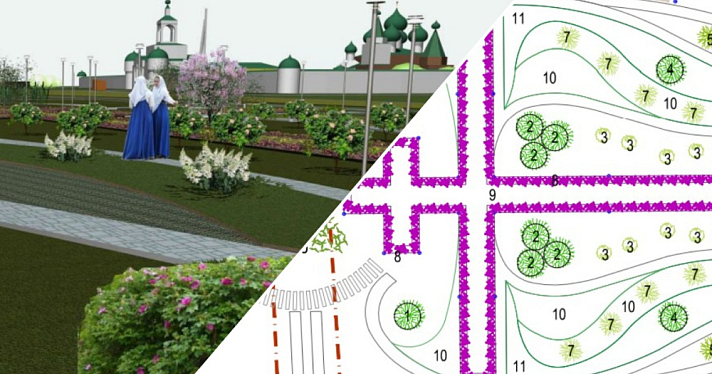

Заказчиком выступила компания ООО «Агроинвестиции». Проект включает несколько этапов работ. Одним из основных станет создание тематического сквера «Авраамий Ростовский». Планировка территории станет символической: форма благоустройства предложена в виде православного креста. Также говорится о строительстве площадки культурно-досуговых мероприятий.

«Понятно, что никто не будет размещать там цирк-шапито, батуты, надувные горки, но хотелось бы без проблем проводить, например, представления кукольных театров на православную религиозную тематику или, например, показывать сценки из Ветхого Завета с домашними животными. Всё, как всегда, будет зависеть от самих людей, и, безусловно, будет при полном взаимодействии с Благотворительным фондом Авраамиева монастыря», — указано в документе.

Кроме того, «Агроинвестиции» собираются установить модульные здания — кемпинги на винтовых сваях и двухэтажные павильоны, которые рассчитаны как жилые номера. Всего в проекте 53 номера различных типов. Есть и более рутинные задачи по типу демонтажа старых построек, заборов и мусорных насыпей, обустройства пешеходной аллеи и подготовки к будущему водоснабжению. Как стало известно, ООО «Агроинвестиции» на этот проект предоставят субсидию из федерального бюджета.

Сквер в форме огромного креста планируют у стен монастыря в Ростове Великом

Сквер в форме огромного креста планируют у стен монастыря в Ростове Великом

В распоряжении издания «Яркуб» оказался ещё один проект застройки участка, подготовленный компанией «Агроинвестиции». В нём говорится о центре творчества с комнатами для занятий, лекций, мастер-классов и встреч, а также о торговых павильонах. Планируется расширение центра за счёт здания «Котельной Фабрики Рольма» (также принадлежит ООО «Агроинвестиции») для размещения кинотеатра, сцены, мастерских и торговых площадей для ремесленников. Возможно, этот проект устарел по сравнению с недавно опубликованным, тем не менее представители компании указывали на необходимость взаимодействия с монастырём. Однако позиция монастыря на этот счёт довольно жёсткая.

В октябре 2025 года официальный паблик Авраамиева монастыря во «ВКонтакте» опубликовал пост о планах ООО «Агроинвестиции».

«Запланировало строительство паломнического центра „Авраамий Ростовский“, не имеющего никакого отношения ни к Преподобному, ни к его святой обители, ни к Русской Православной Церкви», — сообщили в монастыре и добавили, что вопрос находится «на контроле компетентных органов власти и общественных организаций».

К слову, представители монастыря предлагали свою концепцию, включающую восстановление утраченных построек, а также создание паломнических келий, исторического сада, православного молодёжного центра и ландшафтного парка. Об этом мы писали ранее в большом материале о реставрации собора на территории монастыря.

Сквер в форме огромного креста планируют у стен монастыря в Ростове Великом

Сквер в форме огромного креста планируют у стен монастыря в Ростове Великом

ООО «Агроинвестиции» зарегистрировано в 2007 году в Ярославле. Генеральным директором является Роман Новиков, а учредителем Дарья Новикова и ООО «Вектор Развития». По данным из открытых источников, «Агроинвестиции» выполняли госзаказы: компания участвовала и выигрывала контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования. В августе 2025 года администрация Карабихского сельского поселения подала иск к организации об устранении недостатков на одном из объектов.

Фото и макеты: Служба охраны ОКН Ярославской области

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

На территории Никитского мужского монастыря в Переславле-Залесском Ярославской области произошёл пожар. Вечером 12 декабря вспыхнуло здание старого братского корпуса, где проживают монахи-трудники.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 21:40. Возгорание удалось оперативно локализовать, угрозы распространения огня на другие здания не возникло. Полную ликвидацию пожара объявили в 2:19 13 декабря. В результате огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытия и помещения второго этажа. Первый этаж здания не пострадал, несколько келий уцелели.

Пострадавших в результате происшествия нет. Предварительной причиной пожара специалисты МЧС называют аварийный режим работы электросети.

Глава Переславского округа Дмитрий Зяблицкий поблагодарил сотрудников экстренных служб за оперативность и подчеркнул, что благодаря их работе удалось сохранить исторический объект. Никитский мужской монастырь считается древнейшим в Переславле-Залесском и, по некоторым данным, был основан до 1186 года.

Фото: Дмитрий Зяблицкий

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

Студентки Первого православного колледжа при Николо-Сольбинском женском монастыре представили Ярославскую область на Всероссийской студенческой весне по направлению «Мода» и завоевали Гран-при. Об этом рассказали в пресс-службе учебного заведения.

Гран-при принесли Мария Медведева и Вероника Журавлёва с коллекцией «Соль». По словам авторов, её идея состоит в объединении православных и светских мотивов. Вдохновением стала роспись храмов Николо-Сольбинского монастыря. В коллекции использованы элементы церковных облачений, трансформированные в современные образы.

«Основой для вдохновения стала роспись храмов Николо-Сольбинского монастыря. Роспись повторяется в платках, которые украшают головы моделей. Также в коллекцию были включены элементы церковных облачений, такие как поручи, которые успешно трансформировались и вписались в современную моду. Каждая модель коллекции выполнена в одной концепции: длинная пышная юбка, объёмный верх и обязательный головной убор», — рассказала студентка Вероника Журавлева.

Кроме того, студентки представили коллекцию «Объятия природы». Её автор Ксения Агапова подчеркнула, что в образах соединились сельский стиль, натуральные материалы и минимализм в цвете.

Отметим, что это первая награда такого уровня для Ярославской области в модном направлении «Студенческой весны».

Фото: Первый православный колледж

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».Инспекция государственного строительного надзора Ярославской области сообщила о начале строительства спального корпуса для гимназии-пансиона в селе Новоалексеевка Переславского округа.

Новый корпус будет двухэтажным. На первом этаже планируется разместить спальные помещения на 64 места, медицинский блок, гардеробные, сушильные, санузлы и душевые. Второй этаж отведён под комнаты для самоподготовки, помещения для персонала.

Застройщиком выступает частное образовательное учреждение «Классическая гимназия-пансион Свято-Алексеевской пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка». Проект подготовлен ООО «Стройградсервис» из города Россошь Воронежской области.

Фото: Инспекция государственного строительного надзора Ярославской области

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

8 сентября в реестр юридических лиц внесена запись о создании Благотворительного фонда по сохранению и развитию Авраамиева Богоявленского женского монастыря. Учредителями фонда стали АНО «Национальный реставрационный центр», сам Авраамиев Богоявленский монастырь и Лариса Подгорная. Председателем назначена Мария Кауракова.

Согласно уставу, фонд будет вести благотворительную деятельность, направленную на сохранение и развитие монастыря. В его задачи входят сбор пожертвований, финансирование реставрационных проектов, организация конкурсов, проведение культурных мероприятий, издание книг, а также археологические и исследовательские работы.

— В рамках деятельности Благотворительного фонда по сохранению и развитию Авраамиева монастыря постараемся объединить усилия для сохранения уникальных святынь, свидетельствующих о важных событиях в истории нашего государства, непосредственно связанных с именем Преподобного Авраамия Ростовского, первого в России Архимандрита. Фонд объединяет известных архитекторов, историков, представителей деловых кругов России. В этом году мы должны приступить к выполнению работ по укреплению живописи и комплексному обследованию Богоявленского собора царя Ивана Грозного, — рассказала председатель фонда Мария Кауракова.

Особое внимание планируется уделить Богоявленскому собору, который, как подчёркивают в монастыре, находится в тяжёлом аварийном состоянии.

«Прекрасный и величественный памятник воинской славы сегодня разрушается. Мощи Преподобного перенесены в Никольскую надвратную церковь, а о самой обители и её святынях знают немногие. Мы верим, что с Божией помощью и молитвами Преподобного Авраамия собор будет полностью отреставрирован, а монастырь станет украшением для будущих поколений», — говорится в обращении монастыря.

Фонд намерен стать центром привлечения ресурсов и усилий для возрождения обители, чья история насчитывает несколько столетий.

Фото: Евгений Пластинин / pravoslavie.ru

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

- «Мы создаём то, чего там нет, из того, что там есть». Большой разговор о ленд-арте с сотрудницей ЯХМ

- «В корпусах будущего „Альтаира“ бегали и играли в зэков». Интервью с автором книги о ярославских 90-х

- «Если пассажир зашёл в салон, он доверил тебе свою жизнь». Откровенный разговор с водителем электробуса из Ирака

- Театральная одиссея: интервью с автором романа «Окаянные гастроли» Ольгой Чередниченко

- Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

- Американский журналист Джон Вароли: «Русофобия в США началась после первой победы Трампа»

- Ярославская группа «Боль проч боль» и её «Счастье»

В день 711-летия Толгского монастыря, 21 августа, у места проведения праздничных мероприятий будет ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

21 августа в монастыре состоятся традиционные праздничные мероприятия. В целях безопасности с пяти утра до девяти вечера на участках улицы Толгская и проездов в районе Свято-Введенского Толгского женского монастыря вводится ограничение остановки, стоянки и движения.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.

В Толгин день у монастыря ограничат движение

В Толгин день у монастыря ограничат движение

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

Незрячего блогера Артёма Кирьянова из Ярославля не пустили на территорию Толгского женского монастыря. В своих социальных сетях молодой человек рассказал, что отказ в посещении обители он получил из-за сопровождающей его собаки-проводника. Инцидент произошёл в конце июля во время прогулки к монастырю вместе с друзьями и гостьей города.

По словам Кирьянова, охранник остановил его у ворот, сославшись на запрет животных на территории. На наличие необходимых документов и уточнение, что Артём не планировал заходить в храм, а лишь хотел прогуляться по двору, охрана будто не обратила внимание. В итоге блогеру пришлось ждать друзей в автомобиле вместе с собакой, чтобы не оставлять её одну в жару.

«На объяснение того, что мы незрячие, а это не просто собака, а собака-проводник, и при себе имеем все документы, подтверждающие её статус, а также упоминание 181-го ФЗ, связавшись со старшим по рации, нам всё равно было отказано в доступе на территорию. Причём в сам храм мы заходить не собирались и предупредили об этом охранника несколько раз», — рассказал блогер.

Кирьянов пытался связаться с администрацией обители, но безуспешно. В разговоре с благочинницей он вновь услышал категорический отказ. Священнослужительница аргументировала это тем, что собака — грязное животное.

«Мне заявили, что вообще непонятно, зачем незрячему человеку гулять по монастырской территории, если он всё равно ничего не видит. То, что монастырь проводит экскурсии и представлен гостям города как достопримечательность, видимо, значения не имеет», — добавил Артём.

Отдельное мнение по ситуации выразила инокиня Толгского монастыря Спиридона Жевлакова. Она подчеркнула, что запрет на собак действует во всех православных монастырях, синагогах и мечетях. При этом монахиня признала, что охранник ошибся, запретив блогеру находиться рядом с монастырём, и посоветовала обращаться в епархию за официальным разъяснением.

Позицию монастырских охранников оспорил настоятель храма святых Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Фёдор Бородин. В комментарии «Пятому каналу» он назвал ситуацию самовольством и рассказал, что в Ветхом Завете собаку называли нечистым животным, но сейчас эти правила нивелировались.

«Я думаю, что это было самовольство охранников монастыря, которые не знают о том, что является чистым, а что нечистым для христианина. И подумали, что собака может осквернить монастырь. Никак не может», — отметил протоиерей.

Артём Кирьянов подал жалобу в прокуратуру и ждёт ответа.

Фото и видео: Артём Кирьянов

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

Администрация и глава Тутаевского муниципального округа Ольга Вячеславовна Низова прокомментировали смертельное ДТП в Ленинградской области с участием автобуса, отправившегося из Тутаева.

Напомним, утром 4 августа группа паломников из Тутаевского округа попала в ДТП на железнодорожном переезде вблизи станции Инема.

— Администрация Тутаевского муниципального округа запросила информацию у настоятеля Воскресенского собора отца Василия Владимировича Мозякова. Сейчас собираем всю информацию, чтобы оказать необходимую помощь людям. Коллегам даны соответствующие поручения, — отметила Ольга Низова.

Известно, что группа паломников направлялась в Александро-Свирский монастырь. Автобусу до обители оставалась всего несколько километров. Предварительно установлено, что водитель по какой-то причине проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Состав врезался в заднюю часть автобуса.

В салоне находились 37 пассажиров, в их числе двое детей. На данный момент сообщается о порядка 20 пострадавших. Не обошлось и без жертв — по информации тутаевских властей, погибла 68-летняя Ольга Николаевна Лапшина.

— Выражаю семье искренние соболезнования. Коллегам даны поручения, семью в беде не оставим, — заверила глава Тутаевского округа.

Поездку организовала паломническая служба Романово-Борисоглебского благочиния. Паломники отправились в путь на автобусе одной из транспортных компаний, принадлежащих индивидуальному предпринимателю.

Как сообщает портал 78.ru, от удара некоторых пассажиров выбросило в окна. Некоторые не пострадали вовсе. Сейчас всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Часть пассажиров госпитализированы, часть временно размещены в гостинице. Сотрудник паломнической службы, занимавшийся организацией этой поездки, также госпитализирован. Перевозчик отправил к месту ДТП резервный автобус. Ожидаемое время его прибытия — 18:00.

Также известно, что возбуждено уголовное дело. На месте происшествия продолжают работать спецслужбы.

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

В Ростове Великом начинается реализация первоочередных мероприятий по сохранению Богоявленского собора Ансамбля Авраамиева Богоявленского монастыря.

Вдали от туристических маршрутов и величественных кремлёвских стен Ростова Великого стоит один из старейших в России монастырей — Авраамиев Богоявленский. Основанная в XI–XII веках на месте языческого капища обитель некогда была центром духовной жизни и христианской культуры, а сегодня почти забыта. Советский период и последующий упадок привели к утрате части построек, планировки и былой значимости обители. Лишь немногочисленные монахини сегодня поддерживают жизнь в её стенах, а жемчужина монастыря — Богоявленский собор — в критическом состоянии.

Однако появилась надежда на возрождение: получена документация для спасения уникальной монументальной живописи собора, начат сбор средств, а известные российские архитекторы представили масштабную концепцию сохранения и развития монастыря.

Возрождение забытой обители: разработан план восстановления древнего монастыря в Ярославской области

Возрождение забытой обители: разработан план восстановления древнего монастыря в Ярославской области

Авраамиев Богоявленский женский монастырь на дореволюционной открытке

Шаг к спасению

Богоявленский собор, считающийся сердцем Авраамиева Богоявленского монастыря, был построен в 1553 году на средства Ивана Грозного. Легенда гласит, что царь взял с собой в Казанский поход посох преподобного Авраамия, хранившийся в обители, и храм стал символом благодарности за благословение и победу. Сегодня памятник XVI века под угрозой разрушения.

В июне 2025 года монастырь получил от АНО «Ярославский центр научной реставрации им. З. В. Полещук» долгожданную проектную документацию для проведения первоочередных консервационных работ по монументальной живописи, кирпичной кладке и крыше собора (документ в распоряжении «Яркуба»). Как указано в документе, кровля находится в аварийном состоянии, значительные зазоры и отверстия пропускают влагу, а фрески XVI–XVIII веков стремительно разрушаются.

«Комиссия отмечает необходимость комплексного проведения противоаварийных работ по монументальной живописи и кирпичной кладке в интерьере собора, а также противоаварийные работы на кровле собора», — говорится в документе.

Возрождение забытой обители: разработан план восстановления древнего монастыря в Ярославской области

Возрождение забытой обители: разработан план восстановления древнего монастыря в Ярославской области

Фото: Авраамиев Богоявленский женский монастырь

23 июня служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области выдала задание на выполнение описанных работ.

«В июле после получения разрешения необходимо выйти на первоочередные консервационные работы по монументальной живописи, кирпичной кладке, крыше», — рассказали в Ярославской епархии.

Общая стоимость работ, согласно смете, без малого составляет 10,296 миллиона рублей. Для небольшой обители с 20 монахинями, большая часть которых преклонного возраста, сумма неподъёмная. Поэтому монастырь объявил сбор средств, призывая неравнодушных поддержать спасение уникального памятника зодчества. Стоит отметить, что эти меры не предполагают реставрацию, а направлены на консервацию, то есть укрепление конструкций и живописи, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.

Возрождение забытой обители: разработан план восстановления древнего монастыря в Ярославской области

Возрождение забытой обители: разработан план восстановления древнего монастыря в Ярославской области

Фото: Авраамиев Богоявленский женский монастырь

При этом стоимость противоаварийных работ во всем соборе оценивается куда большей суммой: 106 миллионов рублей. Монастырь пытался получить финансирование, но безуспешно. Минкультуры России отказало выделить бюджет, так как до 2027 года все средства по программе «Развитие культуры» уже распределены.

Концепция возрождения

Сохранение фресок — дело насущное и, конечно же, важное. Но есть у монастыря и амбициозные планы: параллельно с подготовкой к первоочередным противоаварийным работам по укреплению живописи представлена концепция сохранения и развития всей территории. Её разработали Вице-президент «Союза реставраторов России», Председатель Правления АНО «Национальный реставрационный центр по содействию сохранению объектов культурного наследия» Сергей Борисович Куликов и Главный архитектор и исполнительный директор АНО «Национальный реставрационный центр» Алексей Сергеевич Куликов. Авторы поделились с нашим изданием основными идеями проекта, цель которого заключается в возвращении обители её исторического и духовного значения.

«В рамках разрабатываемой концепции определяется перечень направлений для последующих действий по реставрации Ансамбля, а также по восстановлению его былой значимости и возвращению его в историческое поле зрения как одного из краеугольных камней русского Православия», — рассказывал в интервью порталу Православие.ру Алексей Сергеевич.

Возрождение забытой обители: разработан план восстановления древнего монастыря в Ярославской области

Возрождение забытой обители: разработан план восстановления древнего монастыря в Ярославской области

Макет: Авраамиев Богоявленский женский монастырь

В центре подхода, как было упомянуто выше, стоит идея возвращения монастырю статуса значимого духовного и историко-культурного центра. Предлагается сохранить архитектурные памятники, историческую планировку, восстановить утраченные постройки, такие как ограда и одноэтажные здания, и создать паломнические келии. На территории планируется разбить исторический сад, а сельскохозяйственные участки вынести за пределы монастыря.

Кроме того, концепция выходит за рамки сохранения монастыря и предлагает развитие прилегающей территории, возвращая ей социальную значимость. Одной из идей является создание православного молодёжного центра на месте утраченных гостевых изб и конюшен. Центр будет проводить встречи, занятия в формате воскресной школы и летние сборы с просветительской деятельностью.

Возрождение забытой обители: разработан план восстановления древнего монастыря в Ярославской области

Возрождение забытой обители: разработан план восстановления древнего монастыря в Ярославской области

Макет: Авраамиев Богоявленский женский монастырь

Также акцент хотят сделать на ремёслах. Сейчас при монастыре существует мастерская керамической иконы, в которой трудятся две насельницы. Как отмечают авторы проекта, можно создать современное пространство для размещения мастерских и расширить производство, проводить мастер-классы и создать собственный монастырский бренд.

Возрождение забытой обители: разработан план восстановления древнего монастыря в Ярославской области

Возрождение забытой обители: разработан план восстановления древнего монастыря в Ярославской области

Макет: Авраамиев Богоявленский женский монастырь

На береговой линии, в границах охраняемого ландшафта, планируется создать ландшафтный парк. Сюда же включено и проектирование причала, и благоустройство набережной. В перспективе, при увеличении потока посетителей, могут быть задействованы заброшенные городские территории с западной стороны монастыря. А для улучшения доступности обители разработан паломническо-туристический маршрут, связывающий монастырь с центром Ростова Великого.

«Ожидаемым результатом реализации Концепции является возрождение Ансамбля Богоявленского монастыря, прежде всего за счёт функционального и социально значимого развития и функционирования прилегающей территории, которая в свою очередь позволит обеспечить сохранение и продолжение жизни обители, как монастыря, а также как памятника истории становления и развития государства и православия в нашей стране», — говорят авторы проекта.

Возвращение исторической памяти

Авторы проекта уверены, что Авраамиев Богоявленский монастырь — уникальный историко-культурный памятник, связанный с ранними этапами христианизации Руси, поэтому концепция рассматривает монастырь как сакральное пространство, где монашеская жизнь остаётся главным приоритетом.

«Желание вернуть утраченную память и сакральные символы — именно это лежит в основе разрабатываемой концепции. И именно эта идея, на наш взгляд, позволит обеспечить полноценное его восстановление. Все остальные разрабатываемые в рамках концепции направления являются лишь важным инструментарием в достижении этой цели», — отметил Алексей Сергеевич Куликов.

Проведение первоочередных противоаварийных работ в Богоявленском соборе и задумка архитекторов — это лишь первые шаги к возрождению всего ансамбля. Пожалуй, сам факт возвращения интереса к обители говорит не только о сохранении культурного наследия, но и о восстановлении прерванной связи с прошлым.

Возрождение забытой обители: разработан план восстановления древнего монастыря в Ярославской области

Возрождение забытой обители: разработан план восстановления древнего монастыря в Ярославской области

Фото: Авраамиев Богоявленский женский монастырь

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

В центре Ярославля строительные леса рухнули прямо на тротуар, повредив припаркованное авто. Об этом рассказал владелец пострадавшей машины.

Инцидент случился на улице Первомайской у дома № 19. По этому адресу находится одно из зданий Казанского женского монастыря, сейчас переживающее процесс реставрации. Леса, установленные для проведения работ, по какой-то причине и рухнули на тротуар. К счастью, обошлось без пострадавших — досталось только автомобилю.

Сейчас его владелец разыскивает видеозаписи момента падения лесов.

Фото: «Подслушано автомобилистов»

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».