Традиции

В Ярославле отгремела широкая Масленица. В гуляниях приняли участие десятки тысяч ярославцев и гостей региона.

Концерты, выставки, мастер-классы, игры и угощения проходили всю масленичную неделю, но самые грандиозные празднества по традиции развернулись в финальный день Масленицы на Советской площади Ярославля в воскресенье. Главным событием стал концерт ансамбля «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной, известной как Государыня Масленица.

На Советской площади также прошла интерактивная программа, посвящённая обычаям празднования Масленицы разными народами России. Лучшие рестораторы Ярославля угощали гостей праздника блинами и прочими традиционными русскими блюдами. Кстати, по подсчётам организаторов праздника, за масленичные выходные гости Советской площади съели более 7 200 блинов.

Создавали душевную атмосферу праздника и сами гости, исполняя частушки и русские народные песни.

Фото и видео: «Яркуб», пресс-служба правительства Ярославской области

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

Они хранили в жизни мирной

Привычки милой старины;

У них на масленице жирной

Водились русские блины...

А. С. Пушкин. Евгений Онегин

Неспроста мы начали рассказ с цитаты из классики, ведь «Евгений Онегин» — энциклопедия русской жизни. А русскую жизнь нельзя представить без Масленицы.

Что для нас Масленица? Во-первых, это встреча весны — очень важное событие для наших предков, которые уж точно знали толк в праздновании. Во-вторых, для многих Масленица полна тёплых воспоминаний: вкус бабушкиных блинов и домашний уют. В этом плане традиции сильнее любых веяний современного мира, ведь они живут глубоко в нас и формируют нашу идентичность.

Как же отмечали Масленицу сто, а то и двести лет назад на ярославской земле? «Яркуб» решил вспомнить и рассказать о гуляниях, обрядах и обычаях ярославских крестьян. А заодно посмотрим на проводы зимы времён советской эпохи.

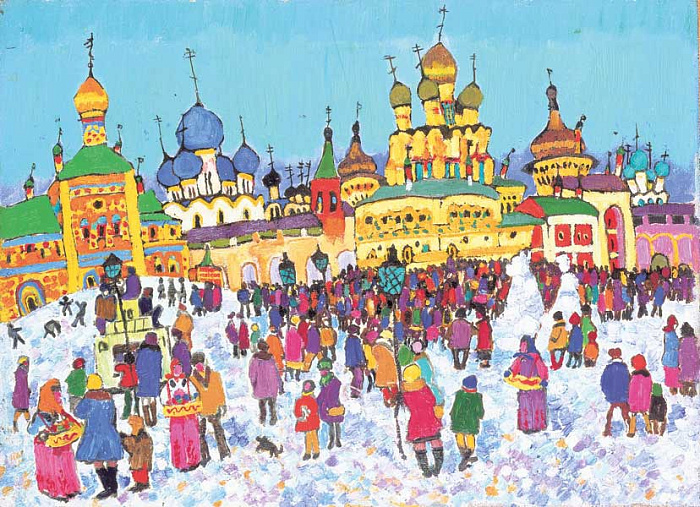

Герман Блинов. «Масленица» (2001)

По уездам Ярославской губернии

Празднование Масленицы в Ярославской губернии начиналось в понедельник, а во вторник и в среду крестьяне работали. В четверг, именуемый «Разгуляем», празднование возобновлялось и продолжалось до воскресенья, работать в эти дни считалось грехом, так как это время посвящалось отдыху и веселью.

Главный символ Масленицы — блины. Зажиточные ярославцы могли себе позволить печь блины с понедельника, а в среду — «Лакомку» — даже бедняки скребли по сусекам и доставали последние запасы муки. А первый блин отдавали нищему или оставляли в слуховом окне дома на помин души усопших родственников. В некоторых уездах девушки выбегали на улицу и, одаривая блином первого встречного, спрашивали его имя, гадая на суженого.

Зинаида Крохоняткина. «Русские блины. Масленица» (1967)

Немало сохранилось интереснейших записей о традициях ярославских крестьян. К примеру, в этнографическом сборнике Императорского Русского географического общества 1854 года священник Алексей Архангельский из села Давшино Пошехонского уезда очень подробно описал празднества.

«Масленица — праздник самый общепринятый, самый разгульный. Она справляется во всех краях и всеми: старый и малый равно в ней участвуют. Кого из здешних жителей не встретишь, всякий непременно тотчас поздравит с „широкою и весёлою“ и даже с „честною“ Масленицей, как лучшим в году праздником, со всяким удовольствием и весёлостью», — рассказывал священник.

Ни один праздник не обходился без игр, хороводов и песен. Как только и стар, и млад уставали танцевать и кружиться, шли по домам поздравлять друг друга. Каждое такое поздравление сопровождалось сытными угощениями, после которых снова можно было высыпать на улицу дружной гурьбой и в припляску с балалайками, скрипками и гармониями продолжать веселье.

Юрий Филиппов. «Масленица в Переславле» (1974)

В первые три дня Сырной недели, до четверга, шли приготовления к празднику: запасалось пиво, вино и съестные припасы. Молодые люди в это время готовили упряжки для лошадей, чистили их и украшали лентами. Если у кого-то нет своей, то брали у соседей или знакомых, чтоб «было на чём выехать без стыда». Ещё одна забава — кататься с горки на ногах и на качели.

«Эта потеха опасная, ибо может изувечить. Но что делать! „Охота вить тешить, не беда платить!“ Иной так удачно скатится, что и рёбра затрещат; другой, не так-то удачно скатившись с шестов, идёт из-под горы с кислым лицом и разбитым носом; другой поправляет руку; иной похрамывает обеими ногами, а другой лежит и не встаёт», — писал Архангельский.

Само собой, всё это действо сопровождалось песнями и скачками, то есть пляской с хлопаньем в ладоши и громкими кликами.

Пётр Ковалевский. «Катание на Масленице» (1900)

В Ярославской губернии были популярны игры и развлечения для детей. Одна из таких забав носила название «Поздравить блины». Ребята следили за односельчанами, которые угощались блинами в гостях, чтобы потом всей ватагой вытащить их из дома и вывалять в снегу.

На Масленицу пекли самые разные блины: на опаре и на дрожжах, молочные, яичные, с икрой, сёмгой, сыром, сметаной, творогом и вареньем. Да и размер традиционного блюда был везде разный. Ярославец Сергей Дмитриев, служивший в юности в доме купцов Огняновых, вспоминал, что господа любили блины размером с чайное блюдечко. А для прислуги блины пекли большие, как в деревнях.

На Масленицу так повелось, что молодожёны являлись центром внимания во время праздника. В Ростовском уезде «смотры молодых» происходили во время масленичных ярмарок в крупных сёлах. Пока взрослые закупали продукты, молодёжь, которая венчалась в последний мясоед перед масленицей, наряжалась в лучшие одежды. Гости, приехавшие на ярмарку, обсуждали и критиковали внешний их вид. Это могло длиться около двух-трёх часов, после чего все отправлялись в трактиры.

Валерий Кокурин. «Ростов. Проводы зимы» (1994)

Нередко молодые, повенчавшиеся в течение истёкшего года, катались на лошадях — этот обряд в столице губернии называли «столбы». Название пошло от одноимённого трактира на улице Ростовской (ныне — Андропова) в Ярославле. А ещё молодожёнов так и норовили вывалять в сугробе или требовали «посолить рыжики» — прилюдно поцеловаться.

Интересен обычай масленичного поезда. Для этого на запряжённых лошадей усаживали с ног до головы измазанных в саже парней, а в кибитку пьяного человека, тоже непременно испачканного сажей и облитого пивом. Ему ставили пивной бочонок, штоф вина и сундук с пирогами, рыбой, яйцами, оладьями и пряженцами. Пьяница этот пил и ел, что называется, напропалую. Сценка означала, что Масленица едет домой.

Пряженцы — пирожок из дрожжевого теста. Наименование является производными от глагола «пряжить», то есть «жарить в большом количестве масла». Так и говорили тогда: «Скоро масленица, будем пряженцы пряжить».

В селе Ко́за Первомайского округа (в царские времена — территории Любимского уезда) в Масленицу устраивали катания на украшенных венками лошадях в санках и возках — собиралось по 50-60 упряжек. В Мологе по улицам возили разукрашенную лодку: её ставили на двое саней и покрывали коврами, на середину устанавливали стол со множеством вин и закусок. За столом сидели «благородные» в костюмах и масках, на корме или на носу лодки находились музыканты и песенники. Также старожилы вспоминают, что молодёжь из окрестных деревень Тархова холма — самой высокой точки Ярославской области — собиралась на массовые масленичные гуляния: на вершине холма складывали огромный костёр и зажигали его первым в округе.

Олег Жидков. «На Масленицу. Плёс» (2016-2018 гг.)

К слову, провожали Масленицу по-особенному. Уж очень хотелось задержать праздник хоть на денёчек! Поэтому хитрые ярославские мужики в первый день поста ни свет ни заря принимались за оставшееся вино и пиво — «немножко пополоскать во рту». Во вторник — опять за дело, но уже не так охотно... Всё же к вечеру нужно окончательно попрощаться с честной Масленицей.

А молодёжь в ночь на чистый понедельник, когда уже смеркается, смолила солому и втыкала каждый сноп на шест, после «чучела» поджигали. В огонь кидали блины и прыгали через костёр.

Обычай зажигать в последний день Масленицы костры был общерусским. Однако наименования этого процесса были разные: в мологских землях говорили «жечь гору», в Брейтово и Пошехонье — «жечь Масленицу», в Костроме и вовсе «жгли соломенного мужика».

Масленица в советские времена и на страницах ярославских газет

В советское время аналогом Масленицы стали проводы русской зимы. Отмечали их обязательно в масленичное воскресенье — в конце зимы или в начале весны. И конечно, сопровождался праздник массовыми гуляниями.

Игры у Дворца пионеров. 1970-е. Фото: Музей истории ЦДЮ

Игры у Дворца пионеров. 1970-е. Фото: Музей истории ЦДЮ

Масленица на Романовской стороне Тутаева. 1961 год. Фото: Е. Савинова

Масленица в парке Победы. 1980-е. Фото: Библиотека имени Петровых

Репортаж с проводов Русской зимы, стадион «Шинник», 1967 год. Видео: «Ретро Ярославль» / VK

С размахом, будто желая вернуться в далёкие времена и прокатиться на весёлых санях, запряжённых конями в колокольчиках и бубенцах, праздновал Масленицу Ярославль нулевых. Страницы городских газет пестрели красочными репортажами по следам народных гуляний. Чего только не было: концерт и штурм снежного городка, колокольные перезвоны и запуск салютов.

«Видели мы и такие эксклюзивные редкости, как потрясающее яство „с секретом“ — кулебяку кило на три под названием „жареный поросёнок“. Пробовали налистники — блины с мясом, как нам объяснили, „обжаренные в яйце и масле“. Запивали блины кто чем, все больше горячим чайком или кофе, сбитнем на чаю и сиропах или „медоваром“, слабоалкогольным пивом — новинкой питерского НИИ медоварения. Обычным пивом гуляющие не увлекались — на холоде не шло», — писал ярославский журналист Юлиан Надеждин в «Северном крае».

Фото: Вечеслов Юрасов / «Северный край»

Конечно, как того требует традиция, финальным аккордом или даже апофеозом было сжигание чучела — настоящее шоу. Кстати, если масленичная кукла сгорала быстро, наши предки, спроваживающие зиму, считали это доброй приметой. Словом, отмечали действительно с размахом. Всё же не зря Ярославль получил статус масленичной столицы страны.

Ещё в одной из статей «Северного края» можно встретить и такие, актуальные сегодня слова: «Зима фактически ещё только вступила в свои права, а ярославцы уже готовятся проводить её». Учитывая погоду, которой наградила нас природа этой зимой, всё осталось по-прежнему. Кажется, что и окружающая реальность, и традиции остаются неизменными. Хотелось бы, чтобы так продолжалось и впредь, особенно в отношении радостных и светлых событий.

Февраль 2014-го, к слову, тоже выдался бесснежным. Фото: Игорь Рогожкин, «Ретро Ярославль» / VK

Заглавная иллюстрация: Михаил Савицкий. «Масленица. Улица Кирова»

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».Как музыка живой старины, каждый звук поморского говора накрывал слушателей волной и переносил в края вековых лесов, тихих болот и рек, плетущих серебром своих вод узоры. Такие впечатления подарили выступления Анны Мулиин — сказительницы и хранительницы традиций, голос которых доносится сквозь века. Накануне она посетила библиотеки Ярославля с творческой программой.

«Яркуб» познакомился с Анной Мулиин и поговорил о традициях, которые она бережно сохраняет, о том, как сказки становятся мостом между прошлым и настоящим и почему культура невозможна без этих удивительных историй.

Вперёд — к истокам

Народная сказительница переносит своих слушателей на Русский Север — в Пинежье, откуда Анна и сама родом. Кроме поморских народных сказок, Анна с удивительным мастерством рассказывает произведения северных писателей, заставляя звучать их характерным образом — архангельский говор известен своими непохожим на другие цоканьем и оканьем.

У Анны Мулиин очень интересный жизненный путь. Она родом из далёкого села Сура на берегу Пинеги среди глухих Архангельских болот, получила техническое образование и работала на кондитерской фабрике в Ярославле, даже защитила кандидатскую и успела пожить за границей. Сама сказительница признаётся, что это далеко не все её заслуги и призвания. Самым главным, к примеру, она считает экскурсионную деятельность. Почему и когда же произошёл резкий поворот в сторону изучения фольклора?

— Образование — это мой, человеческий, выбор. А писательство, экскурсии, сочинение басен, сказительство — это Божье призвание, то есть задание, которое человек должен делать на Земле, обязан выполнить и не отсебятничать, — рассказывает Анна. — Это всё идёт изнутри, как будто бы я чувствую, что надо сделать для того, чтобы достичь результата. А вот образование я получила такое, какое сама себе придумала. Достигла степени кандидата наук, потому что это отсебятина — Бог не ждёт этого от меня, так как для этого у Него есть более способные люди.

Анна вспоминает, как ностальгия по Родине буквально загрызла её в Швеции. Поэтому так и хотелось вернуться в глубинку. Ей казалось, что в той беспросветной глуши никто и никогда не потревожит. И решила поступить так: жить в Питере, а летом — в деревню, за сюжетами. Чтобы потом, зимой, художественно обрабатывать их.

Для сказителя важно не только умение красиво преподнести историю, но найти её. Такая работа требует и творческого подхода, и глубокого понимания культуры. Отобрать и обработать материал — не такая уж простая задача. Анна Мулиин рассказывает, что заинтересовавшие её произведения она перерабатывает так, как считает нужным. Перекладывает она на гово́ри сказки Степана Писахова, Бориса Шергина и Фёдора Абрамова.

Народная культура неразрывно связана с традициями. И сознательное почитание традиций, а более того — сохранение старинного русского языка сказительница считает крайне необходимым для понимания нашей национальной самоидентификации.

— Мне очень хотелось бы, чтобы как можно больше людей услышали старинный язык — это как глоток свежего и напрочь забытого воздуха, ключик к разгадке того, что творится на Земле.

Поморские сказки и легенды, как и любой фольклор, являются отражением опыта народа, который их создал. В случае поморов и пинежане — народа, жившего в суровых условиях Русского Севера. Закалённые недружелюбным климатом истории поучительны и рассудительны, но и место для забавного в них тоже остаётся!

— Думаю, что поморские сказки несут истинную народную мудрость — а мудрость есть только у Бога. Следовательно, методом от противного можно понять, что большинство ранее живущих людей было глубоко верующими, а потому они могли из любой ситуации вынести вывод согласно библейским наставлениям. Сейчас мы этого делать не умеем — каждый тянет одеяло только на себя.

Ещё Анна обращает внимание, что большинство поморских сказок — это реальные истории, которые превращаются в сказку благодаря поморской гово́ри.

Из-под пера Анны Мулиин вышло две книги: «Жизнь и приключения сородичей Иоанна Кронштадтского» (известный православный подвижник, кстати, тоже родился в небольшом селе Сура) и «Песнь Слову». С этой работой Анна стала победительницей международного литературного конкурса «ЭТНОПЕРО».

Современные пинежские авторы сталкиваются с непростой задачей. С одной стороны, они хотят сохранить дух и особенности северного фольклора, а с другой — сделать свои произведения актуальными для современного читателя.

— Известный писатель прошлого века, наш пинежанин Фёдор Абрамов, очень болел за сохранение традиций и языка. А о современных пинежских сказителях скажу так: молодцы те, кто хранит традиции. Бывает, и мои сказки ска́зывают как народные — мои истории уходят в народ, значит они настоящие, — рассказывает Анна.

Любые народные сказки играют важную роль в формировании идентичности людей. Это культурный код, который определяет ценности и моральные представления. Вместе с этим, считает Анна, сказки облегчают миропонимание, ведь живут они в пограничной зоне между двумя мирами — земным и небесным.

— В северных регионах большая часть суток — темнота, а это время задуматься: зачем я живу? как устроен мир? — говорит сказительница.

Последние годы стали подъёмными для русской культуры и традиций. Поморские сказки и легенды в этой парадигме, пожалуй, остаются уникальным культурным пластом, интересным и сегодня. Эти истории с северным колоритом рассказаны на живом языке, который человек понимает благодаря генетической памяти.

— Если те же самые сказки сказывать на современном русском языке — эффекта мудрости не будет, так как она вмиг превратится в наставление. Люди этого не любят, потому что сами с усами, ведь слушатели и читатели в любом случае примеряют историю — платье героя на себя, — считает Анна. — Сказка о приключениях деревенского простеца «одевается» на себя охотно! Во-первых, этого никто не видит; во-вторых, горожанин ставит себя выше деревенщины, но при этом не брезгует делать для себя необходимый вывод, мол, вот что может произойти с дураком, а я-то ведь не деревенский дурак!

Сейчас сказителей в классическом их виде почти не осталось, лишь несколько энтузиастов — хранителей традиций. Но Анна надеется, что нас ждёт следующее поколение тех, кто сохранит и приумножит наследие народа.

Фото: «Яркуб»

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».В ГУ МЧС России по Ярославской области подвели итоги крещенских купаний.

В праздник Крещения в этом году купели посетили 10 282 человек, 5 386 из них провели обряд, то есть окунулись в ледяную воду.

Напомним, из-за аномально тёплой погоды в Ярославле были открыли всего две купели — на Петропавловских прудах и на пруду на территории Толгского монастыря. Всего по региону оборудовали чуть более 30 иорданей. Благодаря слаженной работе сотрудников МЧС и других ведомств несчастных случаев удалось избежать.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ярославской области

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

По всей Ярославской области из-за аномального тепла в предстоящее Крещение откроют только 34 купели. Об этом рассказали в правительстве региона по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ГУ МЧС России по Ярославской области.

На реках толщина льда в этом году составляет около 15 сантиметров, а то и меньше. Поэтому большинство привычных мест для купания будут недоступны. Купели будут делать только там, где замеры показали достаточную толщину льда. В основном, это на прудах и озёрах.

Всего в области будут открыты 34 проруби для крещенских купаний. В Ярославле таких будет две. И только одна из них на привычном месте — на Петропавловских прудах. Другую откроют на Толге, только не на Волге, а на пруду на территории монастыря. Там же купания организовывались в таком же аномально тёплом 2020 году.

Окунуться можно будет где-то с позднего вечера 18 января до позднего вечера 19 января, где-то — только днём 19-го числа. Как и обычно, в оборудованных местах будут дежурить спасатели, медики и полицейские. Иордани оснастят деревянными перильцами, лестницами, рядом установят раздевалки.

Список крещенских купелей тёплой зимой 2025-го в Ярославской области

В Ярославской области резко сократили число мест для крещенских купаний: полный список

В Ярославской области резко сократили число мест для крещенских купаний: полный список

В Ярославской области резко сократили число мест для крещенских купаний: полный список

В Ярославской области резко сократили число мест для крещенских купаний: полный список

В Ярославской области резко сократили число мест для крещенских купаний: полный список

В Ярославской области резко сократили число мест для крещенских купаний: полный список

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

- История книжной лавки Юрия Швецова: интервью с основателем

- Михаил Евраев об итогах 2024-го: «Уровень жизни в регионе растёт»

- «Будем искать инвесторов»: министр имущественных отношений о масштабной приватизации в регионе

- «Их горящие глаза не сравнятся ни с чем»: учительница ярославской школы о любви к детям и перспективах современного образования

- «Благодаря стримам дети начали усерднее учиться»: молодой педагог рассказал о преподавании современным школьникам

- Ирина Гукасян, и.о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области: «„Кислые гудроны“ и „зелёные масла“ надеемся ликвидировать до 2030 года»

- Александр Ольхов, министр инвестиций и промышленности Ярославской области: «Правительство региона готово к любым формам инвестиций и оказанию поддержки»

В регионе постепенно открываются новогодние ярмарки, заливаются катки, ярославцы ждут череды праздников. Для взрослых и детей в Ярославской области будет организована масса мероприятий. Одно из них — шествие «За Рождественской звездой» в Рыбинске.

— Шествие «За Рождественской звездой» становится традиционным. В следующем году проведём мероприятие во второй раз. Возрождаем традицию широкого празднования светлого праздника Рождества. Шествие планируем на 8 января. Театрализованный ход-представление проследует по улице Крестовой от улицы Ломоносова до Красной площади. Начало в 16 часов. Будут народные песни и колядки в исполнении фольклорных коллективов Рыбинска, Мышкина и Москвы, традиционные костюмы, — рассказал глава города Дмитрий Рудаков.

Кроме того, планируются уличные представления, рождественская ярмарка и реконструкция обряда колядования.

Фото: Дмитрий Рудаков / VK

0+

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

«Я хочу, чтобы русские знали свою силу»: ярославна возрождает исконно русские традиции

«Я хочу, чтобы русские знали свою силу»: ярославна возрождает исконно русские традицииКогда Марии было всего четыре года, родители открыли в небольшом селе Воскресенское Вологодской области Центр традиционной народной культуры. Он существует и по сей день. Мальчики в центре занимаются плотничеством, резьбой по дереву, а девочки рукодельничают, поют песни. Дети также выступают на общероссийских мероприятиях. Кроме того, каждое лето воспитанники центра с педагогами ездят в экспедиции по деревням Вологодской области и собирают по крупицам местный фольклор. Именно поэтому русские традиции с детства так близки Марии. Взрослые передавали детям свои навыки, а дети, повзрослев, захотели также поделиться своими знаниями. Сейчас Мария живёт и работает в Ярославле, у неё большая семья и любимое дело. Она знакомит ярославцев с традиционными русскими ремёслами, такими как ткачество, прядение. Увлечение переросло в любимое дело, Мария создала «Музей льна», который находится в самом центре Ярославля. Но на этом деятельность не ограничилась. О том, с чего всё начиналось, Мария рассказала корреспонденту «Яркуба».

— Всё пошло из детства, когда я, будучи ещё ребёнком, ткала пояс для себя, вышивала рубаху для выступлений на фольклорных праздниках, где участники надевают традиционные костюмы. Конечно, возможно, первые работы были не такие идеальные, как могли бы быть, но это положило начало моему творческого пути в этом направлении. Будучи уже взрослой, когда я ушла в декрет со вторым ребёнком, я стала искать себя, думать, что полезного я могу привнести в этот мир, чем я могу помочь обществу, своей стране. В этот момент нахлынули воспоминания о том, чем мне нравилось заниматься в детстве. Мне хотелось найти дело по душе, чтобы это было не в тягость, а в радость. Работа должна приносить не только доход, но и удовлетворение. Я считаю, что женщина в первую очередь должна раскрываться, в семью приходить вдохновлённой, лёгкой, что впоследствии будет лучше и для членов семьи. Я пробовала себя в разных сферах, от торговли до туристических маршрутов, но в итоге понимала, что это не моё. После этого вернулась в рукоделие. Правда, отношение к ткачеству у общества было настороженное — многие считали, что это ремесло подвластно лишь опытным мастерам. Однако я показала, что с этим справится даже шестилетний ребёнок. Конечно, всегда есть куда расти, мне кажется, моей жизни не хватит, чтобы освоить все ткацкие техники.

«Я хочу, чтобы русские знали свою силу»: ярославна возрождает исконно русские традиции

«Я хочу, чтобы русские знали свою силу»: ярославна возрождает исконно русские традицииЯрославна не ограничилась собственным обучением и практикой, ремесло Мария стала продвигать в народ.

— Я начала проводить мастер-классы для детей и взрослых и получать огромное удовольствие от того, что люди хотели продолжать заниматься этим уже дома. На первых порах можно ткать на простейшем ткацком приспособлении — берде, известном человечеству с незапамятных времён. С помощью него можно соткать традиционные вещи, такие как пояса, а также современные коврики, шарфы, панно из трав, сухоцветов, светильники, браслеты и так далее. Потом можно уже приобрести небольшой настольный ткацкий станок и ткать более сложные изделия — ткани, коврики, палантины. Стоит отметить, что ткачеством увлекаются не только женщины, есть и мужчины. Несколько моих учеников — мужчины, директора крупных компаний, приобрели ткацкие станки, чтобы снимать стресс после работы. А ещё по своей практике я заметила, что лучшие ткачи — это мальчики и мужчины. Меня радует, что я выполняю свою миссию — продлеваю этому ремеслу жизнь и с помощью ткачества современных изделий знакомлю людей с бытом их предков.

Когда Мария только начинала продвигать искусство русского ткачества в массы, то была удивлена, что мало кто знает про это ремесло, как только ни называли ткачество — вязание, плетение, техника макраме, кружевоплетение и т. д. Сейчас с ткачеством уже много ярославцев знакомы не только в теории, но и на практике. После общения с Марией некоторые жители региона отыскали на чердаках старинные станки и увлеклись их восстановлением, кто-то приобрёл новые, многим детям родители подарили станки на день рождения после мастер-классов по ткачеству. Теперь это не просто вещи, готовые стать экспонатами музея, а увлекательное хобби, а для некоторых ткачество вновь становится любимой профессией.

— Моя задача — сделать так, чтобы это ремесло жило, чтобы дети и родители знакомились с традициями своих предков, а также передать древнее искусство через создание современных вещей. И я думаю, что у меня это получается. Многие, когда садятся за станок, говорят: «кажется, мы делали это всегда». Как будто включается какой-то наш генетический код. Потому что все наши предки этим занимались, неважно, где они жили — в Белгороде или Архангельске. Людям были нужны ткани, одежда, и они её делали для себя самостоятельно. Когда я открыла студию по ткачеству, то поняла, что надо знакомить людей не только с ремёслами, но и русской песней, пляской, народными праздниками, — рассказала Мария.Поэтому ярославна и её подруга создали семейный этноклуб «Любо-дорого!». Участники этноклуба — дети и родители, которые не только поют песни, пляшут, но и играют в традиционные народные игры, изучают различные промыслы, обряды и обычаи крестьян Ярославской губернии.

«Я хочу, чтобы русские знали свою силу»: ярославна возрождает исконно русские традиции

«Я хочу, чтобы русские знали свою силу»: ярославна возрождает исконно русские традиции— Наша культура очень яркая и самобытная. Мне хочется популяризировать её, чтобы молодёжь гордилась своими предками, своей страной, историей. И за те три года, что мы занимаемся фольклором, отношение к нам сильно поменялось. Поначалу мы чувствовали себя некими «белыми воронами», но сейчас нас встречают тепло и с большим уважением, приглашают выступить на важных мероприятиях, и всегда мы чувствуем большую поддержку от зрителей. Мой сын с удовольствием выступает в традиционной русской одежде, и ему нравится. Ни тени сомнения и смятения, хотя он очень современный подросток. Мы получаем благодарность от родителей, чьи дети после знакомства с русской культурой, например, после экскурсии, начинают сами искать информацию об этом в интернете, — отмечает Мария. — Впоследствии эти дети будут продолжать нести русскую культуру и передавать знания будущим поколениям. В какой-то момент мы пошли за Западом, за Европой и несколько растеряли свою самобытность. Сейчас главное, чтобы мы знали свои истоки, свою богатую культуру, а значит, и видели, в чём наша сила.

«Я хочу, чтобы русские знали свою силу»: ярославна возрождает исконно русские традиции

«Я хочу, чтобы русские знали свою силу»: ярославна возрождает исконно русские традицииФотографии предоставлены героем публикации

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

В отделе ЗАГС города Переславля-Залесского состоялась необычная колоритная регистрация брака. Влюблённая пара Андрей и Ирина из Московской области с гордостью и уважением относятся к славянским традициям, и решили провести свою свадьбу именно в этом стиле. Невеста отказалась от белого платья, а жених от костюма. Вместо традиционных нарядов будущие супруги выбрали русские национальные наряды.

Влюблённые москвичи сыграли славянскую свадьбу в Ярославской области

Влюблённые москвичи сыграли славянскую свадьбу в Ярославской области

Молодожёны знакомы два года, оба предприниматели, оба любят путешествовать, особенно по Святым местам, развиваться духовно.

— Однажды я собралась поехать в путешествие в Ярославль с посещением Переславля-Залесского и Погост-Креста! Андрей поддержал эту идею, и мы поехали вместе! Нам очень понравились эти места! И с этой поездки начались наши отношения! Потом очень часто стали посещать Переславль! Это наше Место Силы, — поделилась невеста.

Влюблённые москвичи сыграли славянскую свадьбу в Ярославской области

Влюблённые москвичи сыграли славянскую свадьбу в Ярославской области

На свадьбу в старославянском стиле приехали друзья и родные. Гости также выбрали наряды, приближённые к тематике свадьбы. После регистрации брака в отделе ЗАГС они все вместе съездили и с благодарностью поклонились Чудотворному Кресту, с которого началась история отношений.

Влюблённые москвичи сыграли славянскую свадьбу в Ярославской области

Влюблённые москвичи сыграли славянскую свадьбу в Ярославской области

Поздравляем!

Фото: Управление ЗАГС по Ярославской области

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

В минувшие выходные в Первомайском районе торжественно открылся Центр народной культуры и ремёсел. Теперь в посёлке Пречистом есть место, где будут возрождаться русские традиции и сельская жизнь, отметили организаторы — АНО «Юрьевская мастерская».

— Это место для встреч и занятий старинными ремёслами. В Центре люди будут реализовывать свои творческие идеи, творить и созидать. Давайте участвовать в развитии культуры Первомайского района и Ярославской области! — сказал на открытии руководитель сельхозпредприятия «Юрьевское» Александр Чачин.

В мастерской ремесленники расскажут местным жителям о старинном искусстве ткачества, прядения и валяния из шерсти романовской овцы. На мастер-классах желающие смогут больше узнать о множестве нюансов работы с шерстью.

По случаю открытия Центра народной культуры был организован масштабный праздник с чаепитием и выступлениями местных творческих коллективов.

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

Предстоящие выходные в Ярославской области вновь будут насыщенными. Главным событием станет, конечно же, «Пир на Волге» на ярославской Стрелке. Однако три ярких праздника пройдут и на просторах области.

Так, дни рождения отметят Рыбинский район и посёлок Пречистое, а в Большесельском районе состоится семейный фольклорный фестиваль «Влюблён в лён».

В Рыбинском районе главной площадкой гуляний станет посёлок Каменники, а центральной их темой — семья. В посёлке пройдут церемонии бракосочетания на набережной, парад семей, приготовление различных блюд по семейным рецептам, спортивные турниры и показательные выступления парашютистов и яхтсменов.

В Пречистом состоится праздник, посвящённый 95-летию Первомайского района. Гостей ждут массовое шествие, концерты, конкурсы и состязания. На площади сельские поселения и ремесленники представят выставки и ярмарки изделий и продуктов. Музей леса презентует новые экспозиции. В рамках Дня посёлка торжественно откроют благоустроенный Парк леса.

А в рамках фольклорного фестиваля «Влюблён в лён» гостей ждут соревнования по уборке льна, показ льняной одежды разных эпох, традиционные русские забавы и игры, экскурсии, мастер-классы и фолк-концерт.

Фото: пресс-служба правительства Ярославской области

0+

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».