Поэзия

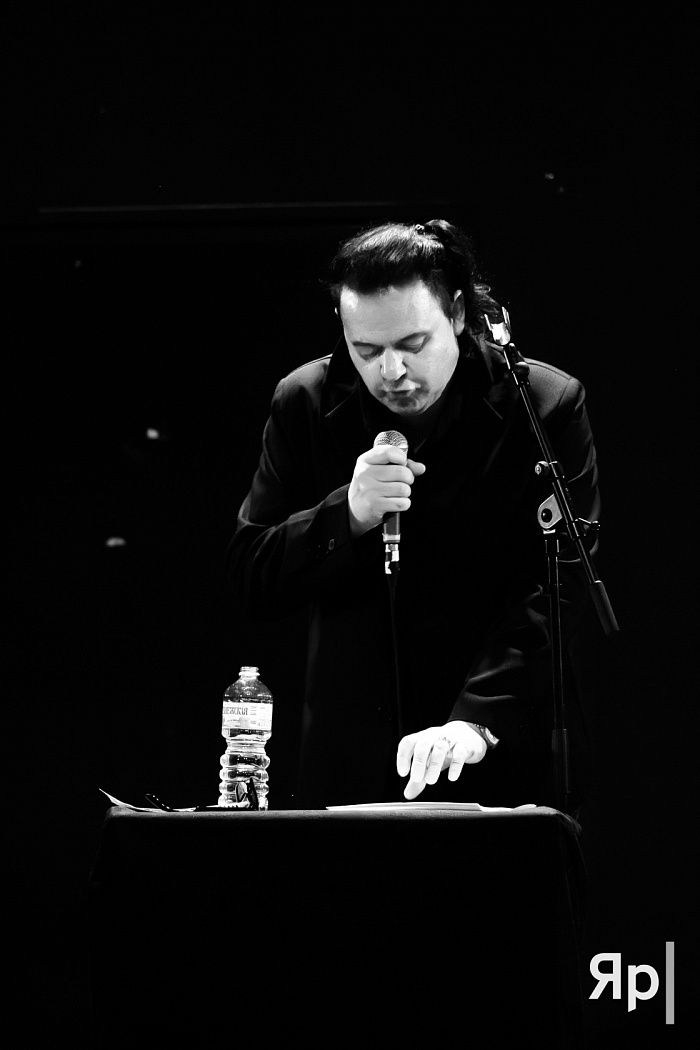

Лёха Никонов — питерский поэт, фронтмен «Последних Танков в Париже», легенда андеграунда. В новом, третьем по счёту (прочитайте первое и второе), интервью изданию «Яркуб» он рассуждает о магии стихов, русской поэзии, застрявшей в XIX веке, и о том, почему жизнь без смысла — это круто. Держитесь крепче.

Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

Арсений: Часто вы постите одно слово — «Об*****вайтесь». Что оно значит?

Лёха: Это мой звуковой мем, как «на районе», «хватит ****еть», «они ****ли», «я радуюсь». У меня много таких.

Пробовал как-то из этого мема сделать стих: наращивал вокруг него слова, но они были лишними. Так ничего и не получилось. Потом понял, что это и есть настоящий стих. «Об*****вайтесь». Без лишних слов. И сработало. Многие люди знают меня не по ПТВП, а как человека, который говорит «об*****вайтесь». Это магическая система, которая работает независимо от меня.

А ещё это практическая штука. На любой свой косяк ты можешь сказать: «***, пацаны, извините, я об*****лся». Кто не простит, тот самый жестокий человек в мире! Я думаю, что даже убийство сойдёт с рук, если скажешь полиции, что об*****лся. В России слово «об*****вайтесь» — это правда жизни.

Сергей: Слово-то... самодостаточное.

Лёха: Абсолютно! Но на самом деле это просто цитата из Бодлера. «Опьяняйтесь; опьяняйтесь непрестанно! Вином, поэзией или истиной — чем угодно!». Короче, выходите за рамки трёхмерной реальности.

Сергей: Поэзия помогает вырваться за границы привычного?

Лёха: Мир постоянно меняется и воспроизводится, реальность исчезает каждую секунду, становясь мёртвой. То, что мы сейчас сказали, уже в прошлом. Познать это невозможно. Задача поэзии — прикоснуться или встретиться с инобытием, тем, что спрятано за эмпирической трёхмерностью.

По моему мнению, в начале был крик. Ты родился — закричал. Мама сказала: «Нельзя». Для меня поэзия — это возможность выкрикнуть то, что не дали тогда.

Сергей: Стих — это ведь не только слова, сочетания или определённые интонации. Это большее?

Лёха: Безусловно больше, чем слова. Хороший стих — магическое заклинание. Даже плохой стих, если он настоящий, а не говно, работает как магия. Ранний Есенин — ну это прям в чистом виде магическая система стихосложения.

Имажинисты, которых я люблю, говорили, что стих — это набор образов, Шершеневич называл «каталогом образов». Самые радикальные имажинисты, как Хлебников, считали, что между этими образами не нужна логическая связь. Я в своих стихах так же делаю. Конечно, не сравниваю себя с великими, просто техника такая.

Сергей: А если читатель неправильно считывает образы?

Лёха: Нет понятия «неправильно». Каждый считывает по-своему, и это правильно. Стихотворение адресовано каждому. Ритуал у всех свой, хотя текст один. Хороший «каталог образов» неизбежно сработает на твоё восприятие, и оно будет отличаться от чужого.

Сергей: Молитва, например, может не сработать, если её неправильно читать или не в том месте. А тут?

Лёха: Поэзия выше. Недаром Платон не любил поэтов, понимал, что они конкуренты. Конечно, каждый считает свою профессию самой важной и значимой. Я убеждён, что поэзия — самая основная профессия. Политика, может, рядом, потому что они похожи, но это мрак, туда не лезу.

Арсений: Поэт же осознаёт, что кто-то из читателей мог подобраться ближе к заложенному магическому смыслу, и поэтому отдаёт предпочтение подобной аудитории?

Лёха: Может, какие-то поэты и закладывают магические смыслы. Я этим не занимаюсь. Магия рождается, когда читатель встречается с текстом. Как только говоришь, что магия появилась, она исчезает.

Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

Арсений: Как вам прогулка по Ярославлю? По церквям походили?

Лёха: Был в двух и в Казанском женском монастыре — невероятно красиво там. Двадцать лет назад приезжали с ПТВП в Ярославль — болото. Сразу напивались и играли концерт. А теперь вижу, что город изменился.

Сергей: Многие говорят обратное, мол, Ярославль теряет своё лицо.

Лёха: Алкоголичное лицо, пожалуй, теряет.

Арсений: К слову о прогулках. Вы как-то рассказывали про ночную прогулку в 93-м, после которой поняли, что вы поэт. В жизни каждого творца наступает момент, когда творчество становится неотъемлемой частью его существования. Это был тот самый переломный миг?

Лёха: Может, не творчество часть творца, а творец — часть творчества? Про 93-й я много раз рассказывал. Тогда я провожал девку и вдруг понял, как закончить стих, который мучил полтора или два года. Написал и подумал: «Это нормально, не фуфло». До того мои стихи были чушью. Тот момент был каким-то мистическим. Чувствовал себя, будто мне вкололи ************* ********. Не люблю слово «окрылённый», но я шёл окрылённый. На следующий день проснулся с пониманием, что я наконец-то написал стих.

Сергей: Что потом было?

Лёха: Понял, что попал туда, куда должен был. Мне было 21, но всё равно казалось, что поздно. ***, Рембо-то всё в 16 написал, ну что за ***ня? Первый сборник я издал только через пять лет. Но мне было пофиг, опубликован он или нет. Грела сама мысль о том, что он написан.

Арсений: В ваших прогулках есть что-то от бодлеровского фланирования? Вы ловите детали, чтобы составить свою художественную картину мира?

Лёха: Мой друг Артём Бурцев из группы «Серцелев» точно этим занимается. У меня нет такого, чтобы я пошёл в дорогу за стихом. Другие мотивы преследую: хожу по трём-четырём маршрутам, просто чтобы с ума не сойти в клетке. Если дома сидеть, кукуха улетает. Заставляю себя гулять иногда через силу. Это для психики, не для стихов. Стихи приходят, всё само летит, ни от чего не зависит — ни от прогулки, ни от времени, ни от погоды, ни от общения. Это всегда внезапное и хаотичное послание, и оттого ценное для меня.

Арсений: Как проходит обычный день поэта, когда никуда не надо?

Лёха: Самое лучшее, что в моей жизни есть — проснуться и понять, что никуда не надо. Такое бывает очень редко. А как проходит день? Встаю, пью большую кружку эрл грея с молоком — без неё не просыпаюсь. Потом вторую. Курю. Принимаю таблетки, которые врач прописал, и заставляю себя выйти на прогулку.

Или могу писать стих, или работать над начатым. Но стоит кому-то позвонить, так начинается фигня: какой-то там кому-то чего-то там — параша, в общем. Так стих лежит, пока я не сяду и не скажу: «Чё за хрень, я же поэт, ***!». Тогда дописываю, переписываю три раза, забиваю в комп, правлю ещё пару раз. Или еду на репетиции. Перед Ярославлем пять дней по шесть часов акустики было, тут не до стихов, домой приползал никакой.

Сергей: Стихи вы сначала на бумаге пишете?

Лёха: Всегда от руки. Телефон — мёртвый инструмент, а с паркером и тетрадкой намного легче. И тетрадь должна быть длинная, беру самые большие, конторские, иначе буду листать и ещё больше нервничать. Написал или поправил стих — день удался, значит, день удался, я что-то сделал.

Сергей: Кино, книги в свободное время?

Лёха: Кино не смотрю последнее время, скучно стало. А книги читаю постоянно, но меньше, чем раньше. Раньше книгу в день, неважно какую. Сейчас читаю «Психическую библию» Пи-Орриджа и стихотворения Катулла. Кстати, для поэта полезно читать чужое — это толкает написать своё. Поэтому у меня везде раскиданы стихи, но рационально, зарубы такие.

Арсений: Что из прочитанного недавно зацепило?

Лёха: «Благоволительницы» Литтела — мощный текст. Из русского — сборник Алёхина «Ни океанов, ни морей». Прям заплакал, у меня такое редко бывает с современными писателями. Лучшее, что было в литературе 2010-х, просто этого никто не понимал, да и сейчас не совсем все понимают.

А вы не читали мою поэму «Башня»? Ну вы чё, ***? Это потому, что вы не купили альманах «Проклятый» Петербург«. Этот текст описывает все события, которые со мной просходили, когда я проснулся, а вся квартира в крови. Только зря они поставили ударение на О. Мне кажется, другой вариант тоже неплохо звучит.

Арсений: Как сейчас воспринимают поэзию по сравнению с 90-ми и нулевыми?

Лёха: Я старый поэт, молодёжи мало ходит. По крайней мере, в Питере публика теперь пополам — много тех, кому за 30–40. Раньше такого не было.

Сергей: Вот в 17-м году здесь была одна молодёжь.

Лёха: Сейчас не будет так.

Сергей: Сейчас столики стоят.

Лёха: И хорошо, на самом деле. Пусть сидят, слушают. Стихи — это не рок-н-ролл. Раньше публику скорее интересовало даже не то, что я читаю, а то, как я читаю, как я кричу, как кто-то может ***ды получить. Теперь пытаются ловить образы, понимают, что что я поэт, а не гондон, не самозванец. За 30 лет, видимо, усвоили, что стоит послушать. А можно ещё и почитать! «Короли кайфа» разлетелись в двухтысячном тираже, а сейчас их хрен напечатаешь.

Арсений: Да и купить уже сложно.

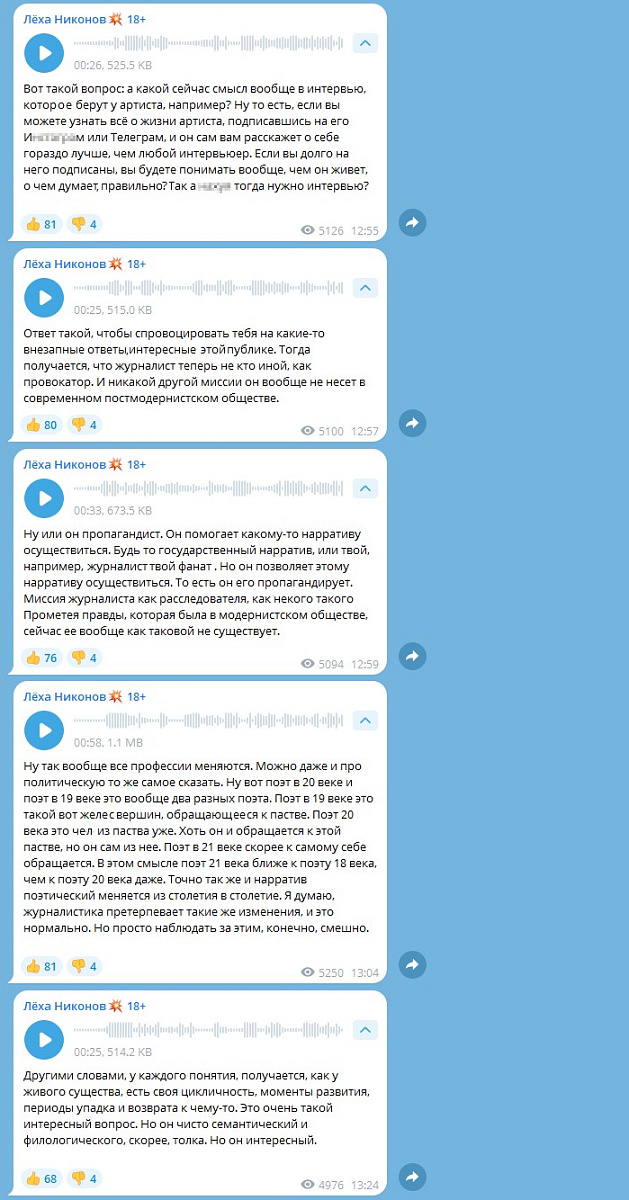

Лёха: 15 косарей на «Авито»! А вы слушали мою объяву про журналистов? Давайте послушаем.

Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

Скрин из Telegram-канала Лёхи Никонова

Сергей: Ответ на вопрос есть. Есть интервью, на которое мы ходим как пропагандисты или провокаторы, а есть интервью, на которые мы ходим для того, чтобы в беседе получить какое-то вдохновение, энергетику. И мы затем своим текстом очень надеемся, что читатель тоже это получит.

Арсений: А я думаю, что мы просто пользуемся тем, что мы журналисты и можем встретиться с вами в обычной жизни. Иначе этого бы не произошло.

Лёха: Путь Сократа — уповать на диалог, в котором раскроется что-то, помимо существующих вас и меня.

Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

Лёха: Есть такой сериал «Петротрэшъ». Он состоит из короткометражных фильмов, в эпизоде «Анатомия драмы» я снялся. Горжусь этим. Я немного снимаюсь, но вот это лучшая моя роль. Плюс ещё у меня Семён Серзин взял свой фильм о Борисе Рыжем.

Сергей: Фильм получился?

Лёха: Да не очень, если честно. У меня вообще к Рыжему отношению меняется с годами. В нулевых я был фанатом, когда открыл для себя его стихи. Такой поэт появился из ниоткуда вдруг! Но сейчас думаю, что после Пригова, Айзенберга, Хармса писать есенинские рифмы — это *****. Это такая консерва, шаг назад! Русская поэзия отстала от живописи на сто лет. Окститесь, во всём мире пишут верлибром, а он всё рифмует свои анапесты. Русская поэзия не кончилась, как многие говорят, она, **ка, даже не начиналась! Может, когда ИИ начнёт нормально писать, что-то появится. Но кто это будет читать?

С другой стороны, какая разница? Я же писал свой первый сборник, и мне было по***, будут его читать или не будут. Поэзия не для того, кто её читает, поэзия — мгновенное переживание, не на потребу публики. Написал настоящий стих и тебе охренительно. Можно его выкинуть и подтереться, всё равно кайф.

Как сказал Венсан Дево, французский поэт и мой хороший друг: «Стих — это матрица, сжатая энергия». Проза умирает, романы никому не нужны, а стихи можно запихать куда угодно: в телефон, в телевизор, новую приблуду сделают — в неё засунем. Это тебе не роман Бальзака тысячестраничный, который *** куда деть, хотя Бальзак о*****ый писатель.

Сергей: От романов всё же нельзя отказаться совсем. Есть же вечные?

Лёха: Три французских романа, до которых вообще не до*****ся: «Воспитание чувств» Флобера, «Утраченные иллюзии» Бальзака и «Красное на чёрном» Стендаля.

Сергей: А Пруст?

Лёха: У Пруста не роман, а *** знает что. Телега, на которой едешь всю жизнь. Но «Любовь Свана», вторая часть первого романа-эпопеи «В поиске утраченного времени», в принципе самодостаточно существует. Не пришей к ***** рукав. Я в «Королях Кайфа» сделал точно так же. Вторая глава про дурку, казалось бы, никак не связана с основным текстом, но для меня есть глубочайшая связь со всем остальным текстом моего несчастного романа.

Арсений: У вас есть программы «Чистилище» и «Анафема». Присылают что-нибудь стоящее?

Лёха: Нормальный, настоящий поэт не будет ничего отсылать. Он пережил эту ***ню, пережил мгновенное поэтическое состояние, даёт отчёт о том, что он об*****нный, и какой-то гриб в Питере должен подтвердить это?

Арсений: Наверное, просто желание признания?

Лёха: Не понимаю зачем это.

Сергей: Потому что оно у вас есть.

Лёха: Это далеко не так. К примеру, Григорий Куница — выдающийся поэт современности. Он пишет так, как никто не пишет в наше время. Но он себя не пиарит и не стремится публиковаться, хочет оставаться в мгновенном чувственном состоянии сам для себя. Я другой — мне нужна репрезентация, как поэтам Серебряного века.

Кстати, в последнее время я всё больше разочаровываюсь в футуризме. Мне всегда нравился Маяковский, но сейчас неинтересно его читать. Что он устроил нашей поэзии, так проехался, мама не горюй. Какой Верлен после «Вам!», Поль Валери после «Ленина»? Тяжело русскому поэту, странная планка теперь. Из-за этого и появились Евтушенки, Рождественские, Вознесенские, Асеевы, вся эта кодла, *****. И где они? Кто-нибудь читает сейчас их стихи? Очень сомневаюсь.

Арсений: Ну, Рождественский на школьных конкурсах чтецов вполне себе котируется.

Лёха: Да? Он, кстати, из них всех получше. По крайней мере, чем Евтушенко, это точно. Вы просто помните, как они читали свои стихи? Вставали такие романтичные — это всё у нас от Маяковского. Говорю вам, он по нашей поэзии проехался, *****, как танк.

Вот что такое большой талант! Другой вопрос, нужен ли был нашему русскому поэтическому нарративу такой талант? Хотя я очень его люблю и некоторые его тексты наизусть знаю. И что с этим делать?

Сергей: И что делать?

Лёха: И вот мы опять в XIX веке сидим, *****, в мире этики, где эстетика послана на***. Ты либо за этих, либо за тех — и плевать, что пишешь. Это и есть победа этики над эстетикой. А началось это с Чернышевского и Добролюбова: «Что нам делать дальше, как обустроить Россию». И понеслось! Лучше бы вы стихи писали и красотой мира занимались, а не этим говном, вот что я хочу сказать.

Этика — это жуткий зверь, который пользуется всеми возможными приёмами. Эстетика, она сама для себя, никому себя не навязывает.

Сергей: Вы пессимист?

Лёха: Оптимистический пессимист! Мне всё нравится. То есть я не против того, что всё *****! Скажу иначе: жизнь бессмысленна, и это круто. Если бы в ней был смысл, было бы страшно.

Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

Арсений: У вас есть фит с ярославскими панками из «ХОХМЫ». Как получилось эта коллаборация?

Лёха: Я вообще за музыкой не слежу, мне по*** на всех музыкантов. Они меня за****и, такие эгоистичные... С ними невозможно разговаривать, потому что вместо общения выслушиваешь какую-то самопроизвольную машину, которая давит на эффект.

Про «ХОХМУ» мне рассказал Рубль, и так я удивился: ни*** себе, в Ярославле такая о*****ая группа? Там же только Мамульки Бенд, по-моему. А когда они ещё мне предложили фит сделать... Саша просто написал привет, трали-вали. За месяц сделали трек, увиделись только на концерте. Прикольный опыт. Обычно всё равно общаюсь с людьми. Вот с «ШАРАМИ» вообще четыре минуты на песню потратили, сидя у меня дома.

Арсений: И с рэперами были фиты, с ЛСП, Букером. Рэперы вообще вас любят. Вот Слава КПСС в треке «Руслан Гительман» вопрошал: «Бог придумал Лёху Никонова для чего?»

Лёха: Он ещё в какой-то песне спел что-то, не помню.

Арсений: «Не об***рен, ведь я анти-Лёха Никонов». Ваш фанат, получается.

Лёха: Да вряд ли фанат, конечно. Слава КПСС мне очень нравится, самый поэтичный из рэперов. Я о****, когда услышал песню «Катафалка». Глубокая, эсхатологическая вещь. Респектнул ему лично, но, кажется, я ему не нравлюсь. Ну в общем, по тексту там всё за*****. И очень даже завидую, хотел бы я такой текст написать. Он, говорят, почти на ходу записывал, из фристайла взял. Не знаю, правда это или нет. Между правдой и мифом выбирай миф.

Арсений: История забывается, остаётся только миф.

Лёха: Я это проверял: снял видос, когда меня в дурку приняли, а когда выпустили, уже не говорил никому об этом. Все запомнили только то, что я в дурке, а не уход или приход в неё. Лёха Никонов и дурка. Вот это и есть миф.

Арсений: Пожалуй, вы сами стали мифической фигурой андеграунда. Как к этому относитесь?

Лёха: Как я могу судить? Поэт должен писать. Всё остальное — оркестровка. Но я не вижу ничего плохого в хорошей оркестровке.

Арсений: А известность — тоже оркестровка?

Лёха: В какие-то моменты жизни известность мешает просто ******. Пишешь стих и думаешь: «Я же Лёха Никонов, не могу написать *****». А стих говно... Пишешь следующий, вроде нормальный, выкладываешь. А потом сидишь с мыслью «***** выложил»? Но известность иногда помогает стиху родиться: сказал, что выложишь — надо делать.

Арсений: Стихи в «телеге» — это новая реальность или сборники ещё живы?

Лёха: Время, когда поэты мыслили сборниками, как в модерне и постмодерне, закончилось. Но я всё равно выпущу свой сборник, потому что привык так работать. Поэт должен выдавать стихи, это всё, что он него требуется. Во-первых, для себя, во-вторых, для публики.

В музыке очень похожая ситуация. Мы последний раз альбом выкладывали 2016-м. А сингл три месяца назад. У нас альбом готовый лежит, просто мы его сейчас выпустить не можем, такое время.

Арсений: Недавно выходил фильм про Пушкина. Представляете, про вас такое же снимут лет через сто?

Лёха: Сомневаюсь. Тяжело будет про меня снять в такой чопорной и пуританской, но непредсказуемой стране... Если это будет делать крейзи чувак типа Фассбиндера, тогда ради бога, я только за.

Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

Беседовали Арсений Дыбов и Сергей Калинин

Фото: Анна Фролова / «Яркуб»

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

Предстоящие выходные в Ярославской области вновь будут богаты на фестивали. Так, 5 июля мероприятия планируются в Рыбинском, Некрасовском, Мышкинском и Любимском округах, а также под Ярославлем в Карабихе.

Аэродром «Южный», что в посёлке Кстово Рыбинского округа, примет VII ежегодный авиационный фестиваль «Рыбинское небо». В программе — полёты самолётов, вертолётов, парапланов, авиамоделей, а также выставка необычной лётной техники и Кубок России по парашютному спорту. Перед гостями выступят в том числе чемпионы Европы и мира. Запланирована и «наземная» культурная программа — «Космический пикник», привязные подъёмы на тепловых аэростатах, ярмарка.

На «Усадьбе Добрынино» под Некрасовским впервые состоится гастрономический фестиваль «Родина сыра», посвящённый традиционным фермерским продуктам, сыроварению и народной культуре. В программе — экскурсии на козью ферму, квест, кулинарные мастер-классы, народные игры, концерты.

Отметят в предстоящие выходные и один из самых ярких и самобытных народных праздников — Ночь на Ивана Купалу. Праздник организуют на базе кемпинга и центра ремёсел «Мышгород». В программе — множество активностей, мастер-классы, водные развлечения и этнографическая зона с показом старинных обрядов.

Любим в четвёртый раз примет фестиваль «Шукшинские лавочки». В программе — выставка исторических фотографий, посвящённых традиционному чаепитию. Во время фестиваля в дар городу передадут уникальный самовар местных мастеров.

Наконец, музей-усадьба «Карабиха» 5 июля примет 58-й Всероссийский Некрасовский праздник поэзии, один из старейших литературных фестивалей России. В программе — мастер-классы, уличные спектакли, концерты, экскурсии, конкурсы, усадебные игры. Все желающие смогут попробовать свои силы в создании «Народной поэмы». Запланированы выступления специального гостя международного кинофестиваля «В кругу семьи», народного артиста России Валерия Баринова и актрисы Волковского театра Натальи Асанкиной.

Фото: пресс-служба правительства Ярославской области

0+

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

В среду, 21 мая, в ярославском клубе «Китайский лётчик Джао Да» состоится творческий вечер Лёхи Никонова — поэта, фронтмена групп «Последние Танки В Париже». Выступление приурочено к 30-летию его творческой деятельности.

«Тридцать лет назад меня вытащил на сцену один человек, и с тех пор я не могу её покинуть. Не знаю, кто в этом больше виноват, я или вы, если вообще уместно искать здесь виноватых, но лично мне всё нравится!» — написал Никонов в анонсе.

Концерт в Ярославле обещает стать ярким событием для поклонников современной поэзии и панк-рока.

А перед концертом советуем прочитать интервью с Лёхой на нашем сайте — раз и два.

18+

Поэт Лёха Никонов выступит в Ярославле с концертом в честь 30-летия творческой деятельности

Поэт Лёха Никонов выступит в Ярославле с концертом в честь 30-летия творческой деятельности

Вот уже десять лет в Ярославле издаётся литературный журнал «Причал». На страницах альманаха — произведения мало известных широкому кругу читателей ярославских писателей и поэтов.

В первом выпуске «Причал» обозначил свою задачу: «предоставить трибуну наиболее талантливым авторам из нашего региона» и «дать читателю представление о том, чем сегодня дышит разноцветное и многоголосое сообщество ярославских литераторов».

В печатном виде «Причал» просуществовал недолго. В 2014 году было напечатано два выпуска, а после журнал обосновался в сети.

Сейчас журналом руководит поэт, член правления ярославского отделения Союза писателей России Анатолий Павлович Смирнов. Автор пришёл в большую литературу давно: в 1977 году начал публиковать свои стихотворения в «Рыбинской правде», печатался в журналах «Смена», «Волга», «Русь», литературной газете «Очарованный странник» и ярославской периодике.

Со стороны кажется, что «тусовка» профессиональных литераторов — замкнутое сообщество для избранных. Но можно ли войти в этот круг, став автором «Причала», и чем сейчас живёт журнал? На эти темы «Яркуб» и побеседовал с Анатолием Павловичем. Мы поговорили о литературе, ярославских авторах и культурной жизни провинции.

Вручение медали «Василий Шукшин». На фото: Анатолий Смирнов, Сергей Хомутов

— Анатолий Павлович, для начала хотелось бы больше узнать о литературном альманахе «Причал». Расскажите, какие цели и задачи он ставит перед собой?

— Главная цель издания — дать возможность писателям найти своих читателей. Писателей в наше время много. Только в союзах, входящих в Ассоциацию союзов писателей и издателей России, 16 тысяч членов, а ещё есть тысячи авторов, являющихся членами других союзов писателей и не входящих в союзы, чьё творчество полностью или в отдельных произведениях имеет художественную ценность.

Конечно, есть «Стихи.Ру», «Проза.Ру», «Изба-читальня», где любой может публиковаться, но там читателями малоизвестного автора, а таких сейчас большинство, будут такие же авторы или знакомые. А настоящий читатель, о котором Анна Ахматова сказала так: «Лишь он неизменен и верен, поэта таинственный друг», — это тот, кто не относится к знакомым, ибо знакомые писателя оценивают в первую очередь как человека — друга или врага, и не является автором, ибо авторы всегда смотрят с точки зрения своего творчества.

— Пожалуй, главный вопрос — в эпоху социальных сетей есть ли будущее у литературных журналов? Считаете ли Вы, что они по-прежнему актуальны?

— Не только читатели, но и большинство писателей не понимают, что мы вступили в новую литературную эпоху. Автор великого «Слова о полку Игореве» предваряет повествование тем, что будет вести его не по замышлению Бояна, который сам «своя вещиа пръсты на живая струны въскладаше; они же сами княземъ славу рокотаху.» Автор «Слова» понимает, что Боян был автор-исполнитель, что для того, чтобы послушать творимые им произведения, его нужно было привезти в Киев, в Переславль, в Ростов, в Новгород-Северский или какой другой княжеский город, ибо произведение и его носитель были одним целым, а теперь носителем текста становится книга. Это принципиальная разница, когда произведение слушается автором или сказителем и читается как книга, требуется другая стилистика.

С появлением интернета тексты оторвались и от книг, теперь большинство их размещено в виртуальном мире, на серверах ресурсов. Причём они здесь стоят не так, как в библиотеке, а рядом с художественными и документальными фильмами — профессиональными и любительскими, рядом с лекциями учёных и псевдоучёных, рядом с фотокопиями картин всех галерей, рядом с аудиозаписями, наконец, рядом с миллиардами постов в соцсетях, среди которых есть очень умные и интересные.

И теперь, как автор «Слова...» выработал новый по сравнению с Бояном художественный язык повествования, требуется нечто новое в литературных стилях. А проверяется на ценность это новое как раз публикациями, для которых более всего возможностей дают сайты, в том числе и издательств с электронными книгами. В США, по статистике, уже треть продаж книг приходится на электронные варианты, а в России это не более пяти процентов. Когда значительное количество писателей научится создавать тексты, способные конкурировать с другими сферами интернет-информации, когда литература станет способной конкурировать с роликами на YouTube, постами «ВКонтакте» и другими ресурсами, тогда будут актуальны и литературные журналы.

— Какова политика «Причала»? Это журнал отдельного сегмента литературы или здесь можно увидеть разные по стилю и духу произведения?

— Единственный критерий отбора для публикации — наличие художественной ценности и творческой оригинальности. Единственное ограничение — присутствие в произведениях унижений каких-либо этнических, религиозных или социальных страт.

— У «Причала» сформировался костяк авторов или вы всегда открыты к сотрудничеству с новыми именами? Могут ли молодые писатели и поэты попробовать опубликоваться у вас?

— Есть известные авторы, которые регулярно присылают нам свои произведения. Но журнал открыт для всех, мы не ограничиваемся, как некоторые издания, следованием одной идеологии и какой-либо определённой литературной методологией и стилистикой.

Не только читатели, но и большинство писателей не понимают, что мы вступили в новую литературную эпоху

— Раньше литературные журналы читала вся интеллигенция, они были очень популярны. А кто сейчас читатель литжурналов?

— Существует статистическое наблюдение за читателями ВЦИОМ. Последнее мне попадалось на глаза в феврале 2022 года. Если перевести его из процентов в жителей России, то четыре и более книги в месяц в жанре художественной прозы читают шесть миллионов человек, в жанре поэзии — 500 тысяч человек. Вероятно, они и есть основная аудитория литжурналов. «Причал» читают более всего жители Москвы и Московской области, потом Ярославской и Санкт-Петербурга с Ленинградской областью.

О том, почему читателей стало меньше, чем в советские времена, я частично уже ответил. Второй главной причиной, по моему мнению, является то, что большинство писателей советских времён обманули читателей. Обманули все лагеря. Те, кто ратовал за построение коммунизма, обманули по причине того, что партия его строителей, в отличие от Компартии Китая, деградировала, привела страну к реставрации дикого капитализма, и вся литература, обслуживавшая её идеологию, стала пшиком. Либеральные писатели, уверявшие, что с демократией мы станем жить намного лучше, тоже обманули: большинство людей стали жить хуже. Почвенники, твердившие, что главное — вернуть землю крестьянам, обманули по скудомыслию: колхозную землю раздали, а получившие продали её по десять долларов за гектар. И те, кто умнее и энергичнее, сбежали в города, а те, кто поглупее, деньги пропили и стали перебиваться случайными заработками. Ведь к земле, чтобы труд был производительным и продукция конкурентоспособной, теперь, кроме лошади да плуга, как это было при царе, нужна ещё техника на пару миллионов долларов.

Сравните эти заблуждения с тем, как верно видели будущее наши классики. Лермонтов за 80 лет до великой русской революции написал: «Настанет год, России чёрный год, когда царей корона упадёт», а Достоевский за полвека до Гражданской войны показал в «Бесах» всю подноготную и либералов, организовавших на деньги Антанты белые армии, и всевозможных троцкистов, анархистов и прочих «демонов революции».

Однажды, в 2021 году, один из выпусков журнала обрёл физическое воплощение

— Существует ли сейчас в Ярославле единое литературное пространство? Таковым, к примеру, предполагался журнал «Мера», но просуществовал он не так долго.

— Единое литературное пространство существует и все писатели, которым оно нужно, присутствуют в нём, независимо от членства или не членства в каком-либо союзе. Встречаются на мероприятиях, литературных праздниках, поддерживают неформальное общение. Ну а о тех, кто не хочет в нём присутствовать, можно сказать, что им это не требуется.

— Когда-то у главреда «Знамени» Сергея Чупринина спрашивали, есть ли у журнала, выходящего в провинции, преимущества перед столичным периодическим изданием. Как бы Вы ответили на такой вопрос?

— Преимуществ нет. Напротив, у столичного издания есть преимущества, потому что, согласно статистике, в Москве и Санкт-Петербурге четыре и более книги в месяц читают 24% жителей, в городах-миллионниках — 16%, в городах уровня Ярославля — 12%, в райцентрах типа Рыбинска или Ростова — 8%, на селе — 4%. В столицах больше читателей, более высок их культурный уровень, неслучайно и у «Причала» большинство читателей из Москвы и Московской области.

— Этот год — необычайно тяжёлый для культурной жизни города. Не стало Владимира Воронцова, Юлиана Надеждина, Юрия Ваксмана... На Ваш взгляд, как уход видных деятелей отразится на культурной жизни Ярославля и региона?

— Уход каждого заметного человека что-то отнимает от культуры, но таков порядок жизни: каждый рождённый должен умереть. На место ушедших всегда приходят новые деятели, представители более молодого поколения, которые приносят новые смыслы и краски в культуру. Если ушедшие создали что-то имеющее долговременную ценность, оно никуда не уйдёт, как сказал Пушкин: «...душа в заветной лире Мой прах переживёт и тленья убежит».

— Считаете ли Вы, что произведения должны проходить через редактора или рецензента, который скажет, что это достойно публикации. Сейчас же существует феномен сетевой поэзии, авторы сразу выкладывают стихотворения и вполне хорошо себя чувствуют в пределах своих групп.

— По наблюдениям за современной литературой у меня сложилось мнение, что у нас есть 3,5-4 тысячи поэтов и 1-1,2 тысячи прозаиков, которые умеют доводить свои произведения до нужного качества без редактора.

Всем остальным редактор не помешает, а даже поможет. В том случае, если у него есть достойный уровень профессионализма, если он умеет понять автора, встать на точку зрения его смыслов, его стилистики, а не будет навязывать свои. Такой уровень профессионализма в первую очередь определяется развитостью художественного вкуса редактора, что в то время, когда я учился, прививал своим студентам Московский литературный институт им. Горького. Поэтому и сейчас с выпускниками этого института легче работать, они понимают смысл тех замечаний, которые им могут быть предъявлены. Они могут с ними не соглашаться и представлять свои аргументы, в таком случае в ходе плодотворной дискуссии находится согласие. Хотя меня переубедить трудно, потому что я в своих суждениях опираюсь на выводы Бориса Эйхенбаума, Виктора Жирмунского, Виктора Шкловского, Романа Якобсона, Юрия Тынянова, Юрия Лотмана, Лидии Гинзбург, Вадима Кожинова, Фёдора Достоевского, Ивана Бунина, Александа Блока, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Николая Заболоцкого и других классиков.

С особой благодарностью всегда вспоминаю ушедшую из жизни в ноябре 2021 года замечательного литературоведа Мариэтту Чудакову, которая вела у нас семинар по текущей советской литературе и научила умению беспристрастно оценивать и понимать прозу. Конечно, литинститут не единственное место, где воспитывается вкус. Его прививают и хорошие литературные объединения с высококвалифицированными руководителями, подобные литобъединению МГУ, и неформальное общение, которому прежде всего обязаны своим развитием и Владимир Маяковский, и Сергей Есенин.

Если ушедшие создали что-то имеющее долговременную ценность, оно никуда не уйдёт.

— Что Вы думаете о современной литературе? Исходя из последних публикаций «Причала», какие тенденции и направления сейчас наиболее популярны?

— Современная литература, во всяком случае, её обнадёживающая часть, находится в поиске новых форм и смыслов без отрыва от классики, к которой уже относится творчество и многих писателей эпохи модернизма. Часть имён я назвал, но несомненно, классиками стали и Даниил Хармс, и Михаил Булгаков, и Андрей Платонов, и Владимир Набоков, и Николай Рубцов. Вскоре, возможно, к ним причислят Иосифа Бродского, Юрия Кузнецова, Василия Белова. Ещё есть несколько десятков авторов второго эшелона, чьи поиски тоже очень интересны. Но пока в прозе наиболее привлекает читателей фантастика различного типа, сюрреализм и постмодернизм в духе Пелевина. В поэзии же больше всего читают авторов, получивших известность в советское время.

— Каких ярославских авторов Вы могли порекомендовать человеку, малознакомому с локальной литературой?

— Из поэтов мог бы порекомендовать познакомиться с творчеством Сергея Хомутова, Леонида Советникова, Евгения Чеканова, Александра Белякова, Софии Максимычевой, Ольги Коробковой, Надежды Папорковой, Елены Ивахненко, Юлии Зайцевой, Александра Рыжкова. Из прозаиков — Евгения Кузнецова, Алексея Серова, Ильи Карамышева, Евгения Долматовича, Мамеда Халилова, последний и поэт хороший. Это разные по стилистике и создаваемым художественным мирам авторы, но в их творчестве есть то, что называют живой правдой жизни.

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».В Ярославле ушёл из жизни известный журналист и поэт Вячеслав Ковальков. Об этом сообщили коллеги Вячеслава.

В советские годы он окончил местный политехнический институт, работал на железной дороге, лаборантом, инженером-технологом. Однако в 1990-е годы пришёл в журналистику, где нашёл себя. Работал в заводских газетах, областных изданиях «Губернские вести» и «Золотое кольцо», региональном телевидении. Является автором сборников стихов «Барышне в альбом» и «По волне моей». Ранее входил в Союз писателей России и возглавлял местное отделение. Член Союза журналистов России, «Литературного сообщества писателей России».

Кроме того, с детства Вячеслав серьёзно занимался боксом, имел спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Причём в зал ходил до последнего. До последних своих дней оставался и в журналистике, являясь главным редактором газеты «Караван-Рос».

Вячеслава Ковалькова не стало 10 июля на 63-м году жизни.

Фото: соцсети

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

- Театральная одиссея: интервью с автором романа «Окаянные гастроли» Ольгой Чередниченко

- Поэзия — это крик, который не дали выкрикнуть (18+)

- Американский журналист Джон Вароли: «Русофобия в США началась после первой победы Трампа»

- Ярославская группа «Боль проч боль» и её «Счастье»

- Двигатели цифровизации. Ярославцам рассказали, как сегодня можно экономить на услугах связи

- Ирина Ширшова: «Культура — это фундамент для будущего»

- История книжной лавки Юрия Швецова: интервью с основателем

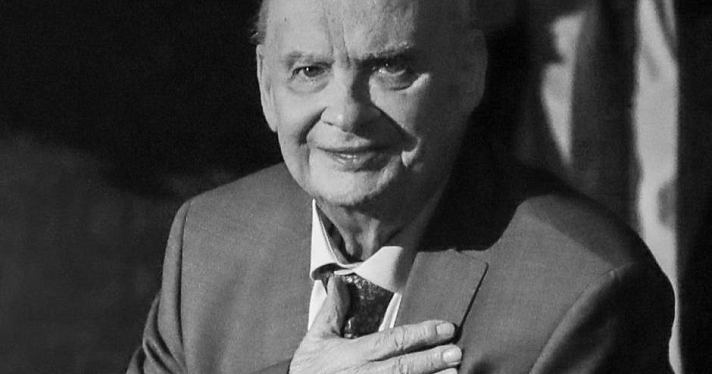

В возрасте 88 лет скончался известный ярославский журналист и поэт Юлиан Надеждин. Об этом сообщили в Союзе журналистов Ярославской области.

Юлиан Надеждин — выпускник факультета журналистики МГУ, начинал работать в пермских СМИ. В 1984 году вместе с семьёй переехал в Ярославль, где до 2012 года писал для газеты «Северный край».

«Нередко его материалы становились открытием — новых имён, неизвестных доселе фактов, исторических эпизодов. Не боялся Юлиан Фёдорович и острых тем, вставая на защиту культурного наследия, конкретных людей и принципов. Он был настоящим журналистом, для которого не существовало никаких преград, если нужно было подготовить интересный, уникальный материал, как, например, его беседы с великими режиссёром Андреем Тарковским или балетмейстером Юрием Григоровичем! И даже в напряжённые редакционные будни Юлиан Надеждин не забывал о поэзии», — рассказали коллеги Надеждина.

В нулевые годы в Ярославле и Рыбинске вышли три книги Надеждина «Бикфордов шнур», «Далее везде» и «Рисунок углём». Он был победителем многих городских, региональных и общероссийских конкурсов профессиональной журналистики.

Прощание с Юлианом Надеждиным состоится 31 мая в 11:00 в ритуальном зале «Некрополь» (Ярославль, Загородный сад, 11).

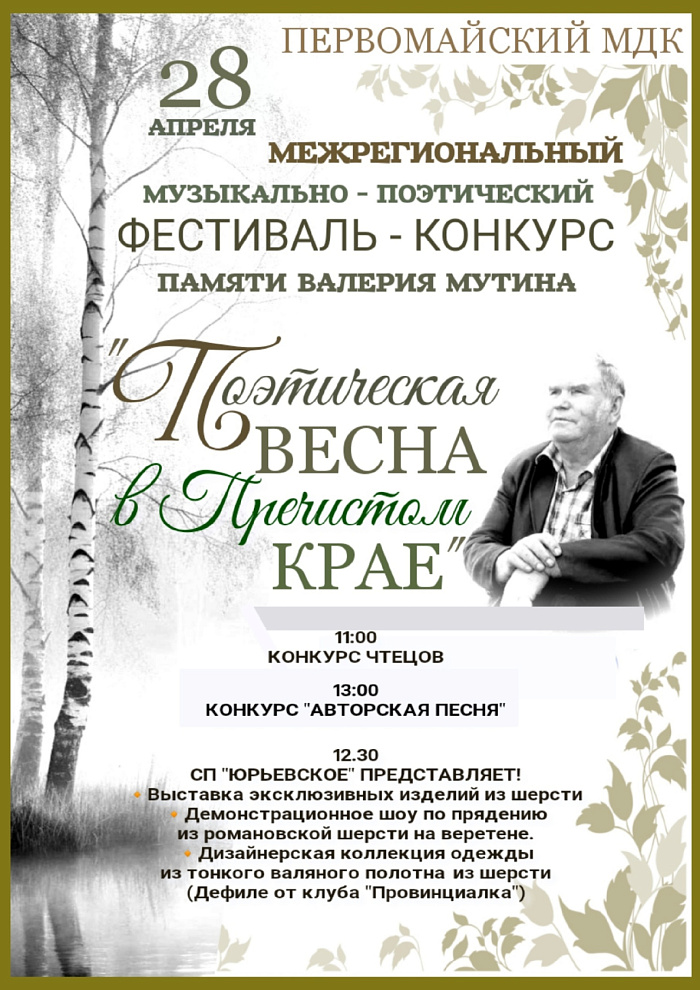

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».28 апреля в Первомайском районе состоится межрегиональный музыкально-поэтический фестиваль-конкурс памяти Валерия Мутина «Поэтическая весна в Пречистом крае». На мероприятии выступят чтецы и исполнители авторской песни.

Также к фестивалю присоединится сельхозпредприятие «Юрьевское», которое проведёт творческую встречу с командой проекта «Юрьевский чудо-войлок — гордость Ярославского края».

Мастерицы расскажут о мероприятиях грантового проекта, а также откроют запись на мастер-классы для желающих обучиться технологии валяния и прядения из шерсти романовской овцы.

0+

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».В центре Ярославля бесплатно раздадут книги. 6 октября на улице Кирова пройдет уже ставшая традиционной акция.

Ежегодную акцию «Читать — модно» совместно проводят управление по молодежной политике мэрии города Ярославля и областная библиотека имени Некрасова. Улица Кирова станет поистине литературной: помимо раздачи книг, здесь организуют площадку «Открытый микрофон». На ней любой желающий сможет прочесть стихотворение собственного сочинения или произведение любимого автора.

Сообщается, что на площадке буккроссинга от библиотеки Н. А. Некрасова участники смогут забрать понравившуюся книгу совершенно бесплатно. Также волонтеры будут узнавать у жителей и гостей города об их литературных предпочтениях.

Акция начнется в 16 часов.

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

Мэр Ярославля Артем Молчанов выразил соболезнования Александре Николаевне Пахмутовой и близким поэта Николая Добронравова. Поэта-песенника, актера, лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола не стало вечером в субботу, 16 сентября.

«Нежность», «Надежда», «Как молоды мы были», «Птица счастья завтрашнего дня», «Трус не играет в хоккей», а также композиции Олимпиады-80 — лишь малая часть песен, для которых Николай Николаевич писал стихи.

Однако творчество Николая Добронравова было неразрывно связано и с Ярославлем. Так, в тандеме с супругой Александрой Пахмутовой Николай Николаевич создал гимн Ярославля — «Город-князь».

Вообще, Николай Добронравов, как и его супруга, были частыми гостями Ярославля и даже не раз заявляли о своей любви к городу на Волге. В 2010 году они вместе в качестве почетных гостей сажали деревья в новеньком парке 1000-летия, в те же праздничные дни принимали участие в творческой программе в театре имени Волкова. А однажды в День города Ярославля даже попали в аварию и оказались в соловьевской больнице, где врачи успешно оказали им помощь. В 2017 году Николая Добронравова и его супругу наградили Знаками отличия «За заслуги перед городом Ярославлем».

«Приношу свои искренние соболезнования Александре Николаевне и близким поэта!» — написал ярославский градоначальник в своих социальных сетях.

Николай Добронравов ушел из жизни около восьми вечера субботы, 16 сентября, находясь в госпитале. На следующий день скорбная весть разлетелась по стране.

Николаю Добронравову было 94.

Фото: Артем Молчанов / Telegram, видео: архив телеканала «Россия»

Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».

Анель Милинская — поэтесса из Ярославля, которая публикует свое творчество в социальных сетях и выступает на открытых микрофонах. В ее группе «агрессивные стишки анель милинской» 400 подписчиков. А не так давно она на фестивале «Ярославцы все красавцы» в музее-заповеднике читала свои стихотворения и исполнила авторскую песню. Анель всего 18 лет, а она уже известна в узких литературных кругах города.

Мы встретились с молодой поэтессой и поговорили о первых шагах в литературу, об отношении к современной поэзии и искусству, неприглядных уголках нашей жизни, вдохновении, творческом кризисе и андеграунде.

О современном искусстве и поэзии

— Ты поэт или поэтесса?

— Я поэтесса. Я не Цветаева и не Ахматова, чтоб выпендриваться и говорить «не называйте меня поэтессой, называйте меня поэтом». Слово «поэтесса» мне больше нравится, с точки зрения благозвучия оцениваю, оно такое игристое. Если меня кто-то назовет поэтом, мне слух это не режет, но я сама себя называю поэтесса Анель Милинская.

— Ты выкладываешь свои стихотворения во «ВКонтакте», для этого даже существует термин «сетевая поэзия». И многие с пренебрежением относятся к сетевой литературе, особенно к поэзии. Ведутся целые дискуссии, был круглый стол с авторами и литературоведами. Что скажешь по этому поводу, насчет пренебрежения?

— Начнем тогда плавно с меня. Я выкладываю не только «Вконтакте», я еще и в «Инстаграме»* (признан экстремистской организацией на территории РФ. — Прим. ред.). А почему? Я пишу с раннего детства. Начала выкладывать именно потому, что поняла, что мне это нравится, я хочу более профессионально сделать, позиционировать себя. Я банально не знала, где начать, куда выкладывать. Первое, что мне пришло в голову — у меня много друзей «ВКонтакте». И, как мне показалось, продвигаться легче будет именно там, рекламу покупать и так далее, если в далекое будущее смотреть. Поэтому я создала группу.

А про дискуссию по поводу сетевых поэтов — я не понимаю этого. Я, честно, слышу это первый раз, но могу сказать лишь одно: если люди оценивают качество продукта исключительно из того, откуда он исходит, а не оценивают его содержание, то эти люди с большой натяжкой называют себя литературоведами. Допустим, если бы Маяковский или Мандельштам жили в наше время и начали бы выкладывать те же стихи, но только во «ВКонтакте», они от этого бы хуже стали?

— У тех, кто против, понимаешь, главный аргумент такой, что вот с интернетом все стало доступнее, в него пришло много людей. Из-за этого много людей приходят в литературу, они не проходят качественный отбор.

— Качественный отбор люди проходят. Когда не было интернета, определенная прослойка людей, которых оценивали как бездарных, которые писали посредственность... Не буду говорить опрометчиво, кто и что писал, не буду тыкать пальцем, но все равно такие люди всегда были... И будут. И вопрос, печатаются ли они в сборниках или они выкладываются в интернете? Время расставит по своим правилам, кто чего заслуживает по итогу.

Что плохого в том, что поэт может сразу опубликоваться? Все равно ты долго не получаешь признания, тебе нужно везде проявлять себя, везде выступать, постоянно цепляться за каждую возможность, продвигать себя — я даже не знаю, что хуже. Я с ними категорически не согласна. Наверное, те люди сами так не публиковались, поэтому судят со стороны так опрометчиво. Я их понимаю и на них не злюсь.

— Ругают сетевую литературу, ругают и современное искусство. Говорят, художник кому-то что-то должен. Поэт, художник слова, он должен что-то кому-то? Ты чувствуешь, так сказать, свой долг перед народом? (смеемся)

— Ну, перед народом... Пока народ обо мне не знает в большой массе, меня знает человек 800, дай бог...

Смотри, чувство долга у человека появляется из личных соображений и пониманий этого мира. Конечно, мне говорят, что я должна писать в своих песнях и стихах что-то более позитивное. Но я уже прошла тот момент, отвязала от себя все долговые ниточки и понимаю, что никому ничего не должна. Единственный мой долг — делать искренне то, что во мне действительно есть. Если я начну писать, чтобы просто писать, заполнять бумагу, тогда я предам и себя, и тех людей, которые искренне ждут того, что я им обычно приношу, то есть себя. В поэтической форме, в форме песен, в форме очерков — не важно. Они получат плацебо, ненаполненное ничем, у них есть все права сказать мне: «Анель Милинская, до свидания, зачем нам такое?»

К современному искусству какие вопросы? Что вы должны? Придерживаться классики или...?

— Я думаю, тут идет разговор больше о смысловой наполняющей и том, что художники, писатели, должны нести в своих произведениях мораль. В современном искусстве этого нет, потому что с 90-х в литературе началась чернуха жесткая, очень много ее критиковали за это. Появлялись произведения про детские лагеря, общественность их не принимала, а вот чего-нибудь светлого, где какая-нибудь мораль выводится, как у того же Пушкина, стало меньше, и ругают за это. Как раз общественность, а не критики.

— Ругать поэтов за то, что они начали писать в основном что-то мрачное — это очень странно. Поэты лишь проецируют реальность, они являются показателями общества. Все творческие люди реагируют на мир творчеством. Как мир им дает такой толчок, так они по инерции будут писать.

Мы, наверное, понимаем все, что мы живем в очень непростое время. Особенно 90-е и 00-е, когда мрачина начала накатывать. Не соглашусь, что она не существовала во времена Пушкина. Извините, XIX век — это и Достоевский. Рассказы про дворы Петербурга, про работу проституткой, чтоб семья выжила, а кто-то повесился, потому что его изнасиловали — не пышет красками. Вдобавок у Пушкина тоже есть мрачные произведения, если в детали уйти, там можно полысеть и поседеть сразу же.

Современное общество такой дает отклик. Сложное время у нас, удивительное, есть множество позитивных произведений... Не соглашусь, вопрос в том — на что обращать внимание.

— Но тот же Достоевский с его проститутками и неприглядным Петербургом. Его «Преступление и наказание» в конечном итоге все равно несет в себе христианские ценности, христианскую мораль.

— Ты вот сказал про лагеря, мне почему-то вспомнился «Архипелаг ГУЛАГ», «Один день Ивана Денисовича» или «Котлован» Платонова. Они мрачные просто до ужаса. При этом они не несут в себе посыл, просто он не так явен, как то, что вот в конце главный герой становится христианином. Это критика общества и показатель силы души человеческой, как человек остается человеком. «Один день Ивана Денисовича», там нет хэппи-энда, где к нему приехала его пассия, и они вместе начали преисполняться святыми писаниями. Такого нет, но он остался человеком.

Я считаю, что каждый оценивает со своей стороны. Если человек не хочет признавать, что в мире такое есть, он этого и не увидит. Часто критикуют современное искусство, что это одна грязь, но, если человек так будет думать, он не найдет позитивного ничего. Его можно только пожалеть, что он живет в такой жуткой реальности.

— Как думаешь, где проходит грань между зарифмованными строками и именно поэзией? Как вдохнуть жизнь в строки?

— Недавно у нас такая дискуссия возникла с моим очень талантливым и хорошим другом. Мы ходили на выставку наших друзей, они читали свои стихи. Они себя позиционируют как людей творческих, одухотворенных, что им вообще плевать на рифмы, строки и так далее. Допустим, это авангард, хорошо. Там был очень хороший поэт авангардист, невероятные стихи читал. Но слушаешь, и при этом как-то это все попахивает пустотой. Ты про это имеешь в виду, когда оно кажется тебе пустым? Я никогда не говорю об этом поэтам в лицо. Я могу сказать, что мне не понравилось, но сказать, что это пустышка — не скажу, это невероятно обидно. Мне кажется, что графоманию можно почувствовать, когда из пальца высосано. Или критику мира, когда она с претензией на проповедь всеобщую, когда человек себя ставит как учителя: «Вы все плохие, а я Д’Артаньян». Этот момент наступает, когда человек не вкладывает никаких личных искренних порывов, когда в нем нет порыва, это можно как пустое воспринять. Когда он есть — это чувствуется.

— Почему тоска стала основополагающим мотивом в русской литературе?

— Над этим вопросом бьется множество умов, талантливее моего. Но я этот вопрос тоже всегда отмечала. Мне кажется, это наше индивидуальное восприятие, поскольку то, что написано нашими великими предками, оно всегда имело запашок тоски. Даже сейчас мы с тобой сидим, там вот молодые люди сидят, смотришь на них, вроде они веселятся, но при этом пытаются подошву ботинка оторвать, чтобы нормально дальше пойти... Что-то есть в этом исключительно русское.

Наш климат, наша история, наше особое отношение к душевным посиделкам на кухне... У меня много знакомых из других стран. Они отмечают специфику русских людей, задумчивость, молчаливость с пребыванием во внутреннем мире, когда ты наедине с собой анализируешь все. Тот же Пушкин:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;

Шумит Арагва предо мною.

Мне грустно и легко; печаль моя светла;

Печаль моя полна тобою...

Такая светлая печаль всегда присуща человеку. Он сидит, преисполняется природой и чувством, что сердце горит вновь от того, что не любить оно не может. Светлая печаль, что-то исключительно внутреннее, то, что мы осознаем, культивируем, и оно в нас развивается.

— Век золотой, серебряной, какой сейчас?

— Как у меня написано в описании группы, «поэт хрустального века в бабкином шкафчике-стенке». Я называю наш век хрустальным. Невероятно хрупкий, на грани реальности и нереальности, переходный, невероятно сложный. Мне кажется, человечество стоит на перепутье очень большом — пойти дальше по пути деструктива, либо пойти по пути развития.

Наш век сейчас невероятно хрупкий, и грязными руками его трогать нельзя, потому что иначе все мы получим по заслугам.

— Получается, что у людей зыбкая почва под ногами. И существует же и, наверное, в твоем творчестве попытка осмыслить, что происходит вокруг, и найти какую-то опору, чтобы устоять на этой почве. Это дух этого времени?

— Мне кажется, я почву нащупала и понимаю, что очень много людей сейчас вокруг ее тоже нащупали. Меня осознанность в людях очень и очень радует. Эта почва в себе находится. Прежде всего, разбираться в своих проблемах, призывать к осознанности то, что люди стали чаще задумываться о том, а почему я так делал? Может, мне нужны какие-то консультации специалистов? Обращаются к психотерапевту, психологу. Люди пытаются разобраться в себе, чтобы быть уверенными, понимают, что только они у себя есть. И я эту почву под ногами тоже нащупала, что исключительно в себе опоры. Мир будет меняться как угодно, но у тебя всегда будешь ты.

О творческом пути, материях поэзии и источниках вдохновения

— Ты сказала, что начала писать с раннего детства. Расскажи о своем пути в литературу и поэзию?

— Я любила в детстве рассказы придумывать на ходу, мама с бабушкой включали диктофон и записывали это. Я занималась в музыкалке, играла на фортепиано и виолончели, пыталась писать для них музыку свою, что-то придумывать. Потом во втором классе пошла литература посерьезнее, стала учить стихи. Я думаю: а это же интересно! Там Пушкин, там травка зеленеет, там «Навстречу северной Авроры». Что, если мне так попробовать? Попыталась что-то первое писать подражая. Потом я думаю: есть какие-то пейзажи, надо их попробовать описать в рифму. И вот так к чему-то более серьезному начала переходить.

Потом был литературный кружок «Парабола» в Некрасовской библиотеке, известный в узких литературных кругах. Не сказать, что я занималась там, сначала ходила, потому что мама следила, а потом стала оттуда планомерно сбегать. Далее это все стало становиться серьезнее, все больше заполняло меня и становилось более неотъемлемой частью моей жизни.

Лет в 14-15 я создала свою группу. За три-четыре года я поняла, что это моя профессиональная деятельность. Когда я начала публиковаться, я уже пыталась позиционировать себя как поэтесса. Первые стихи — это курам на смех, не меньше. Такая прелесть, такие они наивные, красивые, милые, очень их люблю и ценю! Очень люблю ту себя, которая их писала, такая вся солнечная, юная, хорошая.

Последние года два я занимаюсь постоянно выступлениями и позиционирую себя одновременно как музыкант и как поэт. Примерно такой путь. Он еще будет долго, надеюсь, развиваться, дальше стелиться эта дорожка, поэтому интересно, чем это все закончится.

— Давай поговорим о твоих живых выступлениях. Как понимаю, ты же выступаешь в основном на небольших, камерных квартирниках?

— Но почему? Есть мероприятия разные, но в основном да, я выступаю на открытых микрофонах, квартирниках. Сама их организовывала несколько раз, у нас был такой опыт с творческой группой. Недавно я выступала в нашем музее-заповеднике. Не сказать, что мероприятие супер-огромное, на которое вся область приехала, но людей было очень много. Я была на поэтической площадке, читала стихи и пела, чтоб заполнить время. Это было для меня большим мероприятием, ну и гонорар тоже был большим.

— Насчет гонорара. Ты уже зарабатываешь своей поэзией?

— Это заработком, конечно, назвать смешно, но иногда что-то есть, иногда что-то нет, потому что я выступаю у своих знакомых. Они говорят: «Мы тебе рекламу, а ты у нас выступи», я говорю, что реклама лучше, чем деньги.

— Фестиваль «Ярославцы все красавцы» — официальное мероприятие. Каково выходить из андеграунда?

— Из андеграунда я не вышла, я принесла его с собой. Единственное, что меня смутило на таком мероприятий — очень много пар с детьми, семьи. Дети там самые разные. 14-15 лет — это близко к моей аудитории, но там были и детишки лет 8-10. Конечно, я понимаю, что все дети абсолютно разные, допустим, я уже в десять лет преисполнялась «Мастером и Маргаритой». Они меня стоят и слушают, меня это больше всего смущало, потому что у меня есть строчки достаточно резкие, мрачные достаточно. Когда я пою «иконы плывут по паркету соседей», и девочка пяти лет стоит качает головой в такт песне — хотела смеяться дико. Я смотрела на ее родителей — тоже в восторге. Думаю, раз все довольны, меня никто не отругает. У меня в поэзии и в песнях, в отличие от моей повседневной жизни, мата нет. Я матерюсь как сапожник только в обыденности.

— Ты занималась в музыкалке, получается, что поэзия и музыка у тебя в жизни с детства шли параллельно. У тебя есть песня под гитару, в группе видео, где за фортепиано читаешь свои стихотворения. Почему ты решила переложить стихи на музыку, решила соединить эти два занятия?

— Я их не соединяю. Они всегда были в моей жизни. Музыка у меня с самого рождения всегда была, потому что у меня мама музыкантка, музыкального образования не имеет, она художница, но фортепиано в квартире звучало всегда. С детства меня сажали за него, что-то показывали, и это всегда было частью меня. Меня это напоминало с самого рождения, новорожденную клали к фортепиано и играли мне что-нибудь.

Я не соединяла это, поэзия всегда идет отдельно, музыка отдельно. Но иногда бывает, думаю: «О, этот текст стихотворения, к нему подойдет эта мелодия». И оно само склеивается. Я даже себя не люблю позиционировать как поэтесса, музыкантка, потому что это все определение. Я считаю, что определение — это равно ограничения.

Я человек творческий, который просто творит в любых проявлениях. Я почувствую то, что я через танец хочу проявлять — я начну танцевать. Одно время я писала картины, последние четыре месяца я ничего не пишу, не идет. Это все об одном — разные интерпретации моих внутренних состояний, мыслей, наблюдений.

«Свечение»

— А что ты сама слушаешь? Жанр музыки, исполнитель, группа?

— У меня нет любимого жанра. Я безумно люблю классическую музыку, психоделический рок и одновременно могу послушать Боярского, что мне в этом случае сказать? Я могу назвать любимых артистов. «Depeche Mode», «Pink Floyd», «Сплин», Земфира и Хаски.

— В группе ты упоминаешь творческий кризис. Как ты с ним справилась?

— Ко мне, выбив с ноги дверь в квартиру, зашла муза и сказала: «Знаешь, мы с тобой давно не виделись, а давай-ка я у тебя посижу, чаю попьем», подлила мне в чай коньяк. И я опьянела от того, что она ко мне снова вернулась, и начала строчить дальше.

Сейчас... То ли она где-то рядом ходит, мы с ней не пересекаемся, то ли она рядом с нами, но пока она далеко от меня. Творческий кризис регулярно. Когда они слишком затяжные, я понимаю, мне в группу выложить нечего, она стоит. Когда группа стоит, люди начинают отписываться. Я посижу, подумаю, дайте мне время, я хоть что-нибудь, какой-нибудь актив стараюсь сделать. Кстати, как раз-таки чем сложнее быть сетевым поэтом.

— О влиянии на твое творчество, твоих источниках вдохновения. Что и кто на тебя влияют?

— На мое творчество влияет мироздание в целом. Я не контролирую, когда я вдохновляюсь. Любой творческий человек меня, наверное, поймет. Когда ты вдохновение ловишь, оно как будто откуда-то сверху приходит. Ты можешь быть в какой-то момент жизни настолько наполнен, у тебя столько мыслей, но ты садишься писать... Но не идет у тебя и все, все не идет никак.

Что меня вдохновляет? Если конкретизировать мой ответ, то это люди вокруг. Потому что, прежде всего, вдохновляюсь людьми, их состояниями, словами, я их тонко умею цеплять, перекладывать их через себя и через свою призму. И выпускаю это в творческом формате. Это как обложка «Пинк Флойд», где луч распространяется в радужный спектр. Вот так же можно объяснить.

Отголоски, наверное, можно найти в творчестве моем тех поэтов и писателей, которых я люблю. Из русских это однозначно Маяковский, которого многие находят в моих стихотворениях, Борис Рыжий и Иосиф Бродский немного мелькает.

— Это правда. Про аудиторию тогда затронули. Расскажи о признании публики. Для тебя это важно?

— Конечно. Но я поправлю немножечко тогда формулировку. Мне не столь важно признание себя, сколько признание моего творчества. Мое творчество — это мое детище, которое я вынашиваю, которым я страдаю, которым дышу, пишу, и поэтому я его люблю всей своей душой.

— А кто твоя аудитория?

— Если смотреть по статистике группы «ВКонтакте», мальчиков и девочек поровну. На мое удивление я всегда считала, что я именно на женскую аудиторию, потому что такие эмоциональные страдания. Мужчины не любят показывать то, что им такое нравится в большинстве своем. Ну, видимо, я окружила себя и к моему творчеству подтянулись люди, которые отошли от этих стереотипов, люди свободные, и они открыто могут это почувствовать.

Возрастная категория от 20 до 35 — самая распространенная. И поэтому сфера деятельности самая разная. Но именно в массе своей художники творцы тоже, потому что в этой среде я варюсь, в этой среде я выступаю, оттуда в основном я и выдергиваю своего слушателя.

— Чем ты занимаешься помимо поэзии, музыки, живописи?

— Я педагог по вокалу. И по моему лицу, наверное, заметно, чем я сейчас занимаюсь. Я пирсер, это тоже мой источник дохода некий. Это тоже искусство, которое я обожаю и люблю всей душой. Это то, чем я бы захотела заниматься на постоянной основе. Даже если я, допустим, приобрету более чем локальную по Ярославлю известность, то это то, чем я хотела продолжать заниматься, потому что мне доставляет искреннее удовольствие.

— Анель Милинская — псевдоним или это настоящее твое имя?

— Мое истинное имя, но не паспортное. Я могу рассказать, как оно на меня снизошло, так скажем. Я шла и думала: «Ну, вот не мое имя, которое у меня в паспорте, я никогда его не воспринимала как свое. Это как будто пришили ко мне...». И я не знаю, услышала ли я ушами или кого-то позвали, кто-то крикнул сзади: «Анель». Вот оно! А Милинская — приснилась комбинация букв. Я нашла имя, убедилась, что это мое, и мне хорошо.

Немного анализируем творчество Анель и говорим о Борисе Рыжем

— Твоя песня под гитару. Она мне показалась по настроению романтичной, может быть, и есть в ней что-то наивное, в хорошем смысле этого слова.

— Да, она очень чистая.

— И вокал, наверное, тоже сыграл здесь свою роль. Тоже такой нежный. Стихотворения же есть у тебя некоторые, скажем, отрывистые, угловатые. К примеру, из последнего «черный слон», есть и свободные стихи. Почему такое расхождение?

— «Коммунальные квартиры» — исключение в моем творчестве. Остальные песни у меня такие же громкие, такие же резкие, такие же угловатые, как ты сказал, мне это слово понравилось. Они у меня немного декадентские. Но эта песня исключение, потому что она тихая.

Опять же, никаких ограничений нет. Я почувствую то, что я хочу написать стих две строчки или в одну строчку — я пишу. Почувствую, что меня к более-менее классическому тянет — я напишу такое. Захочу «коммунальные квартиры» написать — я напишу «коммунальные квартиры», где кошачье мяуканье, нежное, мягкое. Поэтому никаких ограничений быть не должно.

— Наверное, глупый немного вопрос такой, знаешь. Поэзия для тебя это хобби или все-таки что-то побольше?

— Это не хобби, ни в коем случае. Это не то, чем я занимаюсь в свободное время. Это именно часть меня, точнее, я часть моей поэзии. Движущая ее часть, так скажем, опорно-двигательного аппарата. Я есть у моей поэзии, а не она у меня.

— Не хотела издать свои стихотворения, какой-нибудь сборничек, распространить хотя бы даже между своими.

— Я этим очень горю. Эта идея теплится во мне, потому что как оформитель хочу себя попробовать. Помогала оформлять своим друзьям сборник и поняла, что это мое. Хочу это сама сделать для своего творчества. Но, все мы понимаем, насколько это дорого, это космические суммы.

— Чувства, эмоции, которые заложены в твоих стихотворениях. Они непосредственно твои? Создаешь ли ты лирическую героиню или героя или именно ты героиня своих стихотворений?

— Это и я, и мои лирические герои. Лирических героев у меня не счесть. Какие-то кочуют из стихотворения в стихотворение. Какие? Вы никогда не узнаете, потому что так должно быть.

Лирический герой — часть поэта, он его детище, кровь от плоти. И это всегда связано как-то с жизнью поэта. Поэтому да, это отчасти я, в большей части я, а лирический герой —доложившиеся персонажи, которые лишь помогают правильно интерпретировать. Возможно, ты когда читал, заметил то, что у меня очень много стихотворений от мужского лица написано. Я пишу в мужском роде, потому что я хочу, чтобы это было обращение к девушке от мужчины. Если я хочу, чтобы это было обращение от девушки к мужчине или от девушки к девушке, я пишу по-другому в соответствии с родами. Это всегда зависит от того, какой порыв мною движет. Исключительно от этого.

— Ты и твоя поэзия поменялись с того момента, как ты создала группу. Я заметил, что и слог изменился, и темы другие стали. Сейчас какие вопросы ты разрабатываешь в своей поэзии?

— «Черным слоном» я очертила уровень определенный, который прошла. Сейчас я вспомнила о том, что у меня много недоработанной прозы. Хочу заняться ей.

Совсем недавно, где-то примерно месяц назад, случился тяжелый инцидент. Если говорить вкратце: на пятом этаже на свою сожительницу бросился ее сожитель, шизик, и я ее защищала от него, дальше помогала ей от него уйти. И я приняла особое послание свыше, как будто бы я понимаю, что, если я разговариваю со вселенной, то ситуативно. Если что-то мне и хочет сказать мироздание, то только через ситуацию. Пришло некоторое понимание человека, принятие мироздания и человеколюбие всеобщее. Сейчас я занимаюсь тем, что принимаю весь мир окружающий со всеми его людьми, пытаюсь полюбить их всех, простить. На этом, я думаю, дальше будет развиваться мое творчество.

— Меня зацепило одно из твоих стихотворений, показалось интересным:

«эпитафия?

писать стихи на могилу при жизни

пошлость или необходимость?»

— «наверное, мне бы одного хотелось,

чтобы по мне не скорбили» ...

Как же я напугала своих друзей этим стихотворением!

— Я видел комментарии под записью.

— Там еще предисловие написано «зимой 2022 года, не стало малоизвестной ярославской поэтессы и ещё менее успешной певицы — Анель Милинской», чуть ли не даты жизни указаны. Мрачный такой юмор. Это был и перформанс, и просто мне захотелось сделать так. Я выкладывала пост ночью. Просыпаюсь от того, что наперебой мне звонят. Я вижу 15 пропущенных от разных людей: «О, господи, ты жива, что с тобой случилось? Ты дура так шутить», «Это не шутки, я поэтесса», и дальше трехэтажный мат, если не пятиэтажный. Друзья мои не все оценили этот перфоманс, мягко выражаясь, напугала их бедных. Но зато поняла, что, если как-то так произойдет, оно так всегда произойдет — все мы смертны. К счастью, я такую значимость имею, кому-то я дорога. Такое эгоистичное, приятное осознание, что кому-то ты здесь нужен.

— Это даже стихотворение не столько размышление о добровольном уходе из жизни. Если мы вернемся к Борису Рыжему, у него одно из известнейших его стихотворений «С антресолей достану „ТТ“» — размышление о том же, состояние выбора между смертью и жизнью пограничное. В итоге-то он говорит, что хочет остаться. Ты же будто наблюдаешь со стороны на уже гипотетически случившееся. Это такой вариант эскапизма или попытка примириться с неизбежным? Или еще что-то?

— Про попытку примириться с неизбежным я отсекаю сразу, потому что были в моей жизни периоды, когда я пыталась свести счеты с жизнью. Это был сложнейший период очень. Слава богу, я его преодолела, смогла найти в себе силы жить дальше. Но было, когда я закрывала глаза и думала, что все — это конец, я не проснусь. Это и есть финальная точка, точка невозврата. Не стану говорить то, что я смотрела в глаза смерти, но где-то рядом я ее чувствовала однозначно. Видимо, мироздание распорядилось по-другому. Раз я с тобой сижу здесь и разговариваю.

Я смотрю на то, что гипотетически случится. Я прекрасно понимаю, что все мы смертны, как бы это ни было кому-то неприятно, страшно. Ты можешь в любой момент вернуться и сделать как захочешь? Нет. Ты сейчас делаешь, ты должен успеть, поскольку есть срок отведенный. Это чувство, оно дает чувство жизни. Смерть дает жизнь. Как бы это ни была парадоксально.

Эпитафия — это действительно эпитафия. Мое пожелание всем тем, кто будет проходить мимо моего надгробия, всем тем, кто будет вспоминать меня.

Об интервью с бездомным и религии

— Давай поговорим о твоих интервью. В твоей группе есть интервью с бездомным. Начнем с него. Как тебе пришла эта идея? Почему именно с ним? Как ты его нашла?

— В какой-то момент я почувствовала у себя тягу к созданию интервью. Я подумала: а почему бы не взять интервью? У кого-то из своих знакомых, творческих людей? Это будет интересно не всем. Нужно начать с чего-то более точного, понятного. Я поняла, что есть такая тема, которая всех волнует, но все боятся к ней подойти — люди без определенного места жительства. Меня отговаривали все, говорили, они неадекватны, к ним не лезь, не заходи к ним, ничего у них не бери. А это те же люди. Моя основная цель была доказать, что те же самые люди.

С Ярославом мы встретились в тот момент, когда я думала, куда мне идти. У него очень ясные глаза, невероятно умные и невероятно грустные. Я поняла, что с этим человеком нам будет о чем поговорить. Он меня попросил купить ему пиво и «Роллтон». Я ему купила сразу и сказала: «Слушай, Ярослав, ты дашь интервью?» — «Слушай, я могу тебе вообще все рассказать. Здесь расскажу, вообще все объясню!» Мы друг друга сразу же поняли. И он мне рассказал, что не все так просто...

— Ты знаешь, у поэтессы из Петербурга, Елены Шварц, есть небольшие эссе, цитата оттуда: «Нечего брезгливо отмахиваться от этих слов — „черти“, „бесы“, повторяя все снова и снова старый грех высокомерия». Наверное, эта история как раз об этом. Ты не стала открещиваться от этого.

— Конечно. В жизни у меня часто бывала такая возможность договориться с удивительными людьми. И было у меня такое, что я заговорила с бомжом на улице, на остановке в мороз. Он мне рассказал, что у него два физико-математических высших образования. У него грамотно поставленная речь, богатая. Человек не утерял чистоты сознания, проживая даже в таких нечеловеческих условиях. Нам всем нужно еще у них поучиться, потому что сохранить человечность, когда ты живешь в теплой квартире, у тебя есть еда, есть источник дохода — это, конечно, сложно в наших реалиях, но полегче, чем сделать на улице, когда люди тебя сторонятся, и никто тебе даже руку не захочет протянуть. Сохранить эту человечность — это подвиг человеческой души.

— Согласен. Будут другие интервью?

— С бывшим наркоманом, который через рехаб прошел и уже пять лет не употребляет наркотики, но при этом он побывал в отвратительных состояниях и местах. Человек знает, что такое социальное дно и что такое пробить его и опуститься еще ниже. И интервью со священником. Два полярно разных.

— Немного о священнике, об этой теме религиозной. Я смотрю, у тебя еще и серьги с распятием. Твое отношение в религии, расскажи.

— Я считаю, что религия невероятно нужна в нашем мире, потому что ту почву под ногами, о которой мы говорили, ее могут достигнуть не все. Кто-то ее достигал и терял, и не знает, как к ней вернуться снова.

Как я сама к этому отношусь? Это все идет прежде всего из моей семьи. У нас в семье отношение к религии следующее: высшее, если что-то и есть, то это не физический персонаж, который следит, чтобы ты в пост не ел. Это личное восприятие, не претендует на истину. Если высшая сила и есть, то это какая-то чистая истина, высшая энергия. На энергии все держится, она никогда не исчезала и никогда не появлялась из ниоткуда. Она всегда переходит из одного в другое. Поэтому это высшая сила, разум, сознание, истинно чистое, что-то недосягаемое человеком, частью которого мы являемся. Бог, если более простым словом обозначить, то он есть в тебе, во мне, в траве, в асфальте, во всем. Бог окружает нас повсюду, и поэтому принять нужно все, потому что во всем есть высшая сила и истина.

— То есть у тебя больше такой философский подход к религии?

— Конечно, да-да-да. Поэтому распятие — это просто атрибутика. Это дополняет мой образ в данный момент. Я никого не пытаюсь оскорбить, если кто-то скажет: «Меня оскорбляет то, что ты надеваешь символ моей религии себе на уши» — «Извини, пожалуйста».

О провинции и творческих людях Ярославля

— Каково творить в провинции? Нас окружают серые панельки, недостроенные здания, покосившиеся стены, выбитые окна.

— Ну, слушай, в Москве, в Питере такого тоже достаточно. И даже если ходить по Ярославлю, можно ведь увидеть и другое. Во-первых, я безумно люблю Ярославль — это исключение, это такой феномен провинции прецедент. Это небольшой город, но при этом большое количество культурных мероприятий, количество инициативных людей, которые хотят поднимать уровень культурной жизни Ярославля. Творческих ребят у нас невероятно много, действительно уникальных, талантливых, которые творят что-то исключительно свое: уличные художники, не уличные художники, музыканты, очень много их.

Даже архитектура. Я люблю здания старые, куда я тебя привела изначально — Салтыкова-Щедрина. Моя любимая улица, дом с аркой, сад и так далее. Я в этом вижу вдохновение. Я знаю, что есть Брагино, оно по-своему вдохновляло. У меня есть стихи, написанные там. Поэтому можно найти везде все для себя.

— Действительно. Я часто замечаю и вижу периодически афиши тех же квартирников, встреч и всякого разного. Но доходит ли это до людей? Мне кажется, что доходит именно до таких же людей инициативных, творческих. Получается, что это такая маленькая группа в городе.

— Со стороны ты прав, это маленькая группа в городе. Не всем это интересно, не все хотят в такую среду окунаться. Не всем это близко. У кого-то в этом нет потребности.

Ребята стараются, расклеивают и раскидывают афиши своих мероприятий по городу в таких местах, где инициативные молодые ребята будут, которые могут это увидеть, оценить и прийти.

Кстати, такая тенденция: все больше и больше замечаем, что приходят люди именно с улицы. То есть взрослые люди за 40 лет семьями. Это невероятно круто. Видимо, у людей такая духовная потребность в чем-то нестандартно свежем, новом, именно прикоснуться к молодым ребятам, которые. У них еще куча жизненных сил, энергии — это притягивает, это безумно заряжает.

— Твое любимое место в городе?

— Улица Салтыкова-Щедрина и все прилегающее к ней. Этот магазинчик маленький, продуктовый. 17/18 по улице Чайковского. Уникальный абсолютно во всех отношениях — угловой, старый, как в нулевые. Дом с аркой, это аллея, это бульвар, на котором мы с тобой сейчас сидим, разговариваем. Вид с Ушинского университета. Это все мои родные места. Я здесь росла. И поэтому для меня это все родное, любимое, близкое. Также актерский поселок, с ним тоже очень много интересных, андеграундных воспоминаний.